陈浩副教授团队在海水添加对生物固氮影响的研究上取得进展

海水入侵正持续影响着滨海生态系统的结构和功能。生物固氮作为陆地自然生态系统氮的主要来源,对生态系统结构和功能具有重要影响,因此研究海水入侵对生物固氮的影响有助于理解和预测滨海生态系统对海水入侵的响应。本研究通过直接的海水添加探究海水入侵对滨海区常见树种的共生(仅限固氮树种)及根际土壤非共生固氮速率的影响。

储诚进教授团队在亚热带森林根系垂直分布的研究上取得新进展

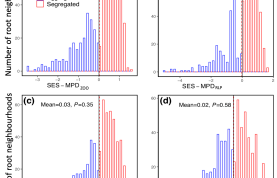

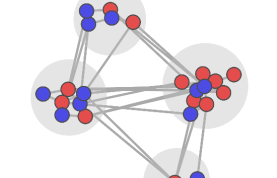

根系的垂直分离及因此形成的空间生态位分割被认为是维持物种共存的重要机制,而这一结果可能受两种因素调控:一是共存物种的根深分布存在广泛的种间变异;二是根深分布对邻体物种组成或环境异质性表现出高度可塑性。虽然这些机制很早就被提出,但在物种组成丰富的亚热带森林群落中,共存物种是否存在根系垂直分离现象却仍不清楚,限制了我们基于根深分布对物种共存和生物多样性维持机制的理解。

崔融丰课题组合作研究揭示果蝇属的信息素产生及接收的演化规律

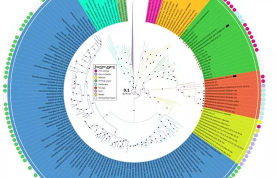

果蝇(Drosophila)同其他昆虫一样,利用信息素作为一种通讯手段进行种内或种间交流,吸引同种个体或排斥异种个体,从而实现生殖隔离,促进物种形成。尽管对昆虫性信息素的研究由来已久,但是关于它们的产生和检测系统的协同进化机制仍知之甚少。

淡水鱼也可以越洋迁徙?崔融丰副教授利用基因组数据道出粗背鳉到达岛屿的故事

鳉形目(Cyprinodontiformes)鱼类种类繁多,分布广泛,已知多为淡水鱼类且无洄游习性,不同物种在演化过程中形成了特殊机制来适应不同的环境。鳉鱼主要分布于南美、非洲、印度,从前认为其分化多与冈瓦纳大陆的板块漂移有关。

马子龙副教授在放牧强度对草地光合作用固碳去向的研究上取得进展

放牧是草地碳循环的重要驱动力,同时也是决定该草地作为碳净库还是碳源的决定性因素之一。然而,在野外条件下草地生态系统短期的碳动态,以及其对不同放牧强度的响应暂不明朗。

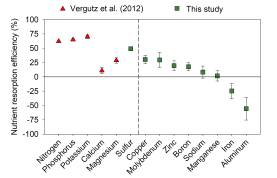

叶片的微量元素重吸收研究取得新进展

我院陈浩副教授近日与中科院亚热带农业生态研究所、中科院沈阳应用生态研究所、美国地质调查局等课题组在国际期刊Functional Ecology 上发表题为“Global resorption efficiencies of trace elements in leaves of terrestrial plants”的研究论文(全文链接:https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2435.13809),陈