土壤微生物群落在执行“普遍”与“特殊”功能之间的差异:以土壤宏基因组数据为例

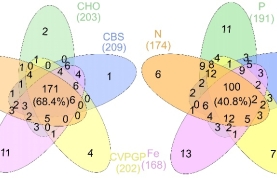

土壤微生物群落是土壤养分循环的主要调控者,对陆地生态系统功能意义重大。通过研究土壤微生物群落在执行氮、磷、钾、硫和铁等“特殊”养分循环代谢功能的群落组成和功能特征之间的联系,我们可以探索全球气候变化背景下,生物多样性如何驱动生物地球化学循环等生态系统功能。

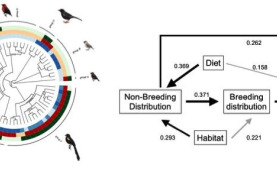

储诚进教授MAPPING团队在性状-适合度关系研究中取得进展

植物功能性状是指任何在个体水平上可测量的形态的、生理的、物候的可遗传特征,决定着植物体的适合度及其组分(如存活、生长与繁殖)。该假设是基于性状的植物生态学研究的基石,然而许多研究发现植物功能性状与其存活和生长关系都较弱甚至没有关系。性状对个体存活和生长解释很低的一个重要的原因就是性状-存活/生长关系是随环境变化而变化,而当前多数研究都没有考虑性状×环境的交互效应。基于此,我们前期研究发现在广东省肇庆市黑石顶自然保护区一个50公顷森林样地中性状×环境交互作用对树木存活和生长的影响(Li et al. 2021 New Phytologist)。尽管该研究发现了许多显著的性状×环境交互效应,但其对树木的存活和生长的解释仍然较小。

捕食性瓢虫对猎物的适应机制-基因组数据再添证据

与瓢虫近缘的甲虫大多以真菌为食,而瓢虫约70%的种类捕食蚜虫、蚧虫等半翅目胸喙亚目的昆虫,瓢虫如何进化出肉食性?近年来,我院庞虹教授团队对本地和引进的天敌瓢虫开展了系统的基因组学研究(Chen et al., 2020,

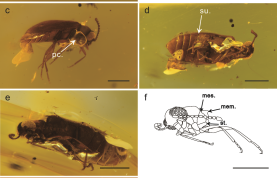

生态学院古生物研究团队在白垩纪琥珀中发现伪细颈虫科新属

中山大学生态学院古生物团队在中生代鞘翅目研究方面取得进展。团队对缅甸北部白垩纪琥珀生物群中的腐食类甲虫进行鉴定分析,确定了一新属种Gryzmalia wukong Bao, Bao et Alekseev, 2022(“格氏悟空甲”),并对其古生态意义进行了讨论。

我院陈怀海副教授在土壤盐度升高影响微生物群落研究上取得的进展

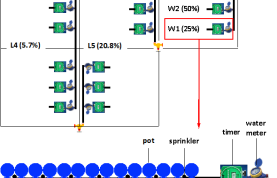

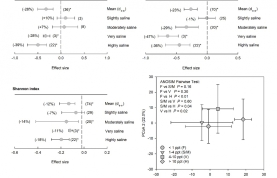

全球海平面上升引起的土壤盐度升高正威胁滨海陆地生态系统,而土壤微生物可以驱动陆地生态系统碳氮循环的动态变化,因此科学预测土壤微生物群落组成和多样性对盐度升高的响应机制,对保护滨海陆地生物多样性和土壤碳储量具有重要意义。因此,基于全球来自21篇高通量测序文章的土壤微生物群落组成和多样性数据,我们分析了土壤盐度升高对古菌、细菌和真菌的alpha和beta多样性以及门和纲分类组成丰度的影响。 结果发现,随着土壤盐度升高,细菌alpha多样性的丰富度指数显著降低了23-28%,均匀度指数下降12%,并且土壤盐度上升10 ppt能显著改变土壤原核微生物的beta多样性(图1)。

对话奇珍异兽——HKU&SYSU古生物主题Workshop成功举办

1月14日至16日,中山大学生态学院和香港大学联合举办了古生物学专题研讨会。本次研讨会以线上讲座和线下场外活动直播结合的方式举行,由我院主办,古生物团队包童助理教授主持。本次研讨会是团队首次国际学术交流活动,在校内外引起热烈反响和广泛关注。

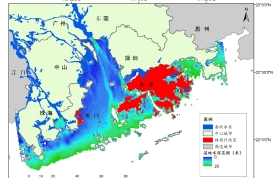

生态学院“粤港澳大湾区河口及海湾湿地动物重点资源调查”项目获得广东省科技基础条件建设立项

日前,广东省科技厅公布了2021-2022年度“科技基础条件建设领域”重点专项的评审结果。由生态学院刘阳教授主持,张雄副教授、崔融丰副教授、马嘉欣副教授、张履冰助理教授等作为项目组主要成员共同参与的“粤港澳大湾区河口及海湾湿地动物重点资源调查”项目获得资助,项目已于2022年1月启动。

中山大学生态学院包童团队在Nature Plants发文提出早期被子植物昆虫传粉新认识

被子植物(有花植物)是当今最繁盛的植物类群。化石记录显示被子植物在白垩纪中期突然大量出现。达尔文将这一“反常现象”称为“讨厌之谜”。许多被子植物通过昆虫进行传粉(虫媒传粉),从而促进基因流动,形成高度的多样性。因此,昆虫传粉被认为是白垩纪中期被子植物大爆发的一个关键因素。包童助理教授于2019年在白垩纪中期(约1亿年前)缅甸琥珀中首次发现了被子植物经甲虫(花蚤)进行传粉的直接证据(Bao et al., 2019)。该研究结果证实了许久以来学者们关于白垩纪甲虫是早期被子植物传粉者的猜想,填补了早期被子植物虫媒授粉证据的空白(图1)。2020年,德国、美国等联合团队从缅甸琥珀中首次报道了短翅花甲为被子植物传粉的证据(Peris et al., 2020)。随后,英国团队基于疑似的粪化石再次报道了短翅花甲为被子植物传粉的观点(Tihelka et al., 2021)。