免疫功能加强使瓢虫食肉?来自基因组的证据

瓢虫的食性在整个鞘翅目昆虫中是特殊的,有大约70%的瓢虫种类捕食蚜虫、蚧虫等半翅目胸喙亚目的昆虫,而与瓢虫近缘的甲虫大多以真菌为食,也就是说瓢虫的共同祖先是从食真菌转移到食肉的。那瓢虫为何能进化出食肉这种食性?中山大学庞虹教授课题组试图在基因组水平回答这个问题。

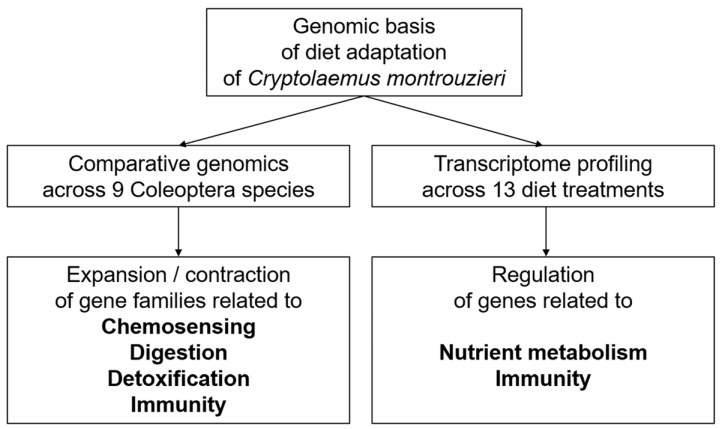

昆虫的食性进化一般能与其食物搜索、消化和解毒等功能的改变联系上,这种现象在很多植食性甲虫的研究里得到了证实。在基因组上的具体表现是相关基因家族成员数量发生扩张或收缩。以此为参考,我们以孟氏隐唇瓢虫的基因组作为代表,分析瓢虫食性进化的基因组特征(图1)。一方面,分析其基因家族在整个鞘翅目昆虫中的进化特点。另一方面,对孟氏隐唇瓢虫喂食天然猎物粉蚧和多种替代食物,测定喂食后的生命史和转录组,从中挖掘与食物适应相关的差异表达基因。

图1 研究孟氏隐唇瓢虫食性进化基因组特征的思路。一方面,与其它9种不同食性的甲虫作比较基因组,找出在瓢虫中发生扩张或收缩的基因家族。另一方面,测试瓢虫取食不同食物后转录组表达谱,找出适应不同食物而发生表达调控的基因。

首先我们测得了一个高质量的孟氏隐唇瓢虫基因组。正如我们预期,该瓢虫基因组与其它食性的甲虫相比,其多个化学感受、消化和解毒基因家族发生显著的扩张或收缩,说明这些功能基因的进化可能与瓢虫的食性相关。取食不同食物的瓢虫在生命史特征参数上有显著的差异,其中取食粉蚧、蚜虫和地中海粉螟卵的个体表现最佳,而这三个处理之间的转录组整体表达规律也相似,说明瓢虫基因表达规律一定程度上能反映出瓢虫对食物的适应程度。以取食粉蚧作为对照,取食替代食物的瓢虫的差异表达基因富集在多个营养代谢功能上,暗示着食物营养素的盈缺是影响瓢虫对食物适应力的重要因素。

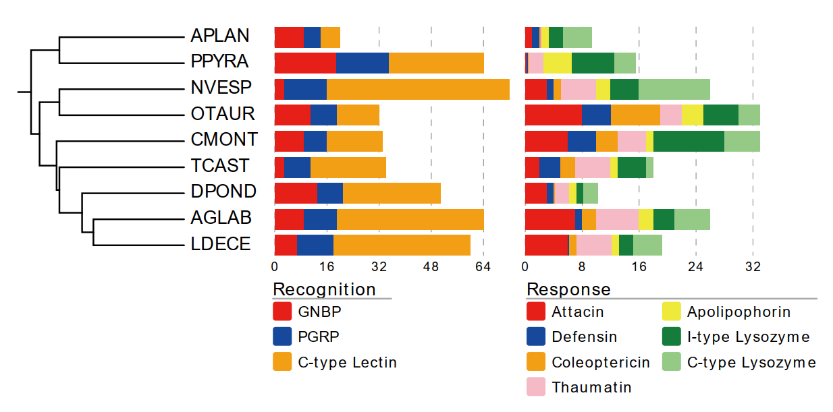

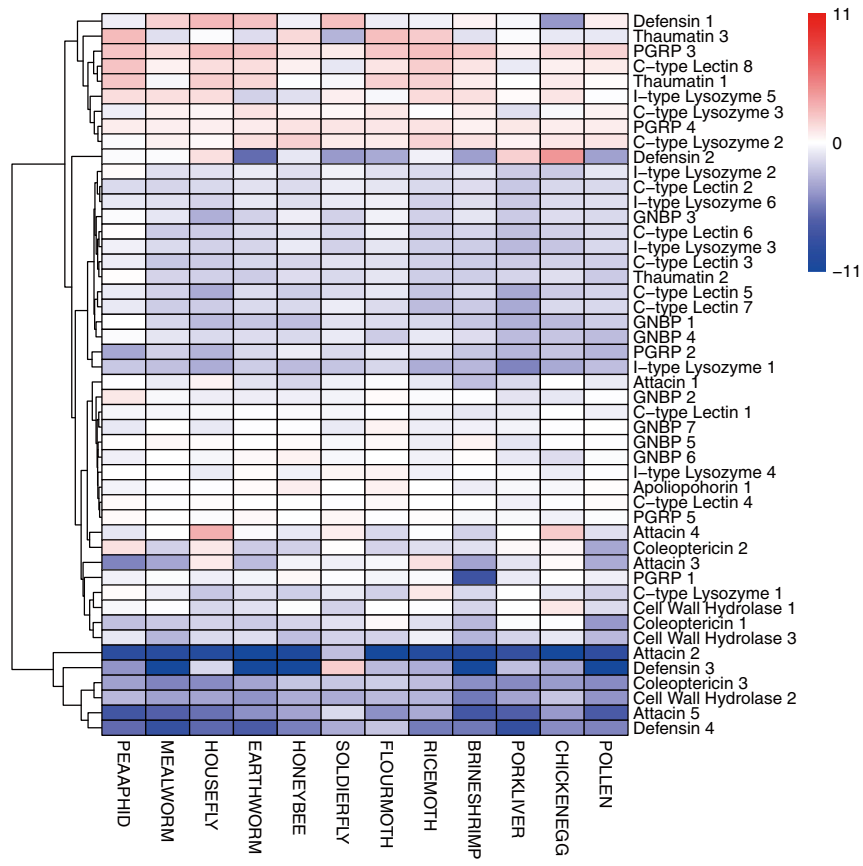

除了上述化学感受、消化、解毒等常见的食性相关功能外,我们还推测瓢虫免疫功能的加强与其食性相关。瓢虫免疫功能加强的证据来自于其基因组中编码抗菌肽和溶菌酶的基因数量要比其它甲虫多(图2)。我们近期的研究也发现瓢虫从细菌里水平转移获得一种类似溶菌酶的免疫效应器基因cwh。在这些瓢虫免疫效应器基因中,有5个抗菌肽基因和1个cwh基因在转移取食多种替代食物时均发生大幅度的表达下调(图3)。由于免疫效应器的上调通常意味着免疫反应的发生,因此我们推测天然猎物粉蚧中携带的微生物诱发瓢虫的免疫反应,而这种诱发免疫反应的因素在瓢虫取食非天然猎物后消失。

图2 孟氏隐唇瓢虫(CMONT)的免疫识别器和效应器基因数量与其它食性的甲虫的比较。瓢虫拥有总数最多的免疫效应器基因

图3 孟氏隐唇瓢虫从取食天然猎物转移取食替代食物后免疫相关基因的表达变化。热图显示基因表达量比较的log2(fold change)值,红色和蓝色分别代表上调和下调。最下方的6个免疫效应器基因在几乎所有替代食物处理中都有大幅的表达下调

本研究发现瓢虫的食性进化不仅与化学感受、消化、解毒,还可能与免疫功能的改变相关。免疫功能的强化可能是瓢虫成功适应富含共生菌的猎物的关键,也可能造就了它们颇高的食性可塑性。但是,我们不能排除这些基因进化或功能变化与瓢虫食性之外的其它性状相关。例如我们还不能确定瓢虫免疫的对象是来自食物还是其它环境。如果瓢虫免疫加强是对食物适应的结果,那么它们需要对付食物中什么样的微生物?瓢虫的猎物——半翅目胸喙亚目昆虫的体内携带着大量的共生菌,其中一些行使着保护宿主和抵御宿主天敌的功能。有报道称瓢虫的表现力会受猎物的共生菌影响。那么瓢虫的免疫加强是否出于对这些共生菌的适应?这些问题有待我们继续研究。

本研究成果以《Genomic insight into diet adaptation in the biological control agent Cryptolaemus montrouzieri》为题,发表在期刊BMC Genomics(IF=3.594)上。特聘副研究员李浩森为该论文的第一作者,庞虹教授为该论文的通讯作者。瓢虫生态与进化实验室的其他成员以及比利时根特大学和瑞士伯尔尼大学的科研人员亦对此工作作出了贡献。

论文链接:

https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-021-07442-3