马子龙副教授在农林复合系统碳储能力的研究上取得进展

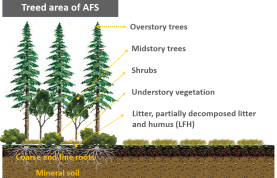

问题的提出:应对气候变化和保证粮食安全是目前人类社会面临的巨大挑战,也是联合国实现可持续发展目标的重要组成部分。由于以粮食生产为主要目的土地利用方式(例如农田)和以缓解气候变化为主要目标的土地利用方式(例如森林)往往是不一致的,因此在世界范围内,人类一直在试图寻找既能增加碳汇又能保证粮食产量的土地利用策略。研究表明,农林复合系统的(agroforestry systems)作为一种可持续的土地利用方式,不仅能够有效增加作物产量、维持生物多样性、使收入多样化、而且具有较大的固碳潜能。然而,农林复合系统中各有机碳库(图1,包括地上生物量碳、根系生物量碳、地表枯落物及腐殖质所含有机碳和土壤有机碳)对农林复合系统总碳储量的相对贡献,以及这些碳库所含有机碳随着农林复合系统林龄、林分密度、树种多样性等特征的变化规律依然未知。

中山大学李文均教授团队在氮循环功能基因的生物地理学分布格局研究中取得进展

中山大学李文均教授团队在氮循环功能基因的生物地理学分布格局研究中取得进展 稿件来源:生命科学学院 | 编辑:郑龙飞、王冬梅 | 审核:夏瑛 | 发布日期:2021-11-24 | 阅读次数:799

我院陈怀海副教授在纳米材料影响土壤酶活性研究上取得的进展

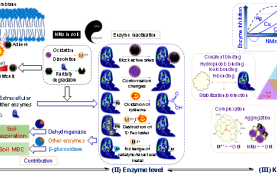

纳米材料的大量应用已经威胁到我们的生态环境,尤其是土壤健康,但是我们对于纳米材料如何影响土壤酶活性仍然缺乏统一的认识。因此,基于全球来自73篇文章的1820个土壤酶活性数据,我们分析了纳米材料的类别、土壤添加浓度和时间以及土壤性质和酶类型等因素对纳米材料的土壤环境毒性的影响,探讨了纳米材料对土壤微生物和酶活性的作用机理(图1)。

我院微生物生态学团队在水体微生物群落与功能的驱动因子研究上取得的进展

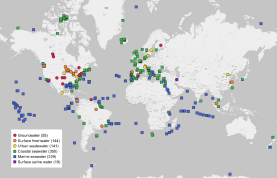

微生物群落是许多重要的生物地球化学循环的主要参与者,对水体生态系统的功能影响颇深。通过研究群落结构和功能多样性的联系,预测全球气候变化背景下生物多样性如何影响生态系统功能对微生物生态学领域尤其重要。因此,基于全球938个水体微生物宏基因组数据,我们分析了微生物群落结构与功能丰度之间的相关性,研究了微生物群落与宏基因组功能在不同水体生态环境之间的差异,探讨了驱动水体微生物群落与功能变化的主要环境因子(图1)。

我院杨玉春助理教授在厌氧氨氧化菌(Anammox)的研究中取得重要进展

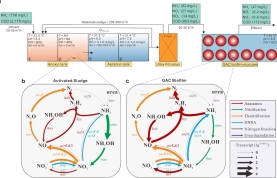

我院杨玉春助理教授近日与杜伊斯堡大学、维也纳大学、广东以色列理工学院和深圳大学等课题组合作在水生态环境领域顶级期刊Water Research(IF:11.236)发表题为Activities and Metabolic Versatility of Distinct Anammox Bacteria in a Full-Scale Wastewater Treatment System的研究论文(全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004313542100957X?via%3Dihub),我院杨玉春助理教授为论文第一作者,广东以色列理工学院顾继东教授为共同通讯作者,我院陈怀海副教授作为合作作者参与了该项目。

陈浩副教授团队在氮沉降对微生物养分限制影响的研究上取得新进展

氮饱和理论指出:如果一个生态系统持续接收外源氮输入,则该生态系统可能由氮限制转为碳、磷或其他限制。但是氮限制解除后,到底哪个元素才是最主要的限制元素,同时地形因素是否会影响这个结果,则很少在微生物水平上探讨。我们在广西喀斯特地区选择了一个氮饱和的森林,在其两个不同地形部位(坡地和洼地)上分别建立了长期氮沉降模拟样地(图 1),进行了为期两年的氮添加实验,测定了土壤中碳氮磷循环相关的酶活性,利用酶化学计量法作为微生物养分限制的指标,研究了氮沉降对微生物养分限制性的影响。

最新研究显示非英语发表的研究对生物多样性保护的特殊贡献

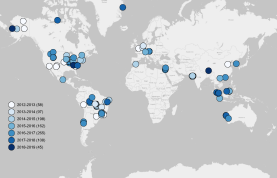

“我们生活在一个多样的世界中,让我们倾听尽可能多的声音,这样才能有尽可能大的机会来保护我们的家园。” 根据2021年10月7日在国际生物类综合期刊PLoS Biology(https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3001296)发表的一项研究显示(图1),常常被忽略的那些以非英语语言发表的研究能帮助保育工作者保护世界生物多样性。澳大利亚昆士兰大学的Tatsuya Amano(天原龙也)博士领导了全世界超过60位国际合作者对此前用16种非英语语言发表的、“不为人知的”生物多样性研究进行了量化分析。

我院陈怀海副教授在土壤微生物多样性研究上取得的进展

人类活动和全球气候变化加剧导致全球尺度上的生物多样性下降,并威胁生态系统功能。但是,有关微生物多样性降低如何影响土壤微生物功能的研究仍然不充分。因此,基于全球933个土壤微生物宏基因组数据,我们模拟了土壤微生物多样性下降的五个层次,研究了相应的微生物功能组成的变化趋势(图1)。

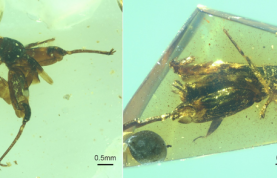

中山大学生态学院古生物团队在白垩纪缅甸琥珀蚤蝼科昆虫分类研究取得进展

图1,Amberotridactylus cheni gen. et sp. nov. Du et Xu, 2022 和 Cascogryllus setosus sp. nov. Du et Xu, 2022

刘阳教授团队揭示生物多样性热点地区鸟类垂直分布的季节性变化规律

理解时空尺度的生物多样性格局对于多样性保护有着重要的指导意义。作为国际生物多样性热点地区,高黎贡山一直深受科研工作者和自然爱好者的青睐。从2016年开始,中山大学刘阳教授团队和西南林业大学罗旭教授团队,联合来自香港大学,南方科技大学,佛罗里达大学,普林斯顿大学的合作者们,对高黎贡山不同季节的鸟类群落和海拔分布开展了一系列的研究工作。