我院陈怀海副教授在玉米秸秆覆盖免耕影响东北黑土施肥后氮素转化研究上取得的进展

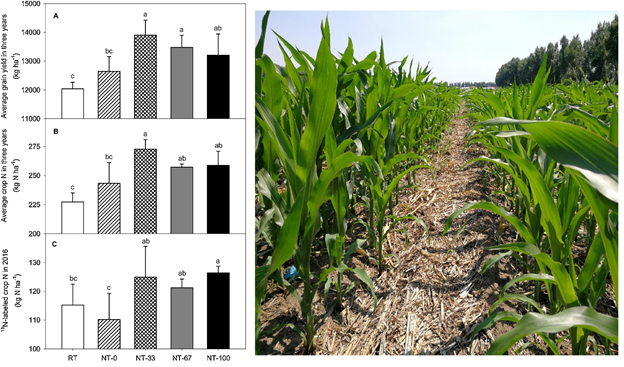

东北黑土地是我国最重要的商品粮基地之一,玉米种植面积近1.9亿亩。但是黑土地连年高产的代价是大风和降雨冲刷导致的表层土壤侵蚀,造成了土壤肥力的透支,制约了东北的粮食生产力,如何通过保护性耕作技术遏制土壤退化对科研工作者来说迫在眉睫。因此,我们采用稳定性氮同位素示踪的方法,测试了吉林省四平市梨树县玉米秸秆覆盖还田和免耕播种为主的现代耕作技术体系对施肥后土壤氮素流动转化去向的影响(图1)。

图1. 位于吉林省四平市梨树县玉米秸秆覆盖免耕示范基地(梨树模式)

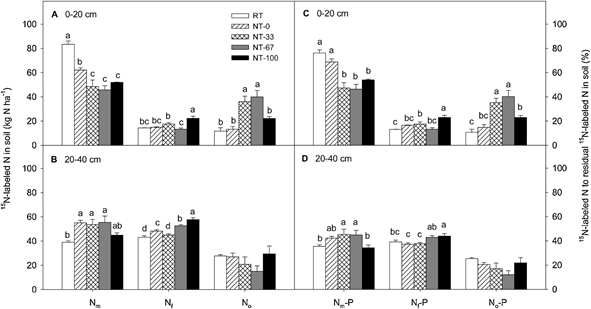

研究发现,与传统耕作措施相比,综合采用玉米秸秆覆盖免耕显著提高了玉米产量和作物的氮素吸收(图2),主要是由于玉米秸秆覆盖免耕措施显著地降低了表层土氮素向易淋溶的矿质氮的流动,同时增加了氮素转化成土壤固定态铵和有机氮的比例,从而增加了氮素利用率并降低了土壤的氮素流失潜力(图3)。

图2. 玉米秸秆覆盖免耕措施对玉米产量和作物氮素吸收的影响

本研究证明以农作物秸秆覆盖还田、免耕播种为主的现代保护性耕作技术体系能有效保水、保土、保肥、节本增效。结合农业农村部、财政部联合印发的《东北黑土地保护性耕作行动计划(2020-2025年)》,为力争到2025年,保护性耕作实施面积达到1.4亿亩,占东北地区适宜区域耕地总面积的70%左右,形成较为完善的保护性耕作政策支持体系、技术装备体系和推广应用体系提供理论依据和指导。

图3. 玉米秸秆覆盖免耕措施对施肥后氮素向土壤矿质氮、固定态铵和有机氮转化的影响

研究结果以“Effects of no-tillage and stover mulching on the transformation and utilization of chemical fertilizer N in Northeast China”为题发表于国际著名土壤学期刊Soil and Tillage Research(中科院一区);我院陈怀海副教授和中国科学院沈阳应用生态研究所(以下简称沈阳生态所)刘岩博士为共同第一作者,沈阳生态所鲁彩艳研究员和迟光宇副研究员为共同通讯作者。此外,沈阳生态所的多位科研人员参与了该项目的工作。(全文链接:https://doi.org/10.1016/j.still.2021.105131)