马子龙副教授在放牧强度对草地光合作用固碳去向的研究上取得进展

放牧是草地碳循环的重要驱动力,同时也是决定该草地作为碳净库还是碳源的决定性因素之一。然而,在野外条件下草地生态系统短期的碳动态,以及其对不同放牧强度的响应暂不明朗。在这里,我们提出了一个假设,即草地植物-土壤系统中光合碳的分配会受到前一生长季放牧强度的影响。为了验证这个假设,我们以两个具有不同土壤质地(沙质土和壤土)的半干旱草地生态区域为研究对象,利用不同去叶强度(defoliation)来模拟放牧强度,同时采用13CO2标记法跟踪观测了光合作用新同化的碳从植物地上部分(shoot)转移到根和土壤的全过程(图1)。

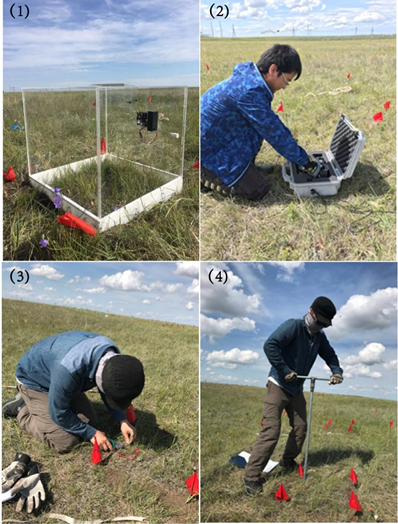

图1实验样地和取样过程。(1)用于13C标记的透明封闭气室,(2)用于监测土壤水分和温度的CR10X记录仪,(3)植物样本采集,(4)土壤样本采集。

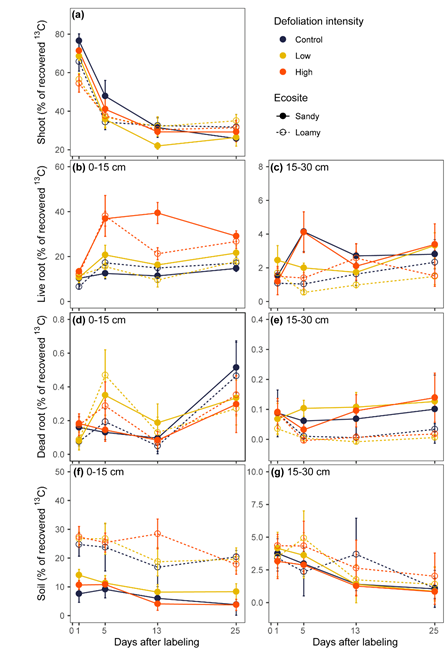

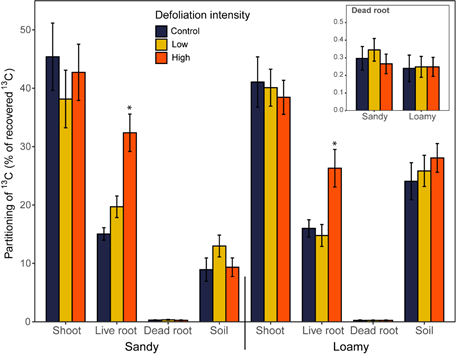

研究发现,在标记完成后的24小时内,约有34.5%的标记碳从地上部分转移到地下部分,其中约21%的标记碳出现在矿质土壤中(图2)。在25天的追踪期间,我们发现在这两个生态区域中,高强度去叶处理下的植物群落会将更多新固定的13C转移到活根中去(图2)。这暗示着经高强度去叶处理的植物根系可能对光合碳有着更高的需求。在标记完成后的第25天,我们观测到,相较于沙质土壤生态区域,壤土生态区域中有更多光合作用固定的13C最终残留在了表层30厘米的矿质土壤中(占剩余13C总量的26%)(图3)。

图2标记后13C在(a)植物地上部分、(b-e)根系以及(f,g)土壤中的分配(allocation)随着时间的变化规律。实线和虚线分别代表沙质土生态区域和壤土生态区域。不同颜色表示不同的去叶强度。

图3标记结束后13C在两个生态区域不同去叶强度处理下的植物地上部分、根系(活根和死根)以及土壤中的分配(allocation)情况。不同颜色表示不同的去叶强度。

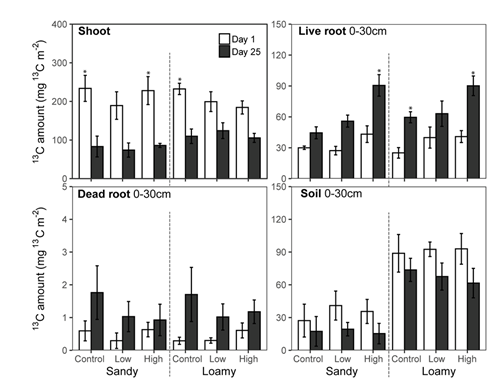

图4标记开始(白色)和结束(黑色)时两个生态区域不同去叶强度处理下植被地上部分、根系(活根和死根)以及土壤中13C的总量对比。

我们的主要结论是,高强度去叶处理(模拟高强度放牧)能够刺激这些半干旱草地短期光合碳在根部的分配,而壤土生态区域相较于沙质土生态区域在生长季中期具有更高的土壤固碳能力。将来在预测不同草地经营管理策略下的碳动态时,我们应该考虑到放牧强度以及生态区域在调整温带草地的植物-土壤系统短期碳分配中的作用,并将其纳入草地碳循环的模型中。

研究结果以“Photosynthetic carbon allocation to live roots increases the year following high intensity defoliation across two ecosites in a temperate mixed grassland”为题发表于国际期刊Agriculture Ecosystems and Environment;我院马子龙副教授为第一作者,加拿大阿尔伯塔大学可再生资源系的Scott Chang 教授为通讯作者。此外,加拿大阿尔伯塔大学农业、食品与营养科学学院的多位科研人员参与了该项目的工作。(全文链接:https://doi.org/10.1016/j.agee.2021.107450)