生态学院传达学习学校党的建设工作会议精神

2月24日,生态学院召开传达学习学校党的建设工作会议精神专题会议。学院领导班子、支委会成员、骨干教师代表和党外人士代表认真集中学习了会议资料并作深入交流,会议由学院直属党支部罗燕书记主持。

生态学院召开党史学习教育总结大会

2022年1月24日,生态学院召开党史学习教育总结会议,会议采取线上线下相结合的形式。学院领导班子、直属党支部委员会委员、在校党员代表、师生代表出席会议,学校党史学习教育巡回指导组罗燕同志列席。会议由储诚进院长主持。

生态笃行:中山大学生态学院师生赴福田红树林生态公园开展教学实习活动

福田红树林国家重要湿地位于深圳湾东北部,与香港米埔红树林湿地一水相隔(最近距离约300米),共同组成了深圳湾红树林湿地生态系统。福田红树林国家重要湿地沿海岸线长约9公里,主要保护对象有红树林和鸟类。湿地内的生物多样性丰富,现有原生红树植物16种,记录有鸟类约200种,每年有近10万只长途迁徙的候鸟在此越冬和停歇,是东亚-澳大利西亚候鸟迁徙通道上重要的“越冬地”“中转站”和“加油站”。为进一步了解红树林生态系统下的生物多样性保护和生态修复工作,2022年1月7日,中山大学生态学院的刘阳和杨宇晨两位老师带领生态学院30名研究生前往深圳市福田红树林生态公园开展教学实习工作。

对话奇珍异兽——HKU&SYSU古生物主题Workshop成功举办

1月14日至16日,中山大学生态学院和香港大学联合举办了古生物学专题研讨会。本次研讨会以线上讲座和线下场外活动直播结合的方式举行,由我院主办,古生物团队包童助理教授主持。本次研讨会是团队首次国际学术交流活动,在校内外引起热烈反响和广泛关注。

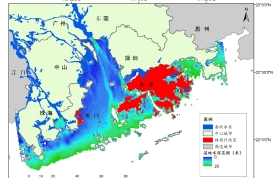

生态学院“粤港澳大湾区河口及海湾湿地动物重点资源调查”项目获得广东省科技基础条件建设立项

日前,广东省科技厅公布了2021-2022年度“科技基础条件建设领域”重点专项的评审结果。由生态学院刘阳教授主持,张雄副教授、崔融丰副教授、马嘉欣副教授、张履冰助理教授等作为项目组主要成员共同参与的“粤港澳大湾区河口及海湾湿地动物重点资源调查”项目获得资助,项目已于2022年1月启动。

“我为群众办实事”:中山大学生态学院与深圳市仙湖植物园合作开展教学实习工作

利民之事,丝发必兴。为进一步推进党史学习教育,中山大学生态学院积极贯彻落实“我为群众办实事”活动,于2021年与深圳市仙湖植物园合作开展教学实习工作,力争为同学和老师们提供更好的学习和科研环境。 2021年11月21日,中山大学生态学院刘阳、马子龙、杨弦三位老师带领生态学院39名本科生和27名研究生前往深圳市仙湖植物园开展教学实习工作。在实习过程中,仙湖植物园集植物收集、研究、科学知识普及和旅游观光休闲为一体的特性及其工作人员的现身讲解,令同学们在与自身学过的植物相关课程结合之后更对生态学产生了浓厚的兴趣,大大激发了大家主动探索和学习的热情;将专业知识与课外实践相结合的教学模式,更提高了同学们对课程内容的认识和理解。

中山大学“生态论坛”(2021)成功举办

2022年1月8-9日,中山大学“生态讲坛”(2021)在广州校区南校园生物楼124报告厅主会场和线上同时举行。首日吸引了来自北京、上海、广州、深圳、南京、兰州、杭州等多所高校和科研院所累计1500余名师生参会。有害生物控制与资源利用国家重点实验室(中山大学)主任何建国教授、中山大学生命科学学院张斯虹书记到会致辞。中山大学生态学院院长储诚进教授介绍了中山大学生态学科过去一年在学科建设、人才培养、科学研究、社会服务等方面所取得的进展。

中山大学生态学院包童团队在Nature Plants发文提出早期被子植物昆虫传粉新认识

被子植物(有花植物)是当今最繁盛的植物类群。化石记录显示被子植物在白垩纪中期突然大量出现。达尔文将这一“反常现象”称为“讨厌之谜”。许多被子植物通过昆虫进行传粉(虫媒传粉),从而促进基因流动,形成高度的多样性。因此,昆虫传粉被认为是白垩纪中期被子植物大爆发的一个关键因素。包童助理教授于2019年在白垩纪中期(约1亿年前)缅甸琥珀中首次发现了被子植物经甲虫(花蚤)进行传粉的直接证据(Bao et al., 2019)。该研究结果证实了许久以来学者们关于白垩纪甲虫是早期被子植物传粉者的猜想,填补了早期被子植物虫媒授粉证据的空白(图1)。2020年,德国、美国等联合团队从缅甸琥珀中首次报道了短翅花甲为被子植物传粉的证据(Peris et al., 2020)。随后,英国团队基于疑似的粪化石再次报道了短翅花甲为被子植物传粉的观点(Tihelka et al., 2021)。

生物博物馆研究人员在西澳大利亚盐湖地区发现拟花萤科新属甲虫

近日,生物博物馆研究人员在国际动物学期刊Zootaxa发表了题为“Salsolaius gen. nov. a new genus of Apalochrini (Coleoptera, Melyridae, Malachiinae) from the salt Lake Way of Western Australia”的研究论文,第一作者为生命科学学院博士后刘振华,通讯作者为生态学院庞虹教授。该研究首次发现了生活于澳大利亚盐湖环境的拟花萤科Melyridae甲虫,并描述1新属新种Salsolaius biserratus Liu, Ślipiński & Pang, 2021(图1)。拟花萤科甲虫,特别是其中的囊花萤亚科Malachiinae具有多样的雄性特征,而这些特征也是亚科内分属重要的依据,这常使得雌性个体难以鉴定。