崔融丰课题组合作研究揭示果蝇属的信息素产生及接收的演化规律

果蝇(Drosophila)同其他昆虫一样,利用信息素作为一种通讯手段进行种内或种间交流,吸引同种个体或排斥异种个体,从而实现生殖隔离,促进物种形成。尽管对昆虫性信息素的研究由来已久,但是关于它们的产生和检测系统的协同进化机制仍知之甚少。

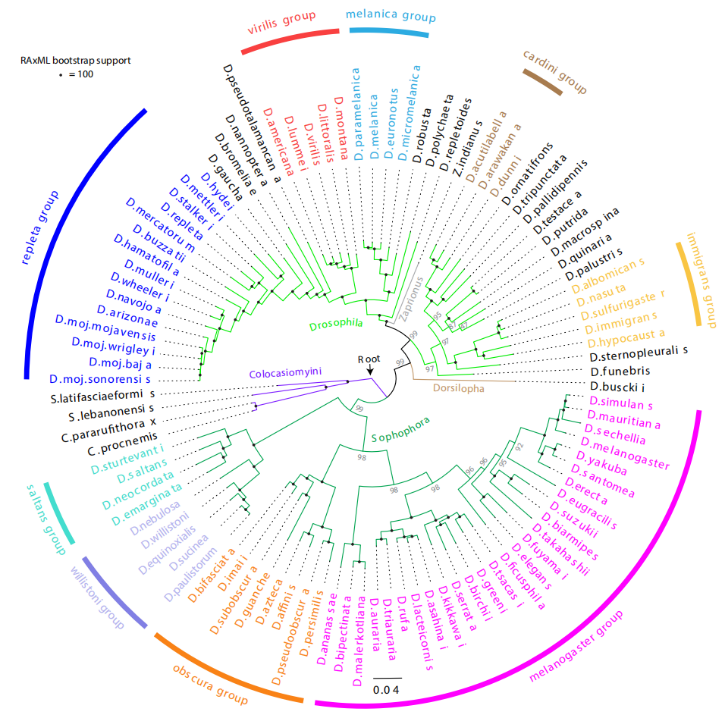

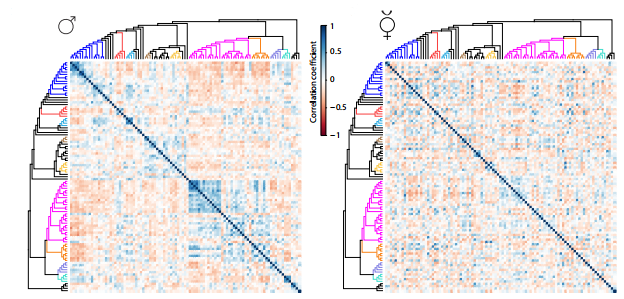

基于WGS数据,对果蝇科的99个物种进行了最大似然法系统发育分析,以Colocasiomyini的4个物种作为外群,将其余果蝇划分为若干个单系群。接着对99种果蝇的雄性和处女雌蝇的信息素组分进行气相色谱分析,并比对到系统发育树,发现近缘种信息素组分差异很大,且雄性的信息素组分相较于雌性的表现出更强的系统发育信号。

图2.果蝇科系统发育与种内和种间两性化学格局的比对

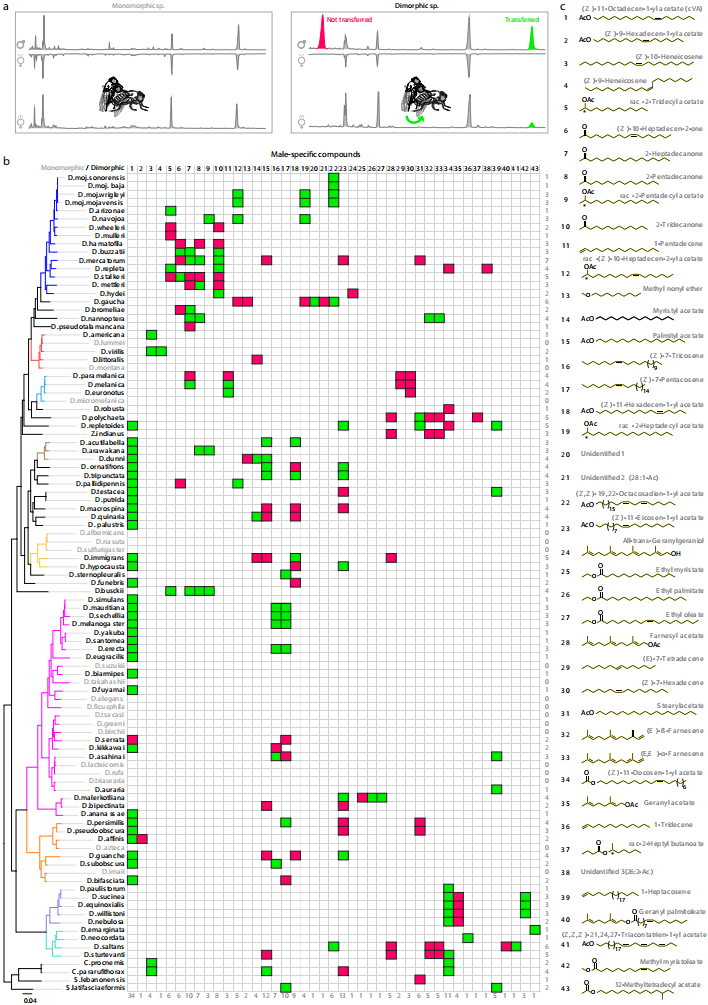

在果蝇中,性别特异的化合物通常作为一种小范围的通讯信号来诱导或抑制性行为。通过分析99个果蝇物种的信息素组分,发现19个物种的两性信息素组分相同(性单态性),81个物种的两性信息素组分不同(性二态性)。这81个物种均存在雄性特有化合物(43种),然而只有18个物种存在雌性特有化合物(9种)。许多雄性特有的化合物会在交配过程中转移给雌性,并抑制其它雄性的求偶。虽然雄性信息素总体而言具有较高的系统发育信号,但一些雄性特有化合物却表现出较低的系统发育信号,在亲缘关系甚远的物种中反复出现。这支持了性别特异化合物在近缘种间存在强选择从而快速分化。

图3.a为果蝇交配过程中的雄性特征信息素转移现象,b为42种潜在性信息素在果蝇科中的存在格局,c为鉴定出的42种潜在性信息素

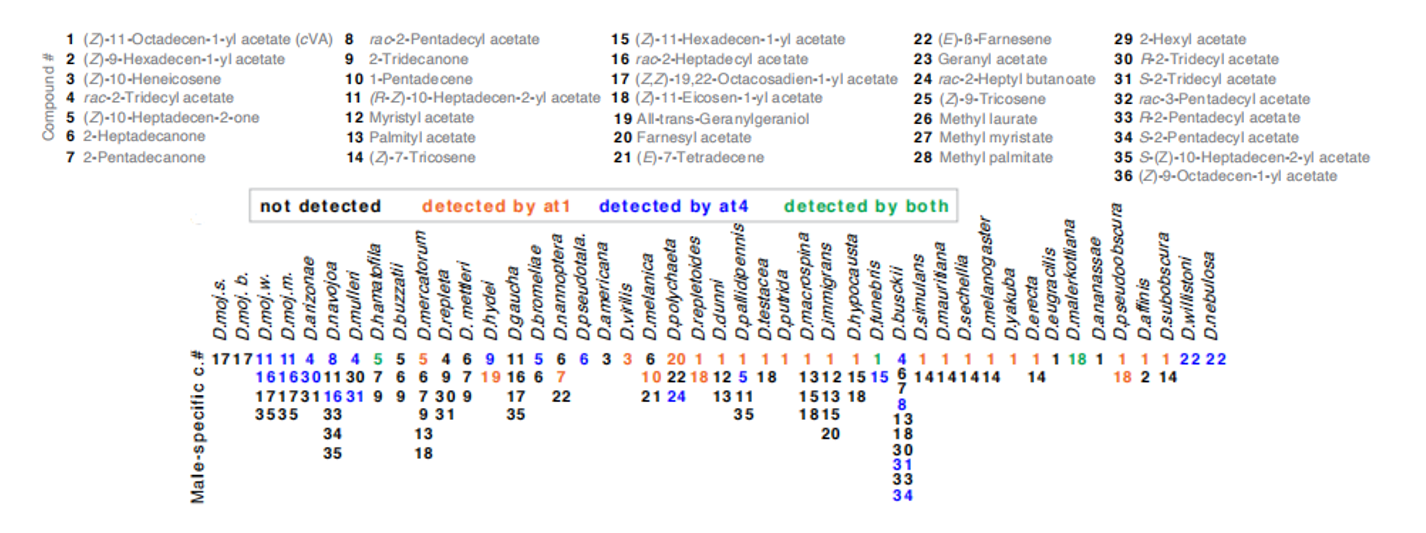

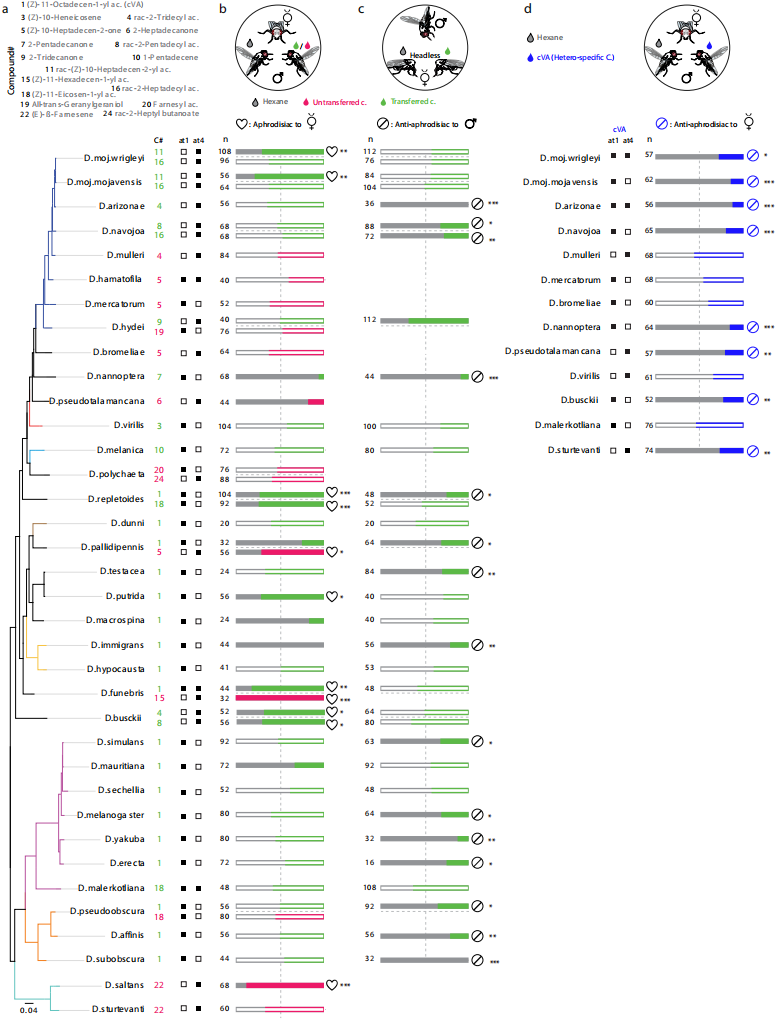

大部分雄性特有化合物是挥发性的,提示他们可能是潜在的嗅觉信号。黑腹果蝇嗅觉的性信息素响应神经元定位于触角毛状(at)感受器,分为两类(at1和at4,前者有1种嗅觉感觉神经元,后者有3种),能够响应不同化合物。其他果蝇科物种也中发现了at1样和at4样感受器。通过记录54个果蝇物种雌性对一系列化合物的响应表明,49种性二态性果蝇中的36种雌性可通过嗅觉神经元检测到同种雄性特有化合物,但是有一些雌性也能够检测到异种的雄性特有化合物。成对关联与统计分析揭示不同物种的at1和at4神经元的电生理响应的系统发育信号很低。通过计算这些神经元及其直系同源物受到的选择压力,证实这些信息素受体基因均受到正选择,表明不同物种信息素受体发生了快速进化。通过系统发育校正回归分析发现,近缘种雌性嗅觉响应的进化并不与雄性特有化合物的进化相关联,这提示性信息素检测机制并非与同一物种的信息素生产机制协同演化。

图4.47种果蝇的雌性通过不同通道检测同种的雄性特有化合物

通过分析54个果蝇物种的求偶行为,发现果蝇属物种在性行为方面存在大量的定性和定量上的差异。发现果蝇属雌性在交配时偏好年龄更大的雄性,因为后者拥有更多的雄性特有化合物,后续行为学研究表明这些化合物仅影响雌性的性行为决定,而不会增加雄性的配对成功率。还发现在不同物种中,雄性转移的化合物会造成相反的效果。总之,揭示了24个物种的雄性特有化合物可以通过嗅觉调控性行为。果蝇中的生殖隔离很大程度上并非依赖对同种雄性信息素的喜好,而是通过对异种雄性的厌恶来实现的。

传统观点认为雌性喜好与雄性求偶性状间会产生协同进化。本研究以99个果蝇科物种为对象,将化学格局变化和系统发育关系与生理响应和行为功能联系起来,为果蝇的性信息素的产生和检测的快速进化提供了数据支持,揭示了信息素的产生与检测不一定为种内的协同进化关系,而可能是由异种识别产生。

本研究以“Large-scale characterization of sex pheromone communication systems in Drosophila”为题发表于Nature Communication上,我院崔融丰副教授为合作作者,通讯作者为马普学会化学生态所的Mohammed A. Khallaf博士和Markus Knaden博士。

原文参见:https://www.nature.com/articles/s41467-021-24395-z 。