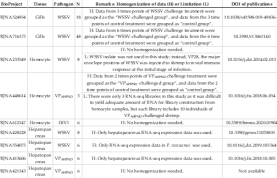

马嘉欣副教授ABEL团队揭示南美白对虾在不同病原体感染下不同组织中基因表达的差异

南美白对虾又称凡纳对虾 Penaeus vannamei,俗称海白虾,是一种极具商业价值的水产养殖物种。作为全球养殖量最高的甲壳类动物之一,其产量约占亚洲养殖对虾总产量的80%。然而,对虾容易受到各种病原体(主要是病毒或细菌)的侵害,导致大规模传染病的频繁爆发,给渔民带来了巨额经济损失,也成为制约水产养殖业发展的主要障碍。尽管研究者们已关注南美白对虾在不同病原体感染下,组织转录组数据中高表达的几个与免疫反应有关的基因,但这些研究却忽视了表达相对较低但差异表达的基因。这些基因可能与多种组织中常见的重要途径有关,或者揭示不同组织在免疫反应中扮演的不同角色。因此,有必要进行转录组学的差异表达分析,以更详细地研究南美白对虾在不同病原体影响下,不同组织中基因表达情况的差异。尤其是在同一病原体和多个病原体的侵染下,南美白对虾差异表达基因在组织中的相似性和特异性表达应被重点关注。

Nature Communications | 我院马亮副教授在气候变化下两栖爬行类保护效益的合作研究中取得新进展

保护区被誉为生物多样性保护的基石。通常保护区旨在保护当前的生物多样性和生态系统。然而,由人类活动引起的气候变化已经成为当前生物多样性丧失的最主要原因之一。当前保护区在气候变化下能否持续对生物多样性起到保护作用已成为一个亟待回答的科学问题。提前对保护区在气候变化情景下进行前瞻性科学评估和规划,可以为当下和未来生物多样性保护管理提供及时的科学建议。虽然近些年来在区域尺度对有限类群已开展了一些相关研究,但前期研究由于空间尺度、类群数量和物种分布精度等的限制,难以得出可靠的普适性结论。

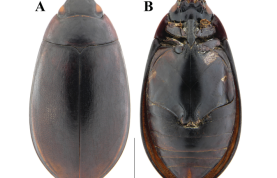

中山大学国家公园创建科考组在韶关丹霞山发现3个昆虫新种

近日,丹霞山昆虫新种——丹霞真龙虱正式发表,至此在丹霞山新发现和命名的昆虫新物种已达8个,其中丹霞真龙虱、麦祖齐短胸龙虱和短细突野螟均为中山大学国家公园创建科考组近期新发现,为丹霞山创建国家公园再添光彩。 截至2023年3月,丹霞山已发现新物种39个(其中植物21个,动物11个,菌物7个)。这些新种的发现不仅丰富了丹霞山的物种多样性,同时也反映出丹霞山这样的丹霞地貌区域具有相对独特的生境和生态区系,说明丹霞山具有极为特殊和珍贵的生物多样性价值。中山大学已累计在丹霞山发现8个昆虫新种

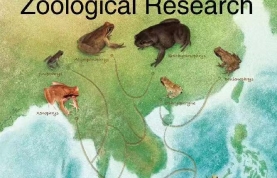

Zool. Res.丨角蟾亚科的属级分类及中国角蟾物种专论

角蟾亚科Megophryinae作为东洋界生物区系的代表性两栖动物类群,因其极其丰富的物种多样性和至今未有定论的属级分类处理,一直备受关注。中国是角蟾物种多样性最为丰富的国家,所记录的物种超过角蟾亚科总数(约129种)的三分之二,其中很多物种由于分类的历史局限性,存在诸多错误鉴定的情况,亟待对历史记录和地区名录开展全面系统的厘定工作。图1 角蟾亚科具有丰富的物种多样性,各类群之间有着复杂的形态变异

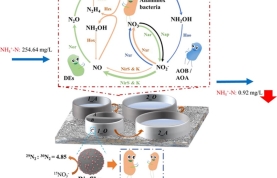

Water Research |杨玉春助理教授在Anammox驱动的污水脱氮研究中取得新进展

厌氧氨氧化(Anammox)菌可以直接将氨氮和亚硝态氮转化为氮气,从而实现低碳高效脱氮,Anammox一经发现便被广泛研究应用于污水生物脱氮,目前已经开发出了多种Anammox驱动的脱氮工艺。但是,因为厌氧氨氧化菌具有生长缓慢,只能在高氨氮的环境中才能实现高效富集,其活性易被复杂污水中的高浓度有机物和氧气抑制等特点,使其在全尺度污水处理体系中的应用受到了极大的限制。本研究的合作者广东工业大学的许燕滨教授团队成功将Anammox应用于养殖废水处理厂的主流污水处理工艺中,并实现稳定和高效脱氮。

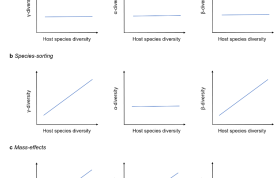

Journal of Ecology | 杨弦助理教授揭示了亚热带森林中叶际外生和内生细菌群落构建机制

植物叶际存在着丰富多样的微生物群体,是一个非常重要但长期以来被严重低估的生境。叶际微生物已被表明能够影响宿主植物适合度和生态系统功能,然而,我们对于形成叶际微生物群落构建机制(assembly mechanisms)仍然所知甚少。尽管越来越多的证据表明宿主植物身份和功能性状对叶际细菌群落结构的调节,但研究中大部分叶际细菌群落组成变异仍然未能解释。此外,叶片外表面和内部组织生境在理化性质、资源利用和定殖压力上截然不同,而叶片外生和内生细菌群落是否由不同的机制所构建仍不清楚。

Journal of Ecology |马子龙副教授在树种多样性与森林地下过程关系取得进展

在森林生态系统中,针对树种多样性与生态系统功能关系的研究目前主要集中在森林的地上部分,我们对于天然林树种多样性如何影响森林生态系统地下过程所知甚少。细根是植物获取水分和养分的重要器官,而植物群落中不同物种根系之间的相互作用可能导致根系的结构和动态发生改变。因此,植物群落地下根系间的相互作用是探究多样性与生态系统地下过程关系的重要方面。鉴于细根较高的可塑性(morphological plasticity),以往通过破坏性取样且针对细根生物量的研究可能无法精准地在原位捕捉到树种多样性对根系形态(根长,直径等)的影响及其对整个森林净初级生产力的重要意义。

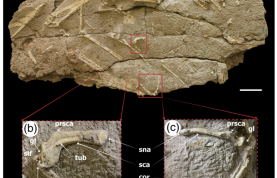

The Anatomical Record|从哈密翼龙肩带细探翼龙的飞行机制

生活在中生代时期的翼龙是地球上最早演化出动力飞行的脊椎动物,比鸟类早约7000万年征服蓝天,其飞行机制激发了人们对飞行探索的欲望和想象。起初,翼龙的皮膜翼让一些学者认为它们的飞行类似于现代的蝙蝠。但随着研究所揭示的,相比主龙类里其他类群,翼龙与鸟类有更近的系统演化关系(同属鸟颈类主龙),学者们则主要将鸟类作为翼龙飞行研究的参照对象。翼龙与鸟类相似的肩带特征包括马鞍状的肩臼窝,柱状的乌喙骨及非常发育的顶乌喙突等。但区别于鸟类,翼龙有愈合的肩胛乌喙骨,其肩胛骨与背椎构成关节,且缺少叉骨。以往的研究曾注意到翼龙和鸟类的飞行机制之间可能存在差异,例如翼龙翅膀上扬的主要动力可能不是依靠喙上肌,但这些结果并未得到广泛的认可。

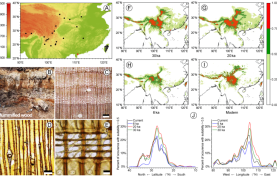

Natl. Sci. Rev. | 黄路亮博士研究发现低纬度地区耐寒物种的冰期扩张证据

第四纪尤其是末次冰期以来的剧烈气候波动,对现代动植物群的分布产生了深远的影响。深入探索这一影响不仅有利于更好地重建过去,而且可为当今全球变化背景下的气候预测和植物多样性保护提供重要的数据支撑。以往的研究表明,第四纪冰期导致北半球大量物种分布缩小甚至灭绝,但耐寒物种可能因此扩张,然而这种发生冰期扩张的植物主要分布在中高纬度地区,迄今尚未有低纬度地区植物存在冰期扩张的化石证据。

生态学院古生物团队在早期脉翅目幼虫化石研究取得新进展

脉翅目(Neuroptera)是全变态昆虫中较小的一个目,现存6000种左右。它们起源于约三亿年前的晚古生代,至侏罗纪已具有极高的形态多样性。在我国东北的中晚侏罗世九龙山组中发现过大量精美的蛉成虫化石。与丰富的成虫化石相比,脉翅目幼虫化石较为罕见,这使得我们对地质历史时期脉翅目幼虫的形态和演化缺乏了解。