PLoS Biology | 封闭实验、缓解措施实验以及社会调查的证据对人与农田鸟类共存的启示

中山大学生态学院李添明教授与刘阳教授团队合作在国际生物学权威期刊PLoS Biology上发表题为“Insights into the coexistence of birds and humans in cropland through meta-analyses of bird exclosure studies, crop loss mitigation experiments, and social surveys”的研究论文,探讨在农田景观中,如何促进人与鸟类的和谐共存。该研究受遗传资源与进化国家重点实验室、国家海外高层次人才引进项目、广东省林业厅的资助。出站博士后黄程博士为第一作者。中山大学生命科学学院范朋飞教授、博士生周凯文、广州大学黄元骏先生为本论文共同作者。研究背景

英国皇家学会学报 | 另觅新欢还是劳燕分飞?探究影响鸟类离婚率差异的生态因素

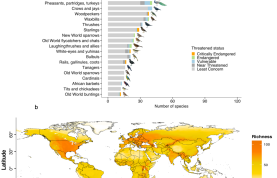

近日,我院刘阳教授团队以“Divorce rate in monogamous birds increases with male promiscuity and migration distance”为题在国际生物类综合期刊Proceedings of the Royal Society B:Biological Sciences(皇家学会学报)发表有关鸟类婚配制度的最新研究成果(图1)。本研究通过系统发育比较分析方法,在232种社会性单配鸟类中发现,雄性多配个体的比例越高,或迁徙距离越长,该物种的离婚率越高;并通过系统发育路径分析,揭示了迁徙距离、死亡率等因素与离婚率存在的间接关联。该结果表明:鸟类的离婚行为可能既非雌雄双方为提高繁殖成效的适应性策略,也非因意外失散配偶导致的随机事件,而是上述主客观因素共同作用的结果。

我院陈怀海副教授在土壤微生物研究上取得系列进展

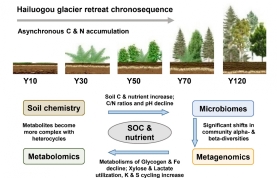

气候变暖正威胁陆地生态系统生物多样性和土壤碳储量,因此我们以海螺沟冰川退缩形成的土壤时间序列为研究对象,采用微生物多组学相结合的技术手段,阐明了冰川退缩导致的土壤碳氮积累不同步现象,决定了土壤发育过程中与碳氮循环相关的土壤微生物群落结构和代谢功能的分化(图1)。

It is a gas lab: New conceptual work proposes the use of species-area relationships to model microbial mutualisms

Symbioses involving microorganisms prevail in nature and are key to regulating numerous ecosystem processes and in driving evolution. A major concern in understanding the ecology and evolution of symbioses involving microorganisms arises in the effectiveness of sampling strategies to capture the contrasting size of organisms involved.

杨宇晨副教授团队揭示外来红树物种拉关木响应低温胁迫的分子机制

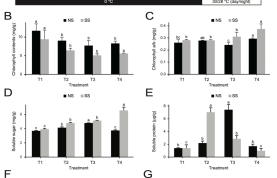

拉关木 (Laguncularia racemosa) 是由美洲引入中国的外来红树物种,其在我国的生态地位存在一定的争议:既是红树林恢复造林的先锋物种,也是具有入侵风险的潜在入侵种。拉关木对环境胁迫较高的耐受性被认为是导致它快速传播的因素之一,因此解析其对极端环境的适应机制有助于我们了解拉关木的生物特征以及评估它的入侵潜力。在本研究中,中山大学生态学院杨宇晨副教授团队与海南师范大学、岭南师范大学等团队合作,采集了福建莆田(NS)和海南三亚(SS)两个地点的成熟种子。培养数周后,对拉关木幼苗进行低温胁迫,分别在0℃下处理0(T1)、3(T2)、12小时(T3)以及处理12小时后室温恢复24小时(T4),并通过测定植物生理生化指标以及比较转录组分析探究拉关木耐低温胁迫的相关机制。

杨宇晨副教授团队揭示外源植物生长抑制剂对石榴矮化作用的分子机制

植物矮化栽培具有节约土壤肥力、提升光能利用率、提高果实产量、降低劳动力成本等优点,是现代农业的重要栽培策略之一。近年来,植物生长抑制剂(Plant growth retardants,PGR)在植物矮化栽培方面广泛应用。石榴(Punica granatum L.)是我国重要的经济作物,具有很高的营养和药用价值,如何有效地利用矮化栽培技术对石榴进行增产是大家一直以来关心的问题。但目前尚缺乏系统性的研究,对石榴矮化生长的分子机制仍有待进一步的了解。

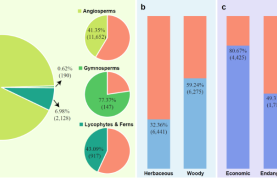

Biological Conservation|叶建飞副教授团队评估中国植物多样性迁地保护成效

作为实施植物迁地保护最重要的场所,植物园在我国的植物迁地保护中发挥着重要作用,是国家植物资源本底和生物战略储备的重要组成部分。2021年10月12日,习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨讲话时指出:“本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则,启动北京、广州等国家植物园体系建设”。紧接着,在2021年12月28日,国务院正式批准在北京建设国家植物园,这标志着我国国家植物园体系建设已进入实质性推进阶段。目前,我国已建立200多家植物园,但这些植物园目前迁地收集和保护了多少种植物?未受到迁地保护的中国本土植物种类在地理空间上和生命之树上又有什么分布特点?哪些植物应该优先受到迁地保护?将来应该如何布局和建设国家植物园体系以提高迁地保护成效?这些问题目前仍有待解答。由于能够投入到迁地保护的资源十分有限,不能对所有植物物种都进行迁地保护。因而为提高保护效率,亟需对我国植物多样性的迁地保护现状进行评估。

Ecology Letters |马子龙副教授GROOT团队揭示森林土壤碳通量对各类干扰的响应机制

森林土壤碳通量包含自养(植物根系)和异养(土壤微生物和动物)呼吸向大气排放CO2的过程,是全球碳收支的重要组成部分。因此,其微小的改变可能极大的影响大气CO2浓度和全球气候变化。森林占据着地球陆地面积的30%并时刻面临着各种类型的干扰(disturbance),如气候变化、用地类型转变、森林经营管理、火灾等。然而,不同森林生态系统的土壤碳通量在面临各类干扰时将如何响应尚不清楚。基于全球380项相关研究的1240个观测数据,本研究系统量化了各类干扰对包括北方森林(boreal forest)、温带森林(temperate forest)、热带森林(tropical forest)及地中海森林(Mediterranean forest)土壤碳通量的影响(图1)。总体来看,大部分气候变化因子能够显著增加森林土壤碳通量,而其他类型干扰对森林土壤碳通量的影响呈现出异质性。在全球范围内,除干旱外,气候因素包括CO2升高、升温、降水增加平均导致森林土壤碳释放升高13%至25%。

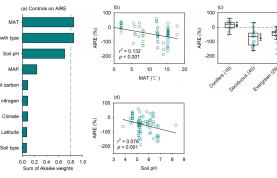

Plant and Soil | 陈浩副教授团队在叶片微量元素回收的研究中取得新进展

叶片养分回收是植物养分保存的重要机制之一,但并非所有元素都能被植物回收。一般认为,铝(Al)和铁(Fe)由于潜在的毒性作用而不会从老叶中回收。然而,在某些特定情况下,人们也发现了铝和铁的正回收。不过迄今为止,还没有人讨论过这些具体案例及其潜在的机制。这使得我们对铝和铁的叶片回收模式及机制缺乏了解。近期,我院陈浩课题组基于34项已发表文献的272个数据点,对叶片铝和铁回收效率的模式和影响因素进行了数据分析。结果表明:低温和低土壤pH可促进铝回收效率(图1)。低降水和高土壤pH值可能促进铁的回收效率(图2)。铁在固氮植物中为正回收,而在非固氮植物中为负回收(图2)。这些结果说明铝和铁是可以被植物回收的,取决于植物的功能型和土壤环境。我们的研究结论为进一步理解叶片微量养分回收提供了重要的理论补充。

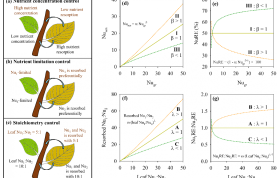

Functional Ecology | 陈浩副教授团队揭示叶片养分重吸收的全球控制机制

叶片养分重吸收是指植物将衰老叶片中的养分在凋落前转移到其他鲜活组织的过程,是植物养分保存的一种重要策略,能够很大程度上减少植物对外部养分的依赖,同时对土壤碳和养分循环具有重要影响。然而,目前对叶片养分重吸收控制机理的认识十分有限。以往研究提出了三种养分重吸收的控制策略:(1)养分浓度控制;(2)养分限制控制;(3)化学计量控制(图1)。养分浓度控制是指新鲜叶片中养分浓度越高,植物从衰老叶片中重吸收的养分就越少,反之亦然。养分限制控制是指植物会更多地从衰老叶片中重吸收限制植物生长的养分,反之亦然。化学计量控制是指植物从衰老叶片中重吸收养分按与新鲜叶片相同的养分比例进行。目前仅养分浓度控制在全球尺度上被证实,然而后两种控制策略是否在全球尺度上普遍存在目前仍不清楚。