Conserv. Biol. | 马亮副教授提出评估气候变化对卵生物种繁殖整体影响的新方法

气候变化可能严重影响卵生动物的胚胎发育和幼体生长。对于没有孵卵等亲代抚育行为的卵生物种(如蜥蜴、龟鳖等)而言,在一次产卵事件中,母亲将一窝卵的命运“押注”在卵孵化过程中所经历的巢穴环境和幼体发育所经历的气候条件上。其中一些“押注”成功赢得了一窝后代,而另一些失败的“押注”则白白浪费了母亲的能量投入。

我院马亮副教授近日在保护生物学期刊《Conservation Biology》(IF: 7.56)发表题为“Divergent effects of climate change on the egg-laying opportunity of species in cold and warm regions”的研究论文。该文章提出了评估卵生物种全年繁殖的新指标——产卵机会(Egg-laying opportunity),即在一年中一窝卵能够产生成功越冬后代(成功孵化+新生幼体不会经历极端热压力+幼体能够累积足够越冬的能量)的时间窗口。

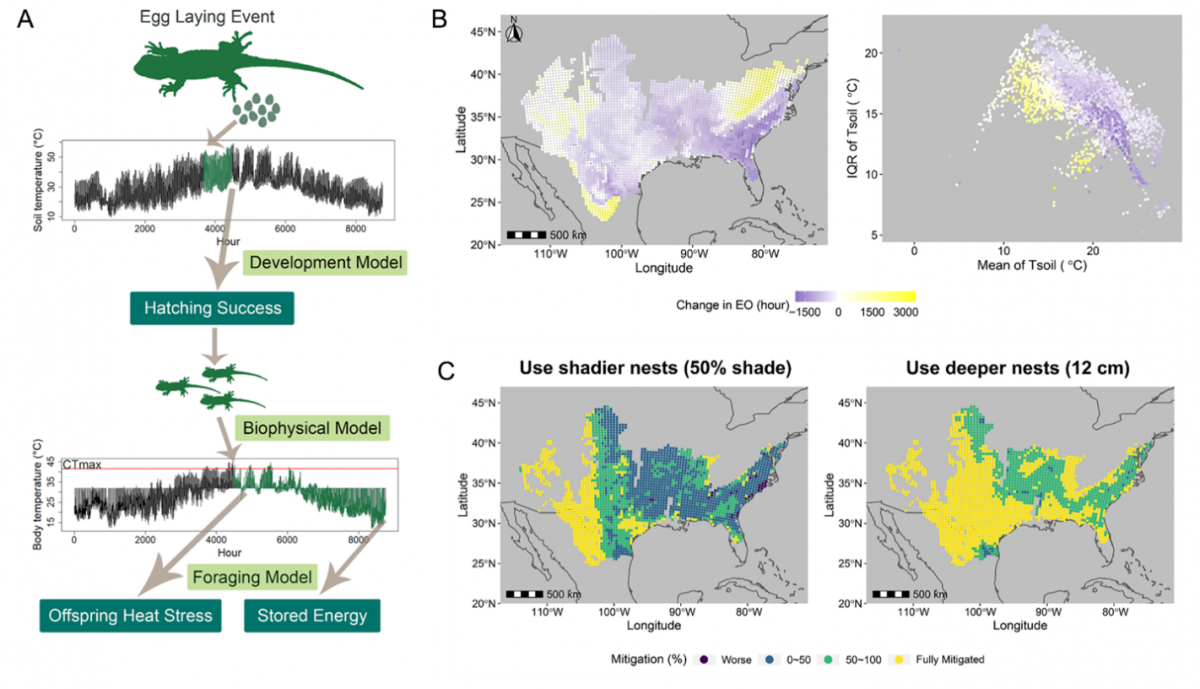

该研究选择生理数据完整且广泛分布于北美的东部强棱蜥(Sceloporus undulatus)为例,结合微气候数据、胚胎和幼体的生理性状以及生物物理模型,估算了该物种在当前和本世纪末气候条件下的产卵机会。研究表明在未来气候变化条件下,卵的孵化成功率降低,幼体无法累积足够用来过冬的能量,因此该物种的产卵机会将随着气候变化而减少。为了缓冲气候变暖的影响,母亲可以选择阴凉的地方产卵或挖更深的巢穴,其中后一种方法更为有效。

图1 (A)卵生物种(无亲代抚育行为)产卵机会的评估流程;(B)气候变化(2080-2100;RCP8.5)对东部强棱蜥(Sceloporus undulatus)产卵机会(EO)的影响;(C)选择具有更多阴影覆盖的巢址(0% -> 50%)和增加巢穴深度(6cm -> 12cm)对气候变化下产卵机会丧失的缓冲作用。

由于产卵事件贯穿整个繁殖季节,评估气候变化对卵生物种繁殖的整体影响是生态学家面临的一项挑战。该研究提出的产卵机会指标可用于评估气候变化对卵生动物繁殖的整体影响,进而提出相应的保护措施与对策。

我院马亮副教授为该论文第一作者,中国科学院动物研究所杜卫国研究员为通讯作者。该研究受到国家自然科学基金的资助。

通讯员:马亮