Journal of Ecology | 杨弦助理教授揭示了亚热带森林中叶际外生和内生细菌群落构建机制

植物叶际存在着丰富多样的微生物群体,是一个非常重要但长期以来被严重低估的生境。叶际微生物已被表明能够影响宿主植物适合度和生态系统功能,然而,我们对于形成叶际微生物群落构建机制(assembly mechanisms)仍然所知甚少。尽管越来越多的证据表明宿主植物身份和功能性状对叶际细菌群落结构的调节,但研究中大部分叶际细菌群落组成变异仍然未能解释。此外,叶片外表面和内部组织生境在理化性质、资源利用和定殖压力上截然不同,而叶片外生和内生细菌群落是否由不同的机制所构建仍不清楚。

针对上述问题,我院杨弦助理教授依托位于江西新岗山的生物多样性与生态系统功能(BEF-China)平台开展实验,实验调查了来自多个植物多样性梯度样地的叶外生和内生细菌群落,基于集合群落(metacommunity)理论,首次提出了一个依靠宿主植物多样性梯度下的叶际微生物多样性格局来区分不同群落构建机制的概念框架,并结合多元回归、变差分解和零模型等分析来推断叶际外生和内生细菌群落构建机制。

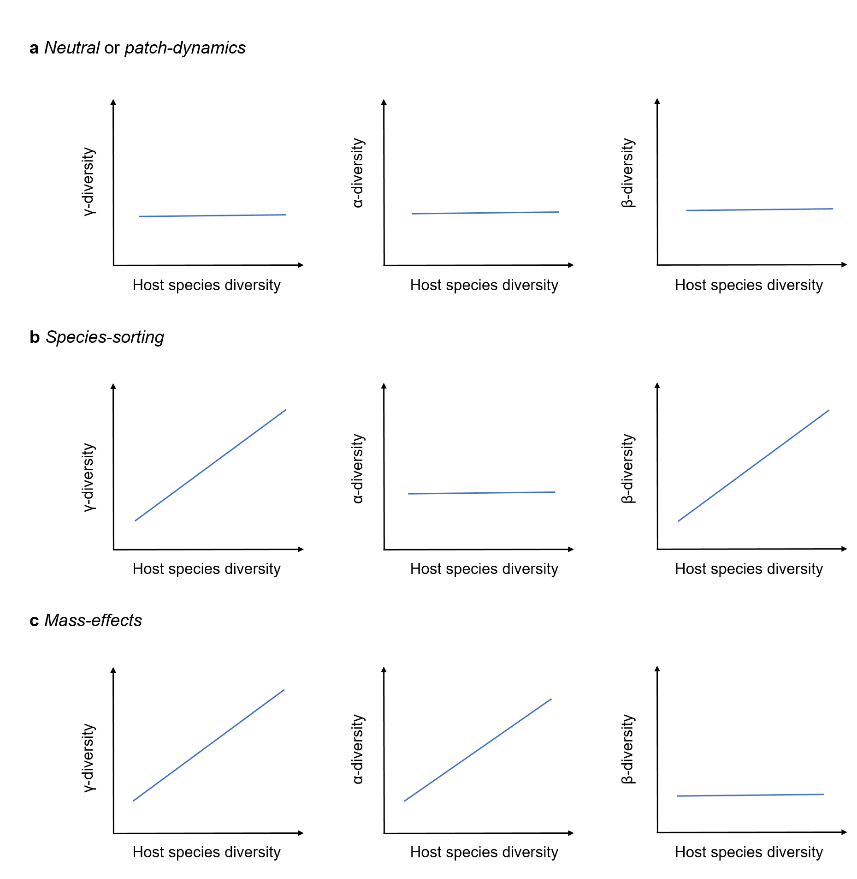

图1 概念框架:不同集合群落范式下,叶际细菌α、β和γ多样性随植物多样性的变化(a,中性理论或斑块动态;b,物种筛选;c,群体效应)

该概念框架将样地水平(plot-level)的微生物多样性(γ多样性)拆分为树水平(tree-level)的微生物多样性(α多样性)和树之间(among-tree)的微生物群落组成差异(β多样性)。在中性理论或斑块动态(neutral or patch-dynamics)范式下,微生物不对宿主作出区分,那么宿主植物多样性的增加均不会改变叶片微生物α、β和γ多样性(图1a)。在物种筛选(species sorting)范式下,不同的宿主植物将选择不同的微生物群落,那么宿主植物多样性的增加会通过增加β多样性从而提高γ多样性(图1b);相反,在群体效应(mass-effects)范式下,高扩散率允许微生物从最优宿主向次优或不偏爱的宿主扩散,那么宿主植物多样性的增加会通过增加α多样性从而提高γ多样性(图1c)。

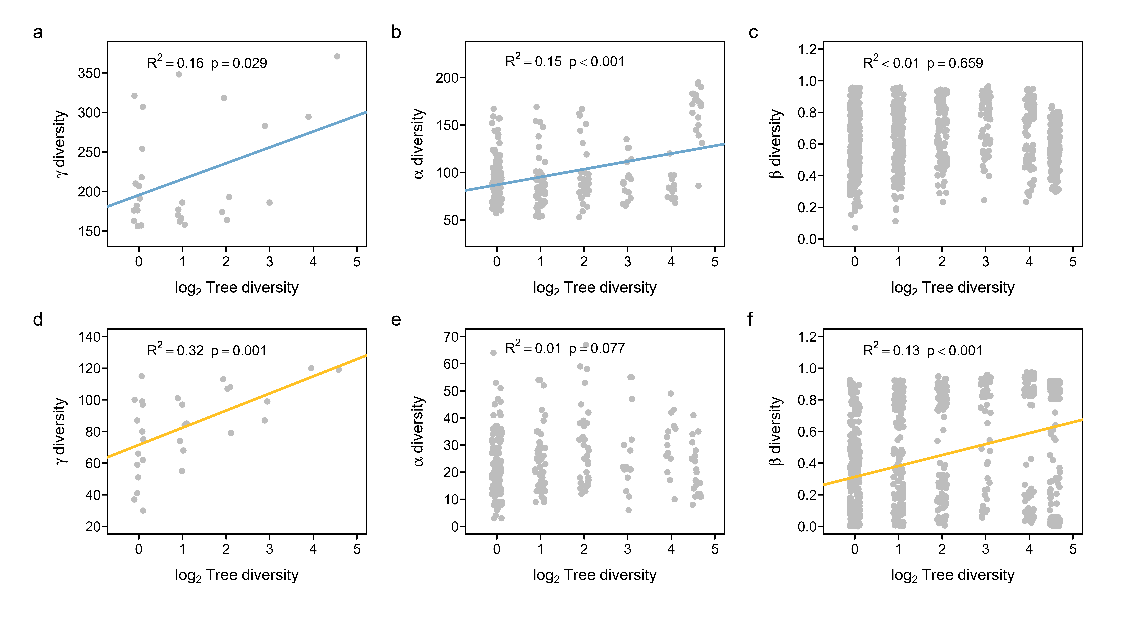

研究发现叶际外生和内生细菌的γ多样性均随植物多样性升高,但是机制不同(图2)。在高多样性植物样方中,叶际外生细菌群落较高的γ多样性主要由树水平的α多样性驱动的,这与概念框架中的群体效应(mass effects)范式所一致,即使宿主植物对微生物有选择作用,但细菌的高扩散率会同质化不同树的细菌群落;对于叶际内生细菌群落,研究发现它们的γ多样性与植物多样性的正关联主要由树之间的β多样性驱动的,这符合概念框架中的物种筛选(species sorting)范式,强调宿主植物对微生物的选择作用。

图2 宿主植物多样性对叶际细菌群落γ、α、β多样性的影响(上三图为叶际外生细菌群落,下三图为叶际内生细菌群落)

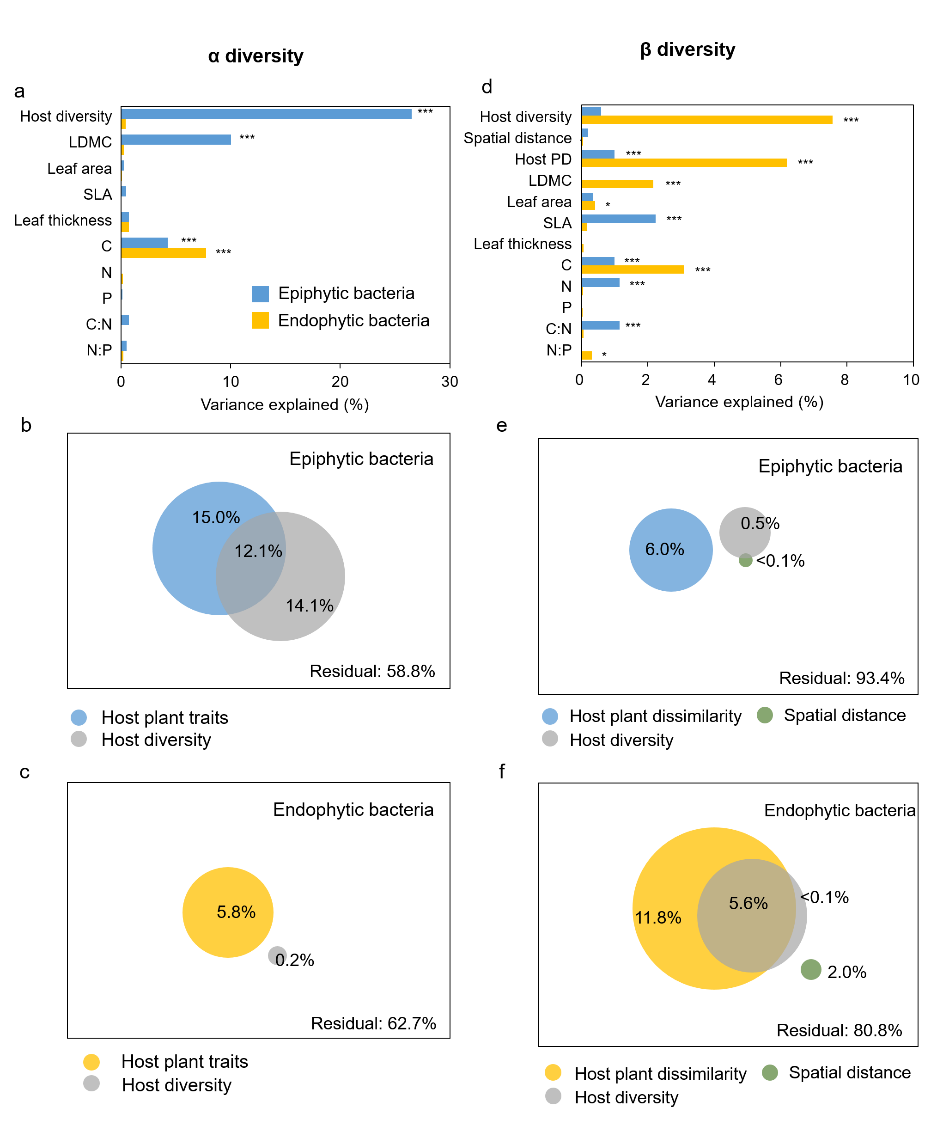

此外,多元回归、变差分解、邻体β多样性和零模型分析结果能为推断细菌群落构建机制提供进一步的支持。植物功能性状对叶际外生细菌群落组成变异解释较低,存在大量的未解释变异,这与高扩散率情况下宿主植物对其微生物的调控作用减弱所一致;而内生细菌群落组成的变异受宿主功能性状差异影响更大。

图3 叶际内生和外生细菌群落的α(a、b、c)和β多样性(d、e、f)变异组分分解

研究结果证实了亚热带森林植物多样性的丧失将分别通过α多样性和β多样性丧失导致叶际外生和内生菌群落多样性的丧失,并强调不同的生态学过程会产生相似的模式。若要深入揭示植物多样性丧失对其共生微生物的影响,需从模式描述走向机制阐明。研究结果以“Different assembly mechanisms of leaf epiphytic and endophytic bacterial communities underlie their higher diversity in more diverse forests”为题发表在生态学权威期刊Journal of Ecology上,我院助理教授杨弦为论文的第一作者,佐治亚理工学院蒋林教授为论文的通讯作者。该研究受到国家自然科学基金和美国国家科学基金(NSF)等项目的资助。(全文链接:https://doi.org/10.1111/1365-2745.14084)

作者简介

网页链接:https://eco.sysu.edu.cn/teacher/284

邮箱:yangx376@mail.sysu.edu.cn

杨弦,中山大学生态学院助理教授,硕士生导师。主要研究方向为生态群落对人类活动引起的环境变化的响应,利用野外观测、控制实验以及原生动物微宇宙实验等手段,探讨人类活动引起的环境变化(包括气候变化和生境丧失及破碎化等)对生态群落多样性、构建轨迹以及生态系统功能的影响。

通讯员:冯赣鑫