【党史学习教育】生态学院召开党史学习教育动员大会

为认真学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话和党中央《关于在全党开展党史学习教育的通知》精神,贯彻落实党中央部署要求以及教育部党组、广东省委、学校党委的工作部署,2021年4月2日上午,生态学院直属党支部召开党史学习教育动员大会。生态学院直属党支部书记黎晓天作动员讲话,向全体师生党员传达学习了习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神,对学院开展党史学习教育进行了动员部署。

弘扬抗疫精神 践行劳动教育

在全国教育大会上,习近平总书记提出“要努力构建德智体美劳全面培养的教育体系,形成更高水平的人才培养体系”。为了把劳动教育工作落到实处,培育学生的劳动情怀,2021年3月7日,生态学院在格致园阶梯会议室开展了以“劳动教育”为主题的微课堂活动,学院全体本科生参加了此次活动。

我院两门课程喜获广东省本科高校课程思政优秀案例奖

近日,广东省本科高校文化素质教育指导委员会2020年课程思政优秀案例评比结果揭晓,我院送评的《生命科学史》(庞虹、崔隽、李剑峰、储诚进)和《保护生物学》(刘阳、张履冰)的两门课程喜获“广东省本科高校课程思政优秀案例奖”二等奖。其中《生命科学史》的教学团队由生态学院和生命科学学院的教师共同组成。

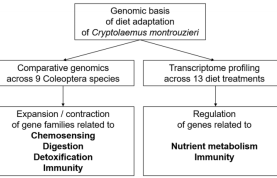

免疫功能加强使瓢虫食肉?来自基因组的证据

瓢虫的食性在整个鞘翅目昆虫中是特殊的,有大约70%的瓢虫种类捕食蚜虫、蚧虫等半翅目胸喙亚目的昆虫,而与瓢虫近缘的甲虫大多以真菌为食,也就是说瓢虫的共同祖先是从食真菌转移到食肉的。那瓢虫为何能进化出食肉这种食性?中山大学庞虹教授课题组试图在基因组水平回答这个问题。