包童 副教授

硕士生导师baot3@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 演化与基因组

研究领域:古生物学与地层学 (古昆虫学,古生态学)

Palaeontology and stratigraphy (palaeoentomology, paleoecology)蔡枫 副教授

硕士生导师caif8@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 演化与基因组

研究领域:力于探究微生物生态学和真菌基因组学领域前沿问题,研究方向包括1)微生物分子生态学,研究滨海盐土和“塑料际”微生物群落组装和演化机制,基于合成生物学原理和生物工程手段,改造乃至创造具有特定功能的微生物和微生物群落;2)真菌生态基因组学,主要以模式真菌为材料探究真菌物种形成、适合度相关基因功能和基因组进化机制。

崔融丰 青年研究员(副教授)

博士生导师cuirf@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 演化与基因组

研究领域:行为生态学, 分子生态学, 进化基因组学, 种群遗传学,鱼类演化

Behavioral ecology, molecular ecology, evolutionary genomics, population genetics, fish evolution黄丹丹 副教授

硕士生导师huangdd26@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 可持续与修复

研究领域:主要开展针对城市生活垃圾管理/处理过程和畜禽养殖业污染气体(温室气体和恶臭气体)的产生、排放规律和减排技术研究,致力于降低或修复人类农业生产和城市生活活动对生态环境的污染和破坏。基于环境微生物、可再生多功能材料和工程技术等多学科交叉的知识背景,构建高效可持续的气态污染物治理和污染场地修复手段。

黄恺驰 副教授

博士生导师huangkch5@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 演化与基因组

研究领域:物种适应和物种形成的遗传机理;基因组结构变异的形成和演化规律;杂交和自然选择驱动下的分子演化过程

李芙蓉 副教授

硕士生导师lifr5@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 生物多样性

研究领域:主要从事第四纪古生态,尤其对第四纪以来土地覆被定量重建研究感兴趣。研究工作的突出特点是将现代生态学、古生态学和古气候学的理论与方法深度融合。系统地开展生态环境现代过程、生态系统历史重建、以及生态系统对气候变化和人类活动的响应规律和机制研究。

李浩森 副教授

硕士生导师lihaosen3@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 演化与基因组

研究领域:主要从事昆虫生态与进化研究,聚焦于资源昆虫的利用与害虫的生物防治。目前的研究方向包括:1)瓢虫食性进化中的基因组与微生物组特征;2)基于宏条形码的瓢虫食谱解析;3)瓢虫生物数据库的构建与应用;4)瓢虫人工饲养系统的开发。

廖慧璇 副教授

硕士生导师liaohuix5@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 生物多样性

研究领域:主要从事入侵植物分布扩散相关功能策略研究,结合宏观大数据、中观控制实验和微观多组学分析,对植物-植物、植物-微生物和植物-昆虫互作开展系统性深入研究

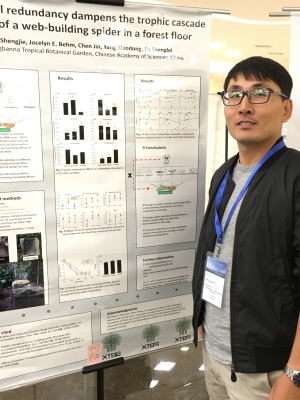

刘胜杰 副教授

硕士生导师liushj63@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 生物多样性

研究领域:主要从事土壤生物学与生态学方面的研究,研究领域可分为:1)土壤节肢动物的多样性和生态功能;2)土壤食物网的结构和功能;3)土壤生态系统对全球气候变化的响应与调节;3)茶园生态系统的害虫防治;4)节肢动物的行为生态学。

刘莹 副教授

博士生导师liuyng73@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 演化与基因组

研究领域:主要从事植物分类与系统发育研究,运用整合系统学方法厘清类群间的演化关系,准确界定分类单元,构建稳定可靠的分类系统。同时还关注类群的演化历史,探讨其多样性格局、形成机制及关键性状的遗传基础。

马子龙 副教授

博士生导师mazlong@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 生物多样性

研究领域:探究气候变化、生物多样性流失以及用地类型改变对陆地生态系统碳循环关键过程(库和通量)的影响及相关机理,尤其关注生态系统地下过程(包括但不限于根系动态,根系微生物互作,土壤碳稳定性等)。研究手段包括控制实验、观测数据整合以及模型模拟;研究对象涵盖了森林、草地和农田生态系统。

潘莹 副教授

硕士生导师pany226@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 可持续与修复

研究领域:主要从事滨海湿地持久性有机污染物调查与控制方面的研究工作,重点关注PBDEs在南方滨海湿地生态系统中的分布、PBDEs的微生物降解途径及机制。

Stavros Veresoglou 副教授

博士生导师stavrosv@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 可持续与修复

研究领域:1、How mycorrhizal propagules vary in space;2、How arbuscular mycorrhiza modifies the cycling of N in terrestrial ecosystems;3、Research syntheses

汪家家 副教授

博士生导师wangjj288@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 可持续与修复

研究领域:铁/硫的生物地球化学行为耦合的重金属元素(如砷、镉)迁移性及风险评估;铁元素循环驱动的土壤固碳效应及机制研究;农业(水稻)及典型湿地中微生物产甲烷过程和调控机制。

王艳会 副教授

硕士生导师wangyanh3@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 演化与基因组

研究领域:主要研究方向为水生昆虫的物种多样性与演化历史,及其在结构与分子水平的适应机制。目前主要以水生蝽类昆虫为研究对象,从经典分类学(现生和化石类群)、分子系统发育、多组学(包括基因组,转录组,宏基因组,宏条形码)等不同方面开展工作。

王赵玮 青年研究员(副教授)

博士生导师wangzhw29@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 演化与基因组

研究领域:课题组的主要研究方向是昆虫病毒与昆虫抗病毒天然免疫。这一领域的研究让我们能够“知己知彼”,从而有助于对蜂、蚕等经济昆虫的保护以及对蝗虫、蚊、蝇、蟑螂等农业或家庭害虫的防治,进而保护农业生产,人类健康和生态环境。课题组长期招收博士后,并欢迎本科生加入课题组。

鄢春华 副教授

硕士生导师yanchh@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 可持续与修复

研究领域:主要从事城市生态水文、环境与能源信息工程等方面的工作,主要针对城市化过程引起的生态与水文问题、气候变化引起的生态环境问题,利用最新的信息检测、遥感(热红外、荧光、高光谱、雷达等)和人工智能(机器学习等)技术和手段,以地面、无人机、航空和卫星为观测平台,检测、分析和研究从细胞到地球规模的多尺度生态、环境与能源信息,探索其中的物理学、生物学、生态学和环境学机理,提出相应的环境监测、评价和修复的方法、技术和手段,为全球变化的人类适应对策的研发、生态环境修复、生态环境调控与管理提供科学依据。

杨立 副教授

博士生导师yangli53@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 可持续与修复

研究领域:关注领域:濒危物种保护(主要以灵长类为研究对象)、系统保护规划

关键科学问题:如何用最小的成本保护最多的生物多样性?

关键类群:灵长类、濒危物种作为重要类群来回答科学问题

重点关注:

1 分布区动态及其驱动因素:物种分布区如何变化,是什么驱动了这些变化?

2 保护有效性评价:从栖息地变化、研究能力等多个角度,评价不同措施对物种保护的影响?

3 保护工作应集中在何处(地点、物种,还是其它对象),如何有效分配资源?

杨弦 副教授

硕士生导师yangx376@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 生物多样性

研究领域:群落生态学

主要研究兴趣为生态群落对人类活动引起的环境变化的响应,利用野外观测、控制实验以及原生动物微宇宙实验等手段,探讨人类活动引起的环境变化(包括气候变化和生境丧失及破碎化等)对生态群落各维度的多样性、构建轨迹以及生态系统功能的影响。杨宇晨 副教授

硕士生导师yangych68@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 演化与基因组

研究领域:植物适应极端环境的转录及转录后调控机制;植物响应污染物胁迫的调控机制;植物节律调节的分子机制。

张晨成 副教授

硕士生导师zhangcc5@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 生物多样性

研究领域:利用生态学、水文学、土壤学、地球化学和遥感等多学科交叉的理论和手段,聚焦可持续发展的资源、环境和生态问题,包括:(1)植物—土壤、植物—植物相互作用;(2)土壤水文与生物地球化学循环;(3)生物多样性与地球关键带相互关系等方向。

张璐 副教授

硕士生导师zhanglu38@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 可持续与修复

研究领域:濒危野生动物生态学和生物多样性保护,主要包括:(1)以水獭为旗舰物种的淡水生态系统研究和保护:水獭的基础生态学研究(食性、栖息地选择、移动、家域、社会组织);水獭的生态功能(营养级联效应和生物入侵控制);水獭与同域分布物种间的关系;水獭在不同人类活动强度下对环境的适应。(2)保护成效评估:传统/本土生态知识和保护区管理有效性对于濒危物种保护的作用;保护区对于保持动物群落完整性和功能多样性的作用;区域和国家的科研能力在生物多样性保护中的作用。

张雄 副教授

硕士生导师zhangx758@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 可持续与修复

研究领域:全球和区域性关键物种(例如:鲨鱼、海马、穿山甲和豹猫等)的保护科学(包括地理分布及迁移廊道预测、生态位及其差异、表观可塑与适应性演化、受胁格局与保护空缺等具体内容)

邹媛 青年研究员(副教授)

博士生导师zouy65@mail.sysu.edu.cn

所属平台: 演化与基因组

研究领域:课题组拟采用分子生物学,功能基因组学,生物信息学,遗传学等手段,研究昆虫生殖发育的遗传学机制,包括性别决定,遗传多样性及演化等,发现关键基因,揭示相关机制,为我们对有害昆虫进行绿色防控,充分利用资源昆虫提供新思路和方法。

校友之家生态学院学术活动师资队伍