Nature Communications | 我院马亮副教授在气候变化下两栖爬行类保护效益的合作研究中取得新进展

保护区被誉为生物多样性保护的基石。通常保护区旨在保护当前的生物多样性和生态系统。然而,由人类活动引起的气候变化已经成为当前生物多样性丧失的最主要原因之一。当前保护区在气候变化下能否持续对生物多样性起到保护作用已成为一个亟待回答的科学问题。提前对保护区在气候变化情景下进行前瞻性科学评估和规划,可以为当下和未来生物多样性保护管理提供及时的科学建议。虽然近些年来在区域尺度对有限类群已开展了一些相关研究,但前期研究由于空间尺度、类群数量和物种分布精度等的限制,难以得出可靠的普适性结论。

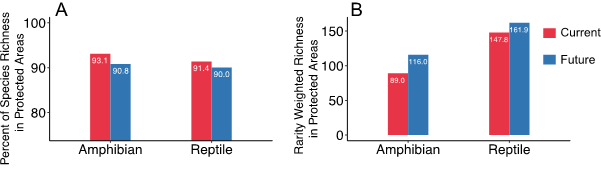

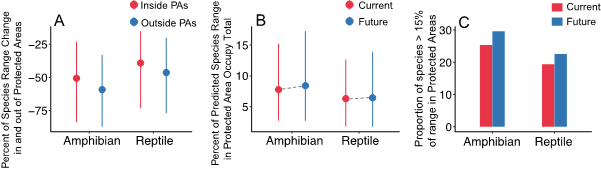

近期,我院马亮副教授与中国科学院动物研究所的宓春荣博士后、杜卫国研究员和刘宣研究员开展合作研究,通过详细收集全球70%现存两栖、爬行动物(两栖类5403种,爬行类8993种)的分布信息,并应用生态位模型预测了当前和未来的适宜分布区,在全球和洲际尺度分析了两栖爬行动物在全球陆地保护区内的物种多样性和栖息地面积随气候变化的潜在分布动态。结果发现:无论在当前还是未来,保护区都将持续为绝大多数的物种(> 90.0%,图1)提供保护。而且,随着气候变化,保护区内的物种多样性(图1)和保护区覆盖两栖、爬行动物的栖息地面积比例都将增加,最终被保护区有效保护的两栖、爬行动物的比例将会增加(图2)。以上结果表明,气候变化下全球现有保护区对两栖、爬行动物保护的重要性将进一步提高,可能成为这两个近年来正在经历全球种群数量下降的类群应对全球气候变化的避难所。

图1气候变化下全球陆地保护区内两栖爬行动物多样性变化。图A展示被保护区覆盖的物种比例;图B展示保护区中的稀有性加权丰富度。

图2气候变化下物种适宜栖息地变化和被保护区有效保护的物种比例在保护区内外的变化。图A 展示气候变化下保护区内外物种分布范围变化百分比;

图B展示当前和未来物种分布范围在保护区内的百分比;图C展示当前和未来被保护区有效保护(15%的分布范围在保护区内)的物种比例。

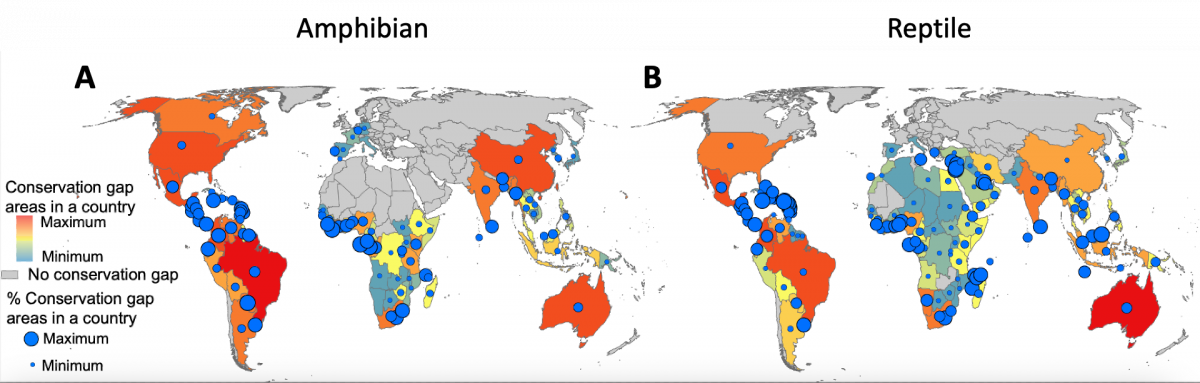

该研究同时发现,气候变化下超过300种两栖类和500种爬行类的栖息地可能会完全丧失。而且,现有保护区仍存在很大的保护空缺:7.8%的两栖爬行动物的分布区尚完全在保护区外,70%以上的两栖爬行动物在现在和未来都没有得到保护区的有效保护(被保护区覆盖的分布范围小于15%),空缺区域主要位于热带和亚热带的潮湿雨林,主要包括国土面积比较大的国家,如美国、中国、澳大利亚,或一些发展中国家,如巴西、墨西哥、哥伦比亚、印度、缅甸等(图3)。

图3气候变化后各国的保护空缺区域和保护优先区。

相关研究成果以Global Protected Areas as refuges for amphibians and reptiles under climate change为题于3月13日在线发表在Nature Communications上。中国科学院动物研究所杜卫国研究员和刘宣研究员为共同通讯作者,中国科学院动物研究所博士后宓春荣和中山大学生态学院副教授马亮为共同第一作者。这项研究集合了全球6大洲,19个国家的38位两栖爬行专家和国内外几十家科研机构参与,得到了国家自然科学基金项目,第三次新疆综合科学考察项目、中科院青年创新促进会项目等项目资助。

Mi, C.#, Ma, L.#, Yang, M., Li, X., Meiri, S., Roll, U., Oskyrko, O., Pincheira-Donoso, D., Harvey, L.P., Jablonski, D., … Liu, X.*, Du, W.*. Global Protected Areas as refuges for amphibians and reptiles under climate change. Nature Communications. 2023,14:1389

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-023-36987-y