Biological Conservation|叶建飞副教授团队评估中国植物多样性迁地保护成效

作为实施植物迁地保护最重要的场所,植物园在我国的植物迁地保护中发挥着重要作用,是国家植物资源本底和生物战略储备的重要组成部分。2021年10月12日,习近平主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上发表主旨讲话时指出:“本着统筹就地保护与迁地保护相结合的原则,启动北京、广州等国家植物园体系建设”。紧接着,在2021年12月28日,国务院正式批准在北京建设国家植物园,这标志着我国国家植物园体系建设已进入实质性推进阶段。

目前,我国已建立200多家植物园,但这些植物园目前迁地收集和保护了多少种植物?未受到迁地保护的中国本土植物种类在地理空间上和生命之树上又有什么分布特点?哪些植物应该优先受到迁地保护?将来应该如何布局和建设国家植物园体系以提高迁地保护成效?这些问题目前仍有待解答。由于能够投入到迁地保护的资源十分有限,不能对所有植物物种都进行迁地保护。因而为提高保护效率,亟需对我国植物多样性的迁地保护现状进行评估。

为此,我院叶建飞副教授基于中国维管植物迁地保护数据库,利用包含95.70%中国维管植物属的生命之树和1,540,695条植物物种分布数据,评估了目前中国植物园对本土植物多样性的保护成效,识别了中国本土植物多样性在生命之树和地理空间上迁地保护的空缺,并深入分析了中国未被迁地保护的植物类群在生命之树上和地理空间上的分布特点。

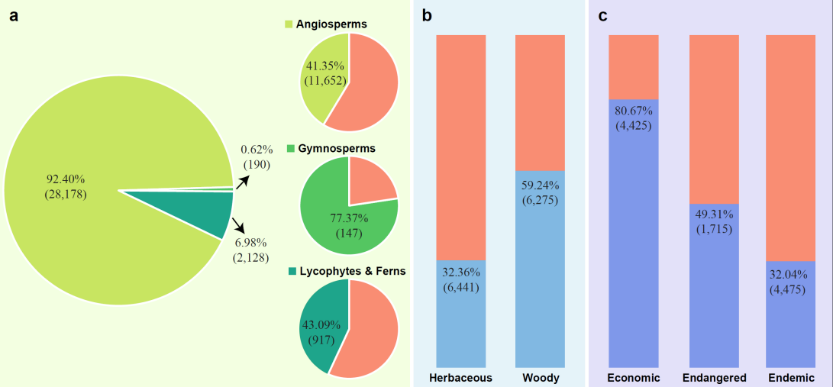

图1 中国的植物园对各大类群迁地保护的覆盖度

研究发现,中国的植物园至少迁地保护了41.70%(12,716种)的中国本土维管植物物种和49.31%(1,715种)的中国维管植物濒危物种(图1)。在中国维管植物299个科3,071个属中,有16个被子植物科和696个属未得到迁地保护。由于中国的植物园主要分布于中国东南部,其迁地保护的植物种类也主要来源于中国东南部(图2a)。而对于一些植物多样性热点地区,如中国西南部(东喜马拉雅-横断山)和西北地区(新疆北部)(图3),其植物物种并没有得到充分的迁地保护。此外,研究还识别出了18个未受到迁地保护的进化分支(图2b)以及中国三个迁地保护优先区域(图2c),后者与中国植物特有属的三个分布中心基本重合。

图2 中国维管植物迁地保护的物种丰富度地理格局(a)、空缺的进化分支(b)和建议优先保护的区域(c)

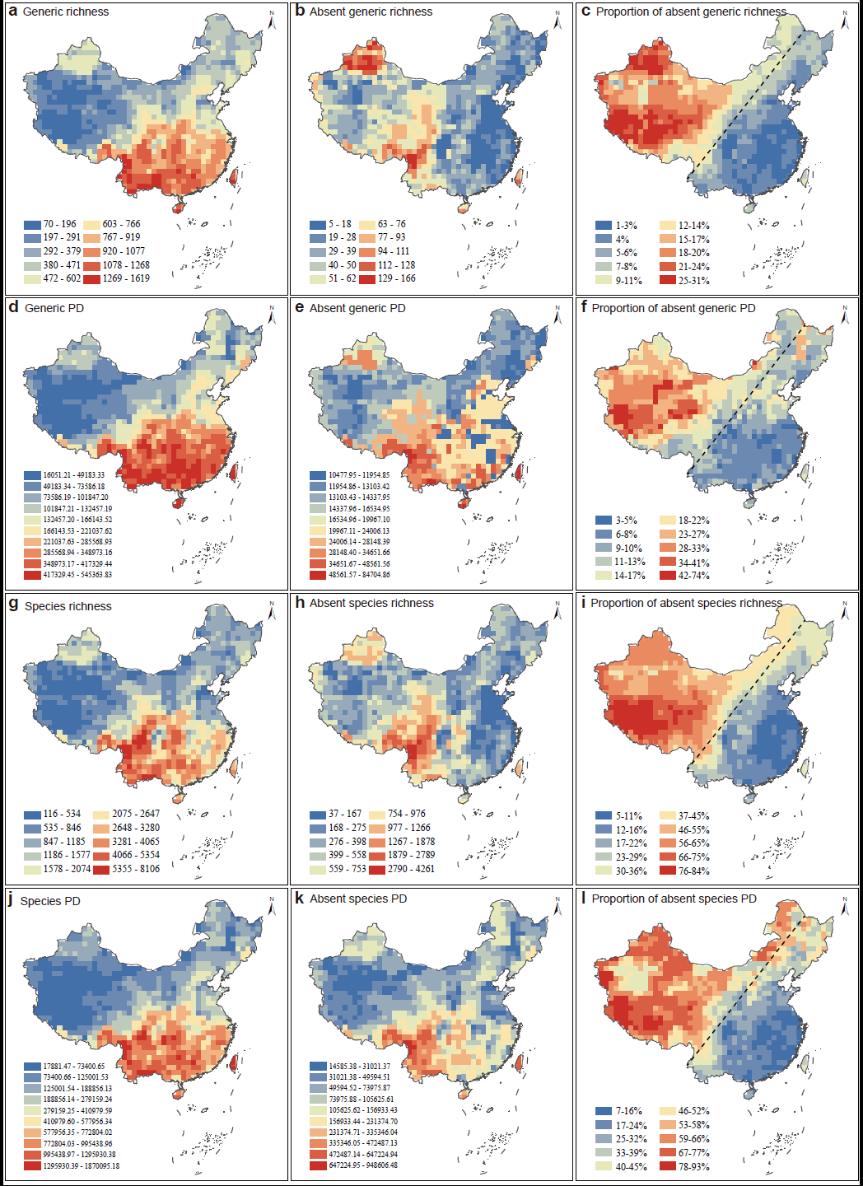

研究还发现,在胡焕庸线东南侧,未受到迁地保护的植物物种比例在每一个网格中均低于50%(蓝色网格,图 3i),特别是在中国中部到东南部一带最低。相比之下,该比例在胡焕庸线的西北侧大部分都高于50%(红色网格,图 3i),特别是在青藏高原西北部地区未受到迁地保护的植物物种比例最高。

图3 中国维管植物迁地保护的多样性和保护效率的地理格局

研究最后指出,中国的植物园有58.90%的保护容量被用于迁地保护有经济价值的物种,而仅有12.67%用于迁地保护濒危物种。因此,研究建议应加大对濒危物种的迁地保护力度,特别是对于中国西南和西北地区的濒危物种。

该研究为我国植物迁地保护提供了优先保护物种名单和优先保护区域信息,为确立中国植物多样性保护目标、制定植物迁地保护策略和相关政策、合理布局和建设国家植物园体系提供了科学理论依据。

该研究论文于2023年4月4日在国际学术期刊Biological Conservation在线发表(doi.org/10.1016/j.biocon.2023.110044),叶建飞副教授为论文的第一作者和通讯作者。中国科学院植物研究所陈之端研究员、单章建博士、彭丹晓博士、牛艳婷博士、刘赟博士、张虔博士、林秦文博士、王英伟博士,华中农业大学孙苗教授,中国科学院西双版纳热带植物园陈进研究员和朱仁斌博士,南京林业大学杨永教授为论文共同作者。本研究得到了国家自然科学基金(32270233、32200177)、国家重点研发专项(2022YFF0802300)和深圳市稳定支持计划(202206193000001, 20220816162653003)的资助。

【作者简介】

叶建飞副教授,植物学博士,硕士生导师,中山大学“百人计划”引进人才,博士毕业于中国科学院植物研究所。目前已发表SCI论文20余篇,其中以第一作者发表SCI论文10余篇,发表在Nature、National Science Review、Journal of Biogeography、Diversity and Distribution等期刊上。主要从事植物分类学、系统发育和宏观生态学研究,目前研究工作主要基于生命之树和物种分布大数据,探讨大尺度的生物多样性分布格局及生物区系的进化历史,预测并开发潜在的药用植物资源,研究不同分类阶元(科、属、种)植物类群的分类、系统发育和生物地理。

个人主页: https://eco.sysu.edu.cn/teacher/650