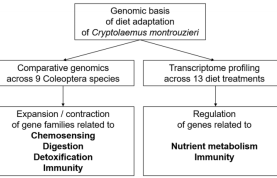

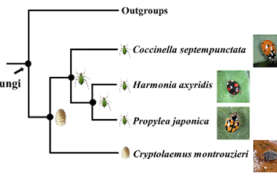

免疫功能加强使瓢虫食肉?来自基因组的证据

瓢虫的食性在整个鞘翅目昆虫中是特殊的,有大约70%的瓢虫种类捕食蚜虫、蚧虫等半翅目胸喙亚目的昆虫,而与瓢虫近缘的甲虫大多以真菌为食,也就是说瓢虫的共同祖先是从食真菌转移到食肉的。那瓢虫为何能进化出食肉这种食性?中山大学庞虹教授课题组试图在基因组水平回答这个问题。

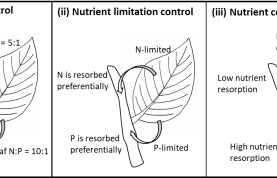

多种叶片养分回收策略在同一个生态系统中共存

我院陈浩副教授近日与中科院亚热带农业生态研究所、中科院沈阳应用生态研究所、美国地质调查局等课题组在国际期刊Science of the Total Environment 上发表题为“Coexistence of multiple leaf nutrient resorption strategies in a single ecosystem”的研究论文(全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S004896972100

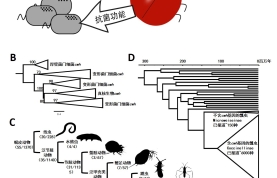

夺取敌人武器--在瓢虫基因组里发现起源于细菌的抗菌基因

基因的传递主要是从亲代传递给子代,即基因的垂直转移。有些情况下,基因还可以在不同物种之间传播,即基因的水平转移(Horizontal gene transfer,HGT)。水平基因转移打破了亲缘关系的界限,使基因流动的可能变得更为复杂,一些发生水平转移的基因涉及营养合成、保护和极端环境适应等功能。随着测序技术的发展,越来越多的水平基因转移事件被证实。相比垂直转移,基因的水平转移能使生物快速获得新功能,因此可能在生物进化中担当重要的角色。

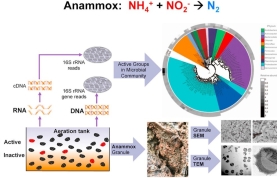

高通量测序深入揭示厌氧氨氧化菌(Anammox)参与的污水脱氮体系中微生物的组成和活性

我院杨玉春助理教授近日与广东以色列理工学院顾继东教授、深圳大学李猛教授等学者合作在国际经典期刊Journal of Cleaner Production发表题为“Deep insights into the green nitrogen removal by anammox in four full-scale WWTPs treating landfill leachate based on 16S rRNA gene and transcripts by 16S rRNA high-throughput sequencing”的研究论文(全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652620342219),杨玉春助理教授为第一作者。

《深圳市陆域脊椎动物多样性与保护研究》

近日,由生物博物馆团队王英永高级工程师、李玉龙博士研究生、刘阳副教授等主编的《深圳市陆域脊椎动物多样性与保护研究》在科学出版社出版。本书是该团队在多年的深圳市陆地和海岛区域野生脊椎动物动物科学考察的基础上, 结合作者在深圳地区多年研究所取得成果编写而成。

研究进展:天敌瓢虫适应新猎物的机制

由于对环境友好和对人类健康无害,生物防治被认为是在有害生物治理中最安全和有前景的方法之一。捕食性瓢虫是蚜虫、蚧虫、粉虱、叶螨等多种农业害虫的重要天敌,这些天敌瓢虫在过去100多年的害虫生物防治实践中有举足轻重的地位。但是,瓢虫科昆虫食物范围甚广,包含取食真菌、植物和上述节肢动物的种类。有些种类捕食谱较广,有些则相对专化。天敌瓢虫的非靶标攻击是生物防治中一个严重的生态安全问题。

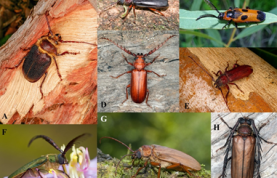

博士研究生金孟洁揭示澳大利亚锯天牛亚科系统发育关系

近日,中山大学生物博物馆在Systematic Entomology(中科院一区)上在线发表了题为“Museomics reveals extensive cryptic diversity of Australian prionine longhorn beetles with implications for their classification and conservation”的研究论文。

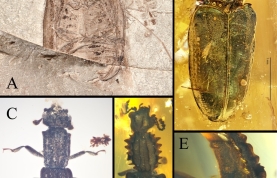

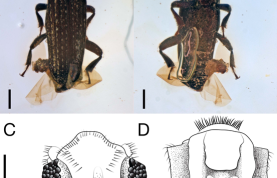

生物博物馆团队首次在缅甸琥珀中发现分布于新西兰外的出尾扁甲科Lenacini族甲虫

近日,生物博物馆博士后刘振华在国际古生物学期刊Cretaceous Research上发表了题为“New minute clubbed beetles (Coleoptera, Monotomidae, Lenacini) from mid-Cretaceous amber of northe