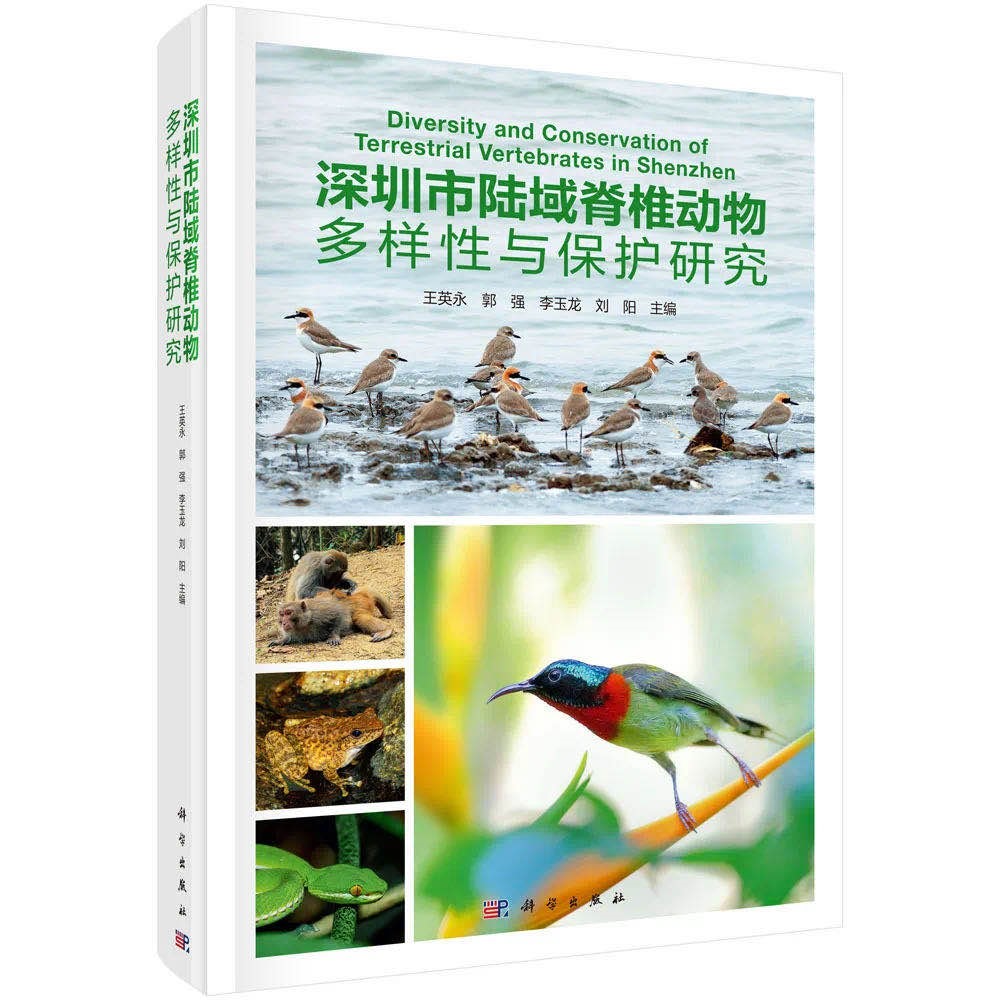

《深圳市陆域脊椎动物多样性与保护研究》

——深圳经济特区生态文明发展的里程碑

近日,由生物博物馆团队王英永高级工程师、李玉龙博士研究生、刘阳副教授等主编的《深圳市陆域脊椎动物多样性与保护研究》在科学出版社出版。本书是该团队在多年的深圳市陆地和海岛区域野生脊椎动物动物科学考察的基础上, 结合作者在深圳地区多年研究所取得成果编写而成。

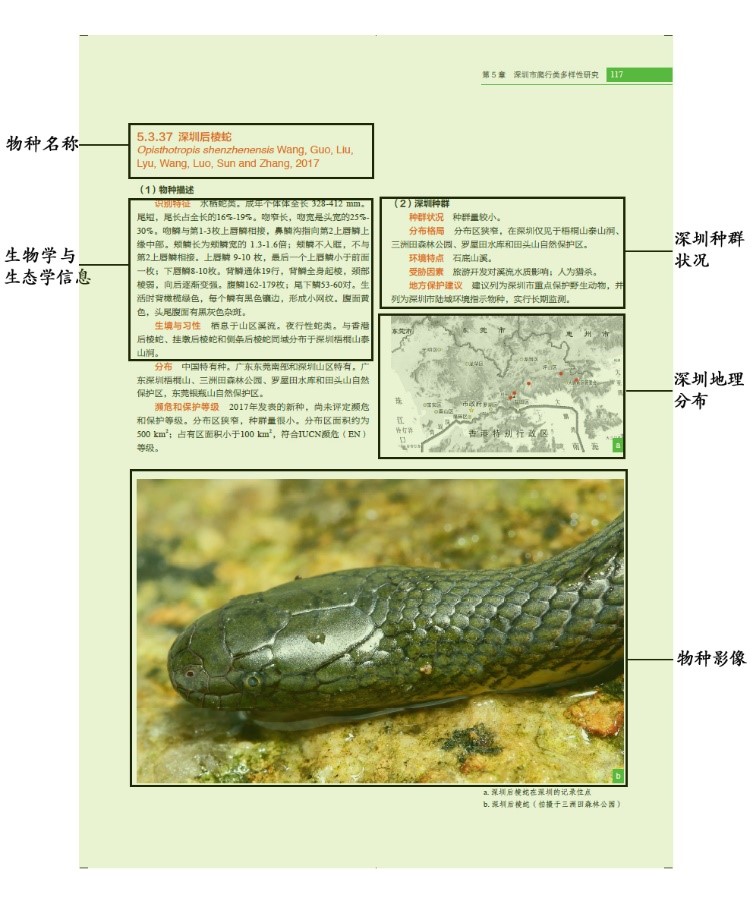

摸清一个地区的生物多样性现状是制定切实有效的生物多样性保护策略及行动的前提和首要任务。本书以2013-2016年深圳市野生动植物保护管理处的科研课题“深圳市野生动物资源调查项目”成果为基础,从系统分类学、生态学、保护生物学等学科及人与自然关系入手,多角度全面阐述了深圳市472种两栖类、爬行类、鸟类和哺乳类的物种组成、地理分布、区系特点和生态需求,分析了深圳市陆域生态环境所面临的主要威胁和突出问题,并从研究、管理、宣传教育和实践等方面提出了应对建议。本书还收录了包括项目执行期间发表的模式产地在深圳的4个新物种, 以及深圳分布的华南区特有种、中国特有种、濒危珍稀和受保护物种在内的共计205个物种的地理分布、濒危和保护等级, 深圳种群状况及其分布格局, 受胁因子, 并提出保护建议。

作者希望本书在以下四方面发挥作用:一是在政策层面为深圳市实施富有针对性的、精细化的生态环境及生物多样性保护、管理措施提供基础数据;二是在项目层面为生态廊道、生态屏障等生态工程项目或城市发展等开发建设项目的设计与施工提供重要依据;三是在时间维度上为深圳市野生动物种群的长期动态变化保存必要的历史性、阶段性资料;四是作为自然教育素材向社会与公众展示深圳丰富的生物多样性,并提示关注其所面临的风险和威胁,不断增强民众的生态素养,推动形成深圳先进的生态文化。

深圳作为中国特色社会主义先行示范区,担负着做“可持续发展先锋,为落实联合国2030年可持续发展议程提供中国经验”的新使命与新要求,《深圳市陆域脊椎动物多样性与保护研究》中所记载的城市生物多样性现状,既是深圳高速发展40年后的生态结果,也是深圳未来可持续发展的起始点和参照点。在深圳经济特区成立四十周年之际,这本深圳首部全面系统反映深圳野生动物资源现状的著作的出版,为深圳市的生态发展建设记录下重要篇章,也体现了生态学院为国家生态文明建设贡献力量,致力于面向粤港澳大湾区及广东经济和社会发展的建设理念。

书中对472种脊椎动物(本土种及外来种)做了介绍