贯彻生态文明思想 携手共建美丽中国——生态学院举行2021-2022学年春季学期“思政第一课”

近日,生态学院2021-2022学年春季学期“思政第一课”在逸夫楼401教室举行,生态学院院长储诚进、直属党支部书记罗燕为2021级本科生作专题授课,学院团委书记、青年教师辅导员贾妍艳副教授主持课程学习。

强化责任担当 共筑疫情防线——生态学院分场次召开学生疫情防控专题会议

为贯彻落实国家、属地和学校疫情防控工作部署,加强疫情防控全面教育,明确责任严肃纪律,保障学院师生生命健康,维护安全稳定的校园环境,生态学院于3月22日和27日分别面向深圳校区在校师生、未返校学生和广州校区在校学生召开三场疫情防控专题会议。

专业导学公开课 | 生态学院:动物婚育指南——以爱为名义下的博弈

2022年3月3日,生态学院在广州校区南校园第三教学楼讲学厅为2021级生医工实验班开设了第二场专业导学公开课。本次公开课由生态学院副院长庞虹教授主持,刘阳教授主讲。这场名为《动物婚育指南——以爱为名义下的博弈》的讲座吸引了2021级生医工实验班的同学们。生态学院直属党支部书记罗燕等教师、部分博士后和研究生也到场听课。

生态学院组织开展2021学年春季学期新开课、开新课教师试讲工作

为提高教师教学能力和水平,保证课堂教学质量,根据教务部2021学年春季学期新开课教师试讲工作的部署,生态学院于1月19-21日通过线上方式成功组织开展了新开课、开新课教师试讲活动。 本次教师试讲活动邀请了教学名师廖文波教授和贺竹梅教授以及来自药学院、农学院和本院的多位老师担任评委,参加试讲的课程包括大类基础课程《大学生物》、生态学专业的专业课程和全校通识课程共计15门。本次试讲包括教师讲授课程和答辩两个环节。在授课环节中,教师们分别向考核组专家以及听课教师们介绍了试讲课程的教学内容、教学大纲、教学计划,并试讲15分钟的课程内容;答辩环节由专家组提问、点评,试讲教师进行回应。

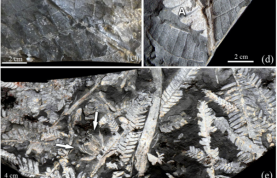

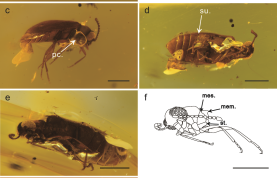

生态学院古生物研究团队在白垩纪琥珀中发现伪细颈虫科新属

中山大学生态学院古生物团队在中生代鞘翅目研究方面取得进展。团队对缅甸北部白垩纪琥珀生物群中的腐食类甲虫进行鉴定分析,确定了一新属种Gryzmalia wukong Bao, Bao et Alekseev, 2022(“格氏悟空甲”),并对其古生态意义进行了讨论。

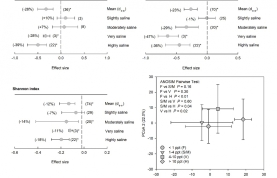

我院陈怀海副教授在土壤盐度升高影响微生物群落研究上取得的进展

全球海平面上升引起的土壤盐度升高正威胁滨海陆地生态系统,而土壤微生物可以驱动陆地生态系统碳氮循环的动态变化,因此科学预测土壤微生物群落组成和多样性对盐度升高的响应机制,对保护滨海陆地生物多样性和土壤碳储量具有重要意义。因此,基于全球来自21篇高通量测序文章的土壤微生物群落组成和多样性数据,我们分析了土壤盐度升高对古菌、细菌和真菌的alpha和beta多样性以及门和纲分类组成丰度的影响。 结果发现,随着土壤盐度升高,细菌alpha多样性的丰富度指数显著降低了23-28%,均匀度指数下降12%,并且土壤盐度上升10 ppt能显著改变土壤原核微生物的beta多样性(图1)。