未来海平面上升如何影响潮间带土壤微生物群落与碳代谢功能?——以深圳内伶仃岛为例

全球气候变化引起的海平面上升正威胁滨海湿地生物多样性和土壤碳储量,因此科学预测滨海湿地土壤生态系统对海平面上升的适应性,对保护滨海小岛屿免受气候变化的影响具有重要意义。本研究将微生物组学、宏基因组学和代谢组学相结合,通过野外原位定点试验,基于广东省内伶仃岛-福田国家级自然保护区内伶仃岛研究平台,研究滨海湿地土壤微生物群落组成、宏基因组与代谢组功能对海岸-内陆潮间带盐度梯度的响应机制。

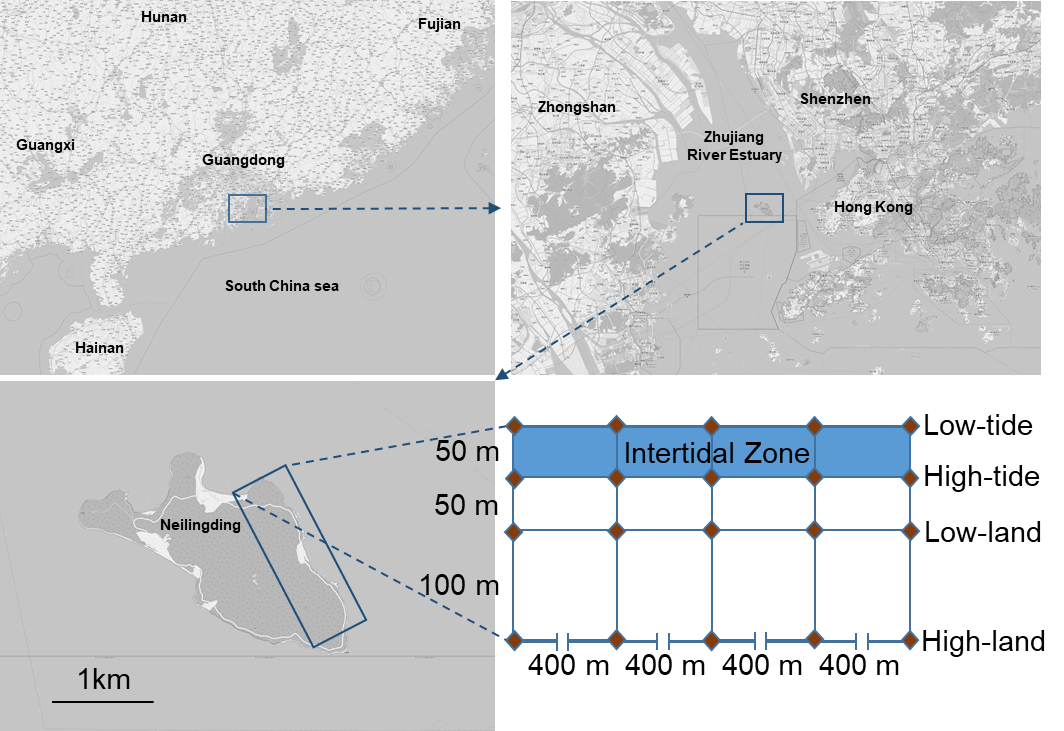

图1深圳内伶仃岛潮间带样地示意图

首先,实验以与潮间带最低潮位的距离为标准,设置四个距离梯度的采样地,,分别为Low-tide(0 m)、High-tide(50 m)、Low-land(100 m)、High-land(200 m)(图1),分析了土壤基本理化性质变化趋势。初步结果表明,相对于潮间带最低潮位(Low-tide),最高潮位(High-tide)的土壤盐度和pH值显著降低,有机碳、总氮和总磷显著提高89–176%,包括铵态氮、硝态氮和阳离子交换量(CEC)在内的土壤养分有效性也显著升高。因此,土壤环境的改善为微生物驱动碳循环过程潜力的提升提供了必要条件。

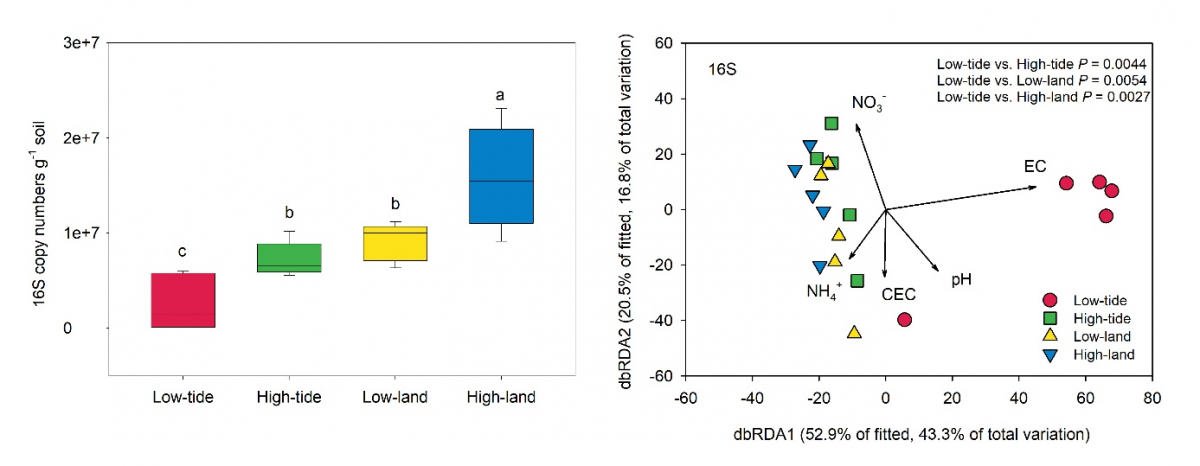

图2深圳内伶仃岛潮间带细菌16S丰度和beta多样性

利用实时荧光定量PCR和高通量测序分析了土壤微生物中细菌16S的丰度和beta多样性(图2),结果证明,细菌群落的丰度随着与潮间带最低潮位的距离增加而显著提高,潮间带最低潮位(Low-tide)土壤细菌的群落组成分布也与其他采样地有显著差异,证明土壤盐度、pH和硝态氮(NO3-)等土壤环境参数是细菌群落结构变化的主要驱动因素。

图3深圳内伶仃岛潮间带细菌主要组分的变化趋势

土壤细菌群落主要组分的相对丰度结果显示(图3),相对于潮间带最高潮位(High-tide),最低潮位(Low-tide)土壤中拟杆菌门Bacteroidetes和变形菌门Proteobacteria相对丰度显著增加1.6–3.7倍,尤其是Gamma变形菌纲Gammaproteobacteria升高了5.9倍,但是嗜酸菌门Acidobacteria和绿弯菌门Chloroflexi则相对下降了62–83%。

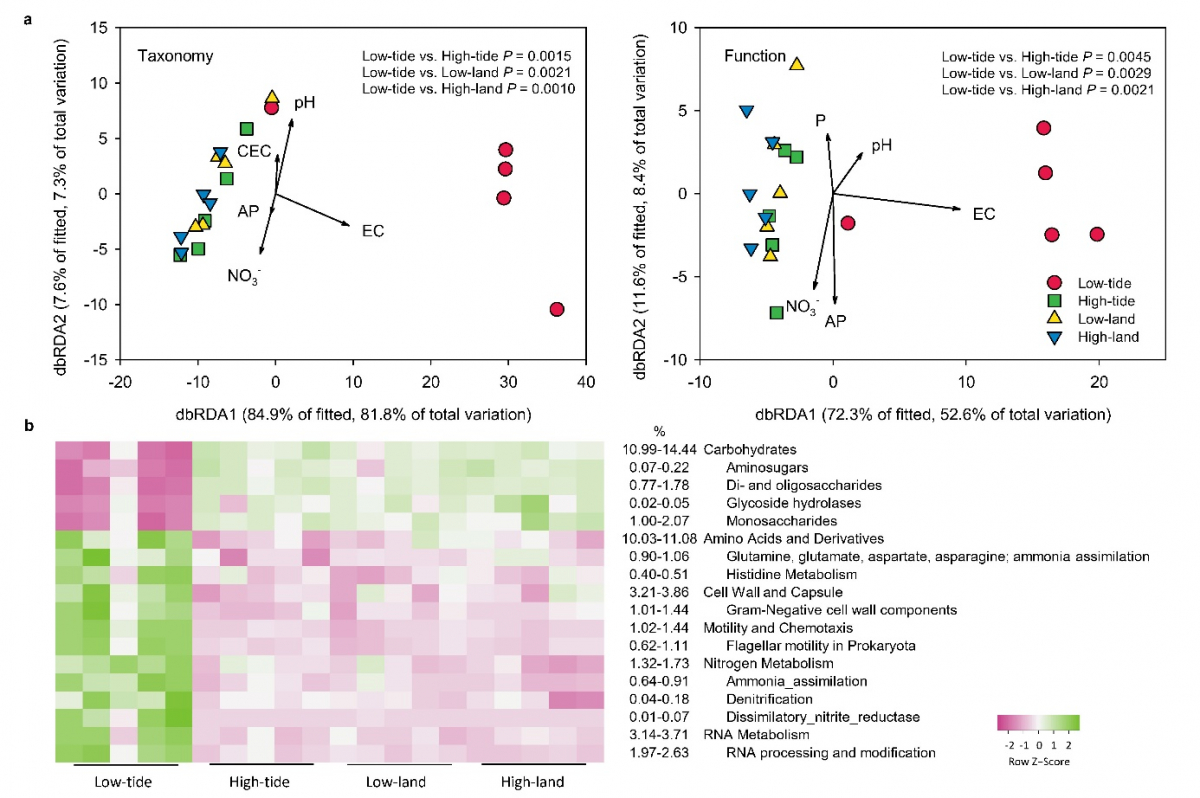

图4深圳内伶仃岛潮间带宏基因组碳氮代谢功能特征的变化趋势

土壤宏基因组功能基因的群落和功能分析显示(图4),相对于潮间带最高潮位(High-tide),最低潮位(Low-tide)土壤中与碳代谢(Carbohydrate)相关的功能下降了15%,包括氨基糖(aminosugars)代谢、双糖和低聚糖(Di- and oligo-saccharides)代谢、糖苷水解酶功能(glycoside hydrolases)、单糖(monosaccharides)代谢等功能;但是与氮循环代谢(Nitrogen Metabolism)相关的功能则显著提高了17%,包括厌氧的反硝化过程(Denitrification)和异化亚硝酸还原酶功能(Dissimilatory nitrite reductase)等。

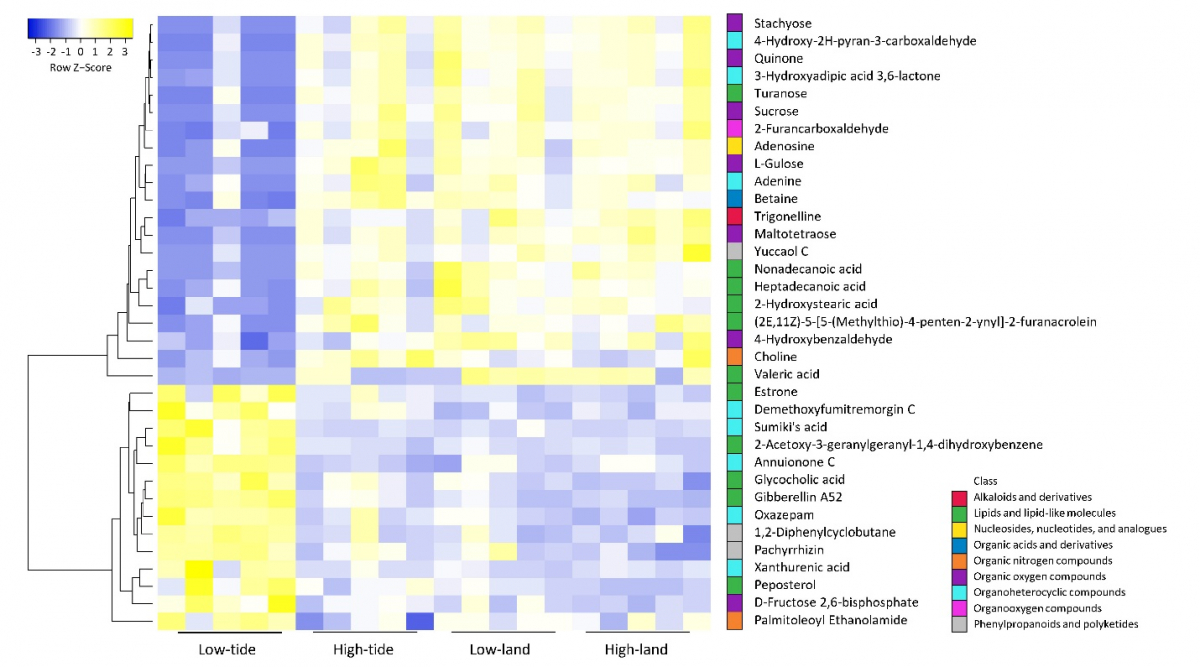

图5深圳内伶仃岛潮间带代谢组有机物组分的变化趋势

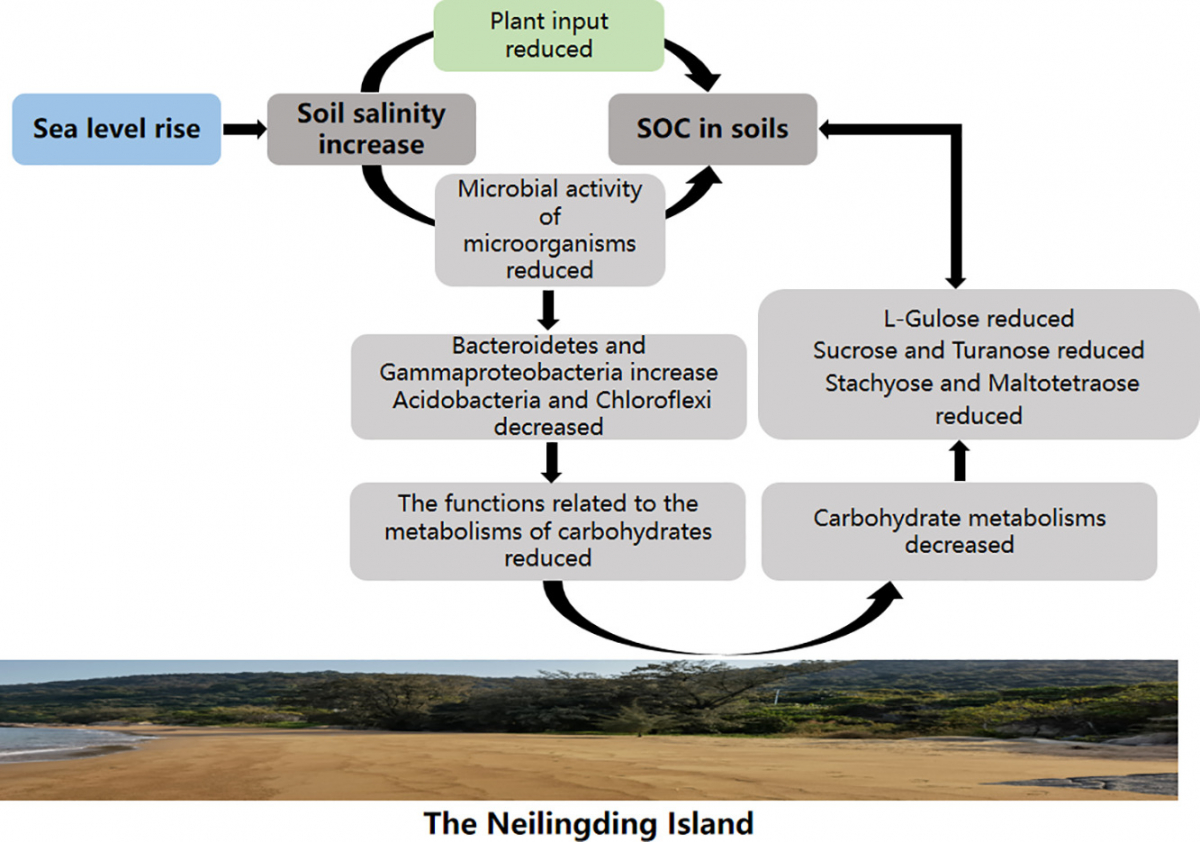

土壤代谢组结果显示,潮间带最低潮位(Low-tide)代谢组成分也与其他样点存在显著差异(图5),其中21种代谢有机物的含量显著下降,包括单糖(L-古洛糖)、双糖(蔗糖和松二糖)和低聚糖(水苏糖和麦芽四糖)等,证明未来海平面的上升将会通过改变土壤微生物群落结构而影响其参与碳循环功能的潜力,从而对微生物分解土壤有机碳产生负面的影响(图6)。

图6未来海平面上升对深圳内伶仃岛潮间带土壤微生物调控碳代谢的作用机制

本研究结果以“Negative impacts of sea-level rise on soil microbial involvement in carbon metabolisms”为题发表于环境科学期刊Science of The Total Environment(中科院环境科学与生态学大类二区Top期刊)研究结果可为科学预测未来气候变化对滨海小岛屿生态系统碳循环功能的生态风险,保护滨海地区生物多样性和土壤碳储量提供科学依据和数据支撑。中山大学生命科学学院张娟娟博士为第一作者,我院陈怀海副教授和中大生态学者余世孝教授为共同通讯作者,此外梁敏霞教授以及付琦、黄愉、樊宇轩等硕士研究生作为合作作者参与了该项目的工作。(全文链接:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2022.156087)

通讯员:陈怀海