中山大学第九届“生态与进化暑期学校”精彩课程回顾

7月31日至8月3日,由中山大学水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室、生态学院与生命科学学院联合主办的中山大学第九届“生态与进化暑期学校”学术讲座精彩纷呈。本次暑期学校邀请到了来自加拿大阿尔伯塔大学、中国农业科学院生物安全研究中心、农业基因组研究所(深圳)、中国科学院西双版纳热带植物园、南京地质古生物研究所、南京大学、南京农业大学、西南大学、中国海洋大学、中山大学等10余所高校和研究所的学者,围绕本期主题生态资源利用与绿色发展共开展了十余场精彩的报告,涵盖生物多样性形成与演化、生态系统修复与健康生态系统构建、生态资源利用与实践、生物防治等生态学前沿问题。

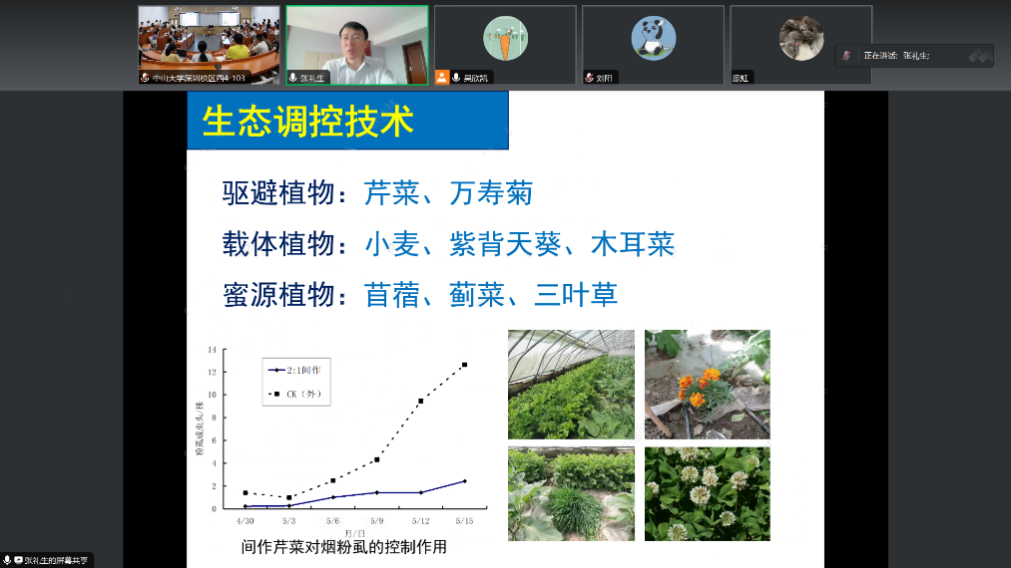

1. 中国农科院生物安全研究中心副主任张礼生研究员:我国天敌昆虫保护利用的科技创新与应用实践

张老师从《诗经》说起最早的生物防治,用颇具文学性而又富有节奏感的语言介绍了天敌昆虫的发现、扩繁、应用以及相关核心技术的更新,阐明了天敌昆虫的应用在农业和生物保护等方面的重要作用。

2. 中科院西双版纳热带植物园苏涛研究员:青藏高原植物多样性演化及其地球环境成因

苏老师以其团队在海拔高达数千米的青藏高原采样的纪录影像向同学们展示了他们平时的部分野外工作内容,借此介绍了青藏高原地形地势的特点与历史成因、植物多样性演化与相关的研究方法,点明青藏高原对亚洲乃至北半球现代植物多样性格局的重要贡献。

3. 中科院南京地质古生物研究所史恭乐研究员:植物宏演化

史老师首先点明了植物物种多样性之丰富及其在自然界中发挥的重要作用,以极大的时间跨度讲述了绿色植物起源、陆生植物、维管植物、被子植物的起源与演化等科学问题。

4. 南京农业大学韦中教授:根际免疫靶向提升原理与途径

韦老师为同学们讲解了土壤-植物根系-微生物之间的互作关系,并从特征解析、形成机制、调控途径三个方面介绍了其团队在研究根际微生态上的进展。

5. 加拿大阿尔伯塔大学教授,浙江农林大学客座教授Scott Chang:生物质碳在固碳减排和应对全球气候变化中的应用

Prof Chang由全球气候变化的影响、应对全球气候变化的方法引出生物质碳在减排中的重要作用,阐述了生物质碳对土壤性质、温室气体排放等的影响及其在应对全球气候变化方面的贡献,Prof Chang呼吁大家采取行动节能减排,多开发、多使用绿色资源。

6. 西南大学徐洛浩教授:鸟类染色体演化

徐老师从鸟类基因组特征入手,介绍了其在鸟类染色体演化方面的研究进展,包括首个家鸡完整染色体的组装、脊椎动物染色体演化历史的重建、微染色体的起源与演化等。

7. 中国农业科学院农业基因组研究所(深圳)周永峰研究员:作物群体遗传学

周老师详细地讲解了种群遗传学的常用参数、重要模型及其应用,进而阐述突变、自然选择与生物适应性的关系,最后介绍其团队在葡萄群体基因组学与全基因组设计育种方面的成果,理论结合实际应用,不仅加强了与会同学对理论的理解,还使同学们更深刻地意识到群体遗传学在进化研究中的重要性。

8. 中山大学张璐副教授:国家保护研究能力的差异及其对生物多样性保护的影响

张老师首先就科学研究对于保护的作用进行了介绍,而后通过对相关文章的统计结果剖析了不同国家保护能力的差异及其保护研究能力的变化情况,认为各国均需加强保护研究能力建设,高研究能力国家需增加保护研究数量,低研究能力国家需加强与其他国家的合作研究,并且改变合作模式。

9. 中山大学吴嘉宁副教授:蜜蜂口器摄食花冠内部粘性花蜜的行为策略与力学机制

吴老师团队研究发现,蜜蜂摄食不同浓度花蜜时会发生摄食方式的切换,通过模型的建立,吴老师发现这一现象与蜜蜂的口器结构参数、花蜜粘性、花蜜液面距离等有关,这一模型的建立可为相关仿生机械的设计提供参考。

10. 中山大学杨玉春副教授:微生物驱动的氮素循环过程与机制

杨老师为同学们介绍了与氮素循环过程相关的微生物类群及其参与碳素循环的生物学过程、新型厌氧化菌的代谢与环境适应机制,还使用生物信息学、系统发生学等方法探究了厌氧氨氧化菌的起源与演化。

11. 中国海洋大学董云伟教授:潮间带生物分布与适应

董老师从潮间带生物地理分布及其变化、潮间带生物对环境的生理适应、潮间带贝类分布模式的准确评估与预测三大方面系统地介绍了潮间带生物分布的变化过程及潮间带生物对环境变化的适应方式。

12. 南京大学习新强教授:寄生蜂的生活史多样性及物种共存机制

习老师首先给同学们介绍了寄生蜂的种类、生活史,而后以不同寄生蜂为对象剖析了影响寄生蜂共存的三大机制,提出了“生态位分化可能不是寄生蜂共存的必要条件”。

13. 中山大学Tien Ming Lee(李添明)教授:Exploring ways to engage Chinese city residents to adopt pro-environmental behaviors and low carbon lifestyles.

李老师首先列举了人类活动对自然环境的影响、环境友好行为的分类,而后通过数个统计结果剖析了增强我国居民环保意识的途径。

讲座之后,便迎来了的workshop环节,我院崔融丰副教授讲授了生物拉丁文,包括拉丁文发音、语法和生物学名和法规;张雄副教授和马亮副教授讲授了基于R语言的生态位模型构建,包括基于统计的物种分布模型与机理生态位模型;刘阳教授和杨立老师分享了生物监测技术和数据挖掘。

一个个高水平的讲座和精彩的workshop,一次次跨领域的交流与碰撞,老师们用详实的内容吸引着参与暑期学校的每一名学员,在加深同学们对领域发展认识、加强同学们实际应用能力的同时,也引发了热烈的讨论。同学们纷纷踊跃发言,老师们也对此进行了积极的回应和细致的解答,学员们满载而归。讲座与课程之后,学者们鼓励同学们夯实理论基础、增强学术交流,同时呼吁同行们加强学科间的交叉合作,凝心聚力,共同攻克生态学焦点问题,推动生态学科发展!