PLoS Biology | 封闭实验、缓解措施实验以及社会调查的证据对人与农田鸟类共存的启示

中山大学生态学院李添明教授与刘阳教授团队合作在国际生物学权威期刊PLoS Biology上发表题为“Insights into the coexistence of birds and humans in cropland through meta-analyses of bird exclosure studies, crop loss mitigation experiments, and social surveys”的研究论文,探讨在农田景观中,如何促进人与鸟类的和谐共存。该研究受遗传资源与进化国家重点实验室、国家海外高层次人才引进项目、广东省林业厅的资助。出站博士后黄程博士为第一作者。中山大学生命科学学院范朋飞教授、博士生周凯文、广州大学黄元骏先生为本论文共同作者。

研究背景

农业发展对于减少贫困和饥饿至关重要,然而,在世界自然保护联盟濒危物种红色名录(IUCN Redlist)已评估的13400种野生动植物中,接近三分之一的物种受到农业发展的威胁。

为缓解农业发展等对生物多样性保护的威胁,全球政府一同努力将15%的地球陆地面积划为了保护地,在保护地内人为活动受到严格的管控(Land sparing)。另一方面,在人与野生动植物共存的区域或情形下 (Land sharing),各国政府大力倡导和发展整合自然生物过程(如生物害虫控制和传粉)的可持续农业。这种农业模式有利于构建更具弹性的生态系统,具体的措施包括套种、保留林冠、增加农田周围灌丛等。

相比于传统农业,可持续农业需要更多的知识积累和政策支撑,比如,如何管理某种生物过程以有利于农作物生产、如何让生产者理解并且珍视生物带来的益处。因此,这些知识更需要科学验证,并在不同相关利益方(如生产者、基层管理者、科学家、政策制定者)之间迭代和更新,以适应特定的场景。

我们生活在一个知识爆炸的时代,尽管这些相关知识可能已经存在于不同的学科中,然而很少有研究基于社会-生态的证据来整合特定生态过程所涉及的全方位知识,这样的现状可能阻碍可持续农业的推广应用。

该研究针对农业景观中人与鸟类的共存,构建了四个全球尺度的数据集,利用数据荟萃分析方法(meta-analysis),系统探讨了如何促进人与农田鸟类的和谐共存。该研究为多利益相关方提供了基于实证数据的结果,为将鸟类保护和管理整合到可持续农业的大框架提供了参考。

地球上超过1000种的鸟类会取食农作物

鸟类生活在世界的各个角落,不仅仅是各种人迹罕至的荒野,也包括我们身边的森林、农田、建筑物,可以说鸟类与我们共享同一片土地。

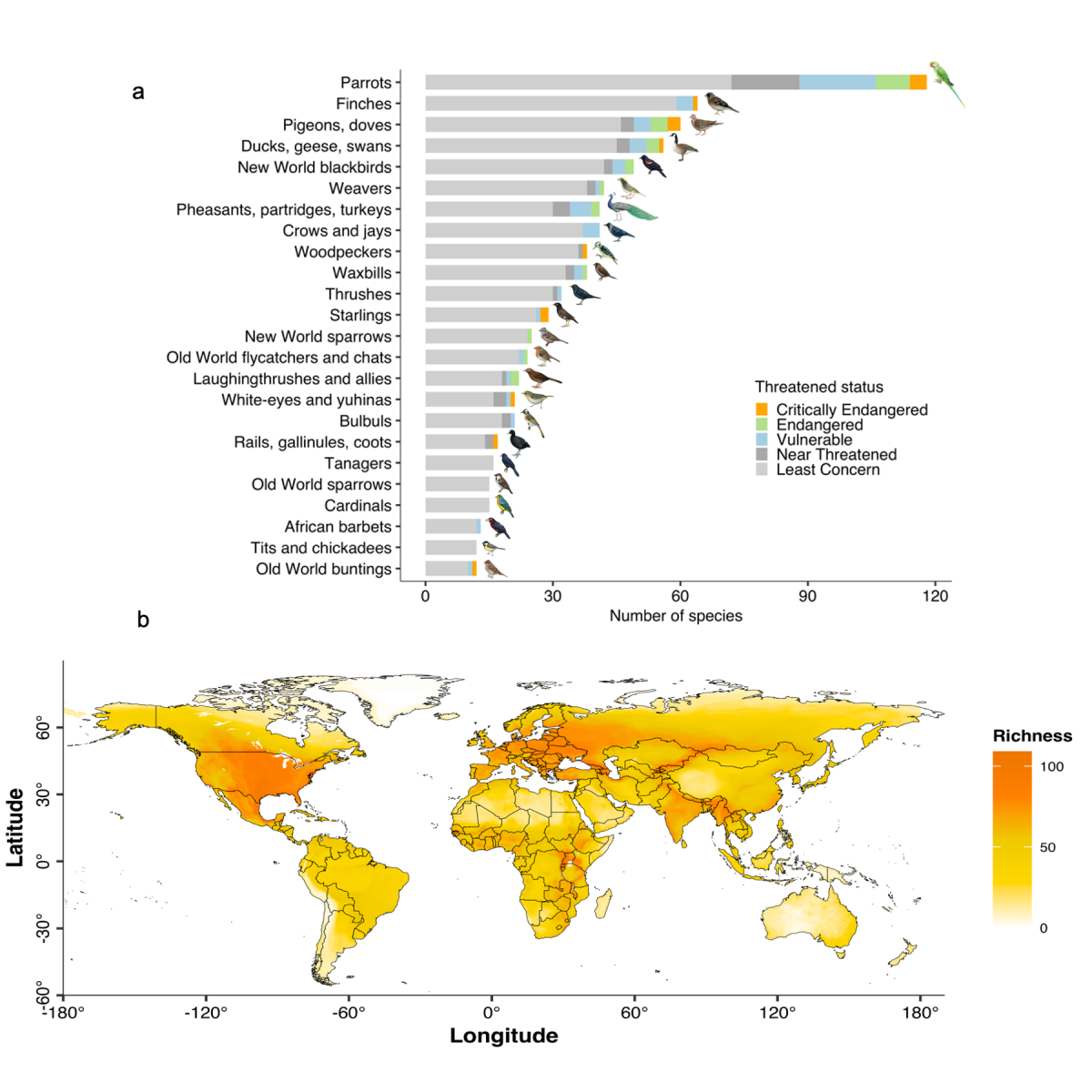

鸟类能够直接影响农作物产量,比如采食和粪便污染。根据全球尺度上最详细的鸟类生活史资料——“世界鸟类手册(the Handbook of the Birds of the World)”的报道,有1057种鸟类会采食农作物,主要包括鹦鹉科(Psittacidae)、雀科(Fringillidae)、鸠鸽科(Columbidae)、鸭科(Anatidae)和拟黄鹂科(Icteridae)。采食农作物的鸟类分布广泛,在欧洲、北美、东非、印度和东南亚的丰富度高于其他地区(图1)。

图1 采食农作物鸟类的物种数量。上方柱状图(a)展示了采食农作物鸟类的主要科(前25%)以及对应的受危物种数量;下方地图(b)展示了采食农作物鸟类丰富度。

鸟类实际上增加了木本作物产量

鸟类对农作物造成的直接损失可能会从社会层面掩盖其间接的生态系统服务价值,如控制农作物害虫和传播花粉。实际上,多数鸟类以无脊椎动物为食,其中包括以农作物为食的植食性节肢动物(如鳞翅目幼虫和蝽)和以植食性节肢动物为食的食肉节肢动物(如蜘蛛和蚂蚁)。研究显示:鸟类能够有效控制野生植物和几种农作物上的植食性节肢动物。尽管如此,至今仍很少有研究在全球尺度,基于实证数据证实鸟类对农作物的间接生态系统服务能够联级(cascading effect)影响到农作物的产量,这样的研究对于重新审视鸟类对人类或者可持续农业的意义至关重要。

该研究构建了目前全世界最大的封闭实验数据集,其中包括153个封闭控制实验。在实验中,鸟类能否接近农作物被罩网有目的地进行了控制,同时罩网网格能够允许更小体型的节肢动物的自由进入。这样的实验对照就能够评估鸟类对农作物产量的净效用。

通过整合分析发现,总体而言,鸟类能够增加木本作物的产量(比如咖啡、苹果、可可等)(图2)。

图2 鸟类对木本作物产量的影响。(a)鸟类对农作物产量的影响;(b)不同食物类型间差异;(c)在不同气候带之间的差异;(d)不同目标类群之间的差异。在所有的封闭实验中,鸟类都是最主要的研究类群,但在一些情形,不可避免地也排除了采食叶片上昆虫的蝙蝠(d)。图中正的效应值代表鸟类能够增加农作物产量,反之亦反。

相反,该研究发现鸟类常常给草本作物带来损失,如粮食作物(玉米、水稻、小麦等,图3)。在负面案例中,常常涉及鹤科(Gruidae)、鸭科(Anatidae)、拟黄鹂科(Icteridae)、椋鸟科(Sturnidae)、鸠鸽科(Columbidae)、鹦鹉科(Psittaculidae)、鸦科(Corvidae)。

图3 鸟类对草本作物产量的影响。(a)鸟类对农作物产量的影响;(b)不同食物类型间差异;(c)在不同气候带之间的差异;(d)不同目标类群之间的差异。在所有的封闭实验中,鸟类都是最主要的研究类群,但在一些情形,不可避免地也排除了采食叶片上昆虫的蝙蝠(d)。图中正的效应值代表鸟类能够增加农作物产量,反之亦反。

非致死性措施能够减少鸟类造成的农作物损失

基于以上结果,可以看出,减少鸟类造成的农作物损失对促进人与农田鸟类的和谐共存有至关重要的作用,尤其是针对草本作物。目前,一系列传统的、现代的措施被用于减少鸟类造成的损失,包括彩带/旗帜(tape、ribbon、flag)、惊吓模型、物理障碍、声音、驱鸟剂、鸟栖木、给筑巢区喷除草剂、改变播种方式等(图4)。然而,至今仍没有全球尺度的研究系统评估这些方法的成效。为了评估这些措施,该研究构建了包含114个缓解措施实验数据的数据集。

图4 非致死性减少鸟类造成农作物损失的措施成效。(a)应用于农作物全阶段措施的差异;(b)应用于农作物全阶段驱鸟剂的差异;(c)应用于农作物播种阶段措施的差异。实际应用案例在示意图d中呈现。图中正的效应值代表该措施能够减少鸟类造成的农作物损失,反之亦反

通过整合分析发现,非致死措施能够减少鸟类对农作物造成的损失。对于全阶段可用措施,彩带/旗帜、惊吓模型、罩网、声音、驱鸟剂都有一定的缓解作用。该研究对不同驱鸟剂的成效做了进一步分析,发现灭虫威methiocarb和4-氨基吡啶4-aminopyridine bait是有效的。然而,市场上最常见的驱鸟剂——氨基苯甲酸甲酯methyl anthranilate,基本上没有效果。在播种阶段使用的措施中,改变播种方式和秸秆掩盖比驱鸟剂蒽醌anthraquinone更有效(图4)。

鸟类保护管理中复杂的社会背景

实现人与农田鸟类的和谐共存并非易事,受多种复杂的社会因素影响。为此该研究整合了全球超过25000人的39个访问调查,以探究人们对农田鸟类的看法。统计结果显示,受访者对鸟类有正面态度的比例是负面态度的2倍(67% vs 29%),来自于低收入国家的人们对鸟类造成的损失更加敏感,对鸟类的非正面态度也较多(图5)。

在热带优先开展相关行动

整合前面的研究结果,不难想象,鸟类,一个为农作物提供生态系统服务价值的动物类群,经常被错误的或者不合适的捕杀(如枪击和缠绕的鸟网)。该研究提出了一个双赢的策略(win-win approach),也即全球相关部门(如农业和保护部门)应该通过培训生产者用更动物友好的方式(或非致死方式)去减少鸟类造成损失的契机,去宣传鸟类对全球木本作物产量的正面作用。

该研究甄别了在哪些区域应该优先开展相关缓解措施。这些优先区域具有以下两个特征:1)更多的农作物受益于鸟类的生态系统服务;2)更高的生物多样性保护价值,即受危鸟类种数与鸟类丰富度的整合指标更高。该研究发现这些优先区域(图例中右上方颜色所示)集中分布于非洲和亚洲的热带区域,包括印度、印度-缅甸区(Indo-Burma Asia)、环撒哈拉区(sub-Saharan)、东非、东亚等地(图6)。

图6需要优先开展促进人鸟和谐共存措施的区域。地图以三分位数分割、重叠的方式将整合保护价值指标与农作物受益指标相重叠。图例中右上方深绿颜色代表区域有更高的保护价值且更多的农作物能够受益于鸟类。

创新点

该研究从社会-生态视角,系统回答了人类与农田鸟类共存的四个关键科学问题:1)鸟类与农业潜在冲突的空间范围;2)鸟类是否能为农作物提供正向净效应;3)如果鸟类对农作物存在负面影响,如何以非致死性的方法减少鸟类造成的农作物损失;4)人们如何看待鸟类对农作物的价值以及对鸟类的态度。该研究结果为人类世下农田鸟类的保护和管理提供了重要启示,同时强调物种保护和管理需要双管齐下,从而实现人类发展和物种存续的双赢目标。

Huang C, Zhou K, Huang Y, Fan P, Liu Y, Lee TM (2023) Insights into the coexistence of birds and humans in cropland through meta- analyses of bird exclosure studies, crop loss mitigation experiments, and social surveys. PLoS Biology 21(7): e3002166.

https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3002166