杨宇晨副教授团队揭示外来红树物种拉关木响应低温胁迫的分子机制

拉关木 (Laguncularia racemosa) 是由美洲引入中国的外来红树物种,其在我国的生态地位存在一定的争议:既是红树林恢复造林的先锋物种,也是具有入侵风险的潜在入侵种。拉关木对环境胁迫较高的耐受性被认为是导致它快速传播的因素之一,因此解析其对极端环境的适应机制有助于我们了解拉关木的生物特征以及评估它的入侵潜力。

在本研究中,中山大学生态学院杨宇晨副教授团队与海南师范大学、岭南师范大学等团队合作,采集了福建莆田(NS)和海南三亚(SS)两个地点的成熟种子。培养数周后,对拉关木幼苗进行低温胁迫,分别在0℃下处理0(T1)、3(T2)、12小时(T3)以及处理12小时后室温恢复24小时(T4),并通过测定植物生理生化指标以及比较转录组分析探究拉关木耐低温胁迫的相关机制。

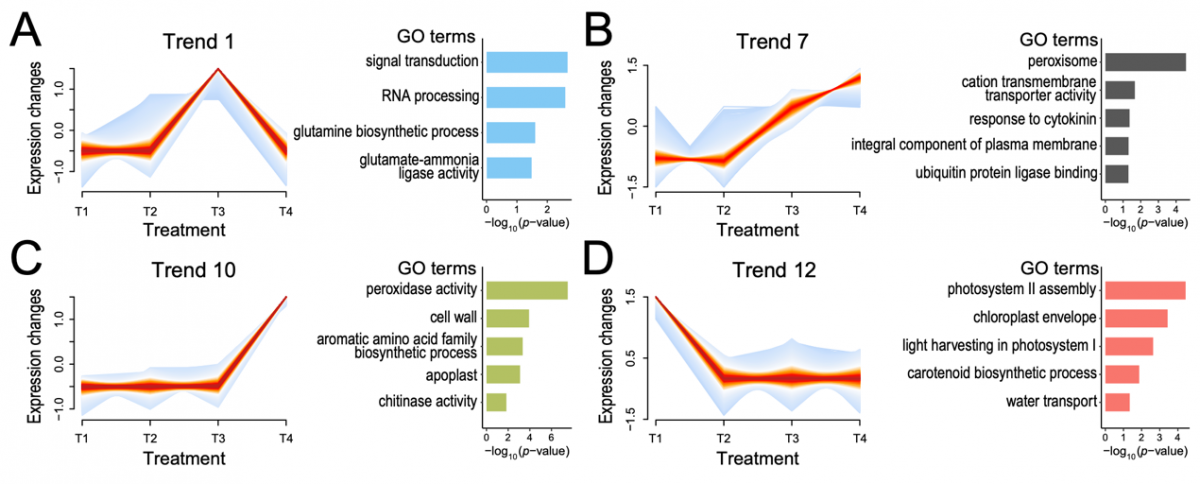

结果表明,与正常叶片相比,低温胁迫会严重影响拉关木植株的正常生理过程,如叶片脱水、叶绿素含量下降、细胞膜损伤等(图1)。转录组数据也显示,与光合作用相关的基因,如光系统Ⅱ的组装、光系统Ⅰ中的光捕获和类胡萝卜素生物合成过程,其表达水平在冷胁迫时显著受到抑制(图2D)。相应的,参与过氧化物酶体、质膜的组成成分和细胞分裂素反应等过程相关的基因表达随着冷胁迫处理时间增加而持续上调,以减轻冷胁迫所造成的氧化损伤(图2B)。随着温度恢复至室温,大部分生理指标可恢复到正常水平,说明拉关木具有较强的冷适应能力,而这种强的冷胁迫适应能力也是一把“双刃剑”:既能使得拉关木很好地适应当下剧烈波动的气候,增加其造林的成活率,同时,也会使得拉关木更易取代耐冷能力较差的本土红树物种,成为我国海岸潮间带生态系统中的入侵物种。

图1. 拉关木幼苗在不同低温胁迫下的形态特征和生理响应

A:叶片在0℃下处理0h (T1),3h (T2),12h (T3) 和12h后室温恢复24h (T4)的形态变化;B:在不同冷胁迫下叶绿素含量变化;C:在不同冷胁迫下叶绿素a/b比值的变化。

图2. 高纬度植株在不同胁迫条件下的基因富集趋势分析

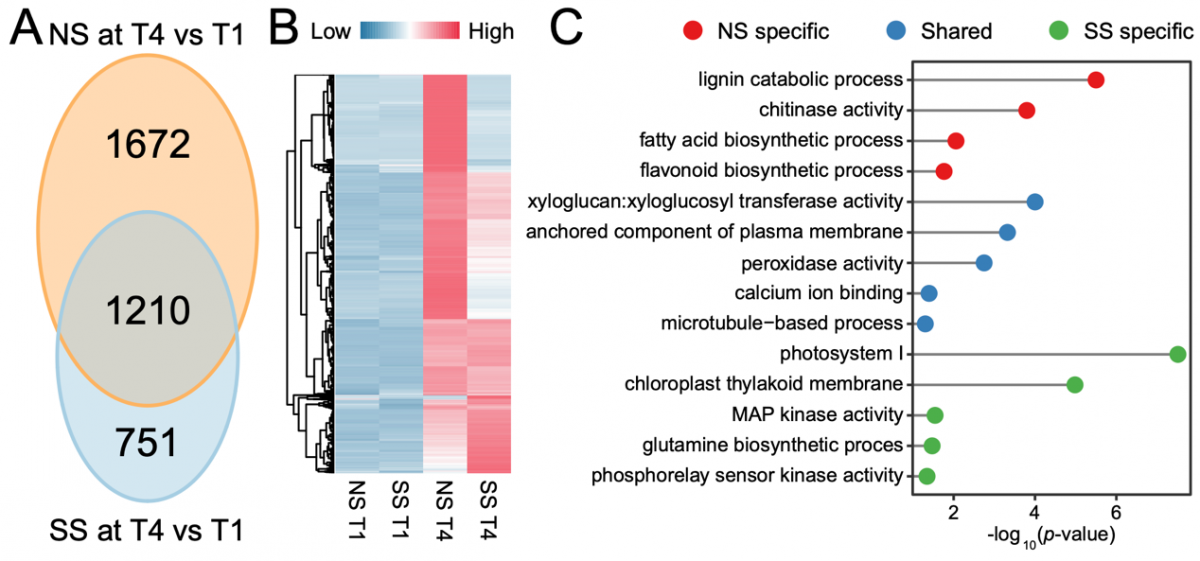

此外,我们发现,生长于不同纬度的拉关木植株具有不同的冷胁迫适应能力(图1和3)。相较于低纬度地区(SS)幼苗,低温处理对高纬度地区(NS)幼苗所造成的影响更小,且在恢复24小时后,高纬度地区幼苗的恢复状况更为良好,如高低纬度地区幼苗的叶绿素a/b比值在胁迫后基本恢复正常水平,但低纬度植株的叶绿素a/b比值则显著偏离了正常值(图1C)。而高低纬度幼苗间的转录调控水平也存在着明显的差异(图3)。这些结果说明高纬度地区生长的个体可能已经获得了比低纬度地区更好的抗冷害能力,这也表明了长期的基因型与环境间的相互作用在增强红树林植物适应方面的重要性。

图3. 恢复24 h后,高 (NS) 低 (SS) 纬度幼苗之间表达上调差异基因比较分析

A:表达上调差异基因韦恩图;B:表达上调差异基因热图;C:T4处理下高低纬度幼苗表达上调差异基因对应的富集通路。

本研究从生理和分子水平探究了拉关木对低温胁迫的适应性机制,拓宽了我们对拉关木的生物学特性和表型可塑性的认识,为评价拉关木生态功能和入侵潜力提供了新的线索。研究结果以 “Unraveling molecular mechanisms underlying low-temperature adaptation in Laguncularia racemosa” 为题发表在植物学期刊Plant Physiology and Biochemistry(JCR: 5.437/Q1)。我院22级研究生刘玉琪为本论文的共同第一作者,我院杨宇晨副教授为共同通讯作者,海南师范大学和岭南师范大学为合作单位。

全文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0981942823002589?via%3Dihub