Journal of Ecology |马子龙副教授在树种多样性与森林地下过程关系取得进展

在森林生态系统中,针对树种多样性与生态系统功能关系的研究目前主要集中在森林的地上部分,我们对于天然林树种多样性如何影响森林生态系统地下过程所知甚少。细根是植物获取水分和养分的重要器官,而植物群落中不同物种根系之间的相互作用可能导致根系的结构和动态发生改变。因此,植物群落地下根系间的相互作用是探究多样性与生态系统地下过程关系的重要方面。鉴于细根较高的可塑性(morphological plasticity),以往通过破坏性取样且针对细根生物量的研究可能无法精准地在原位捕捉到树种多样性对根系形态(根长,直径等)的影响及其对整个森林净初级生产力的重要意义。

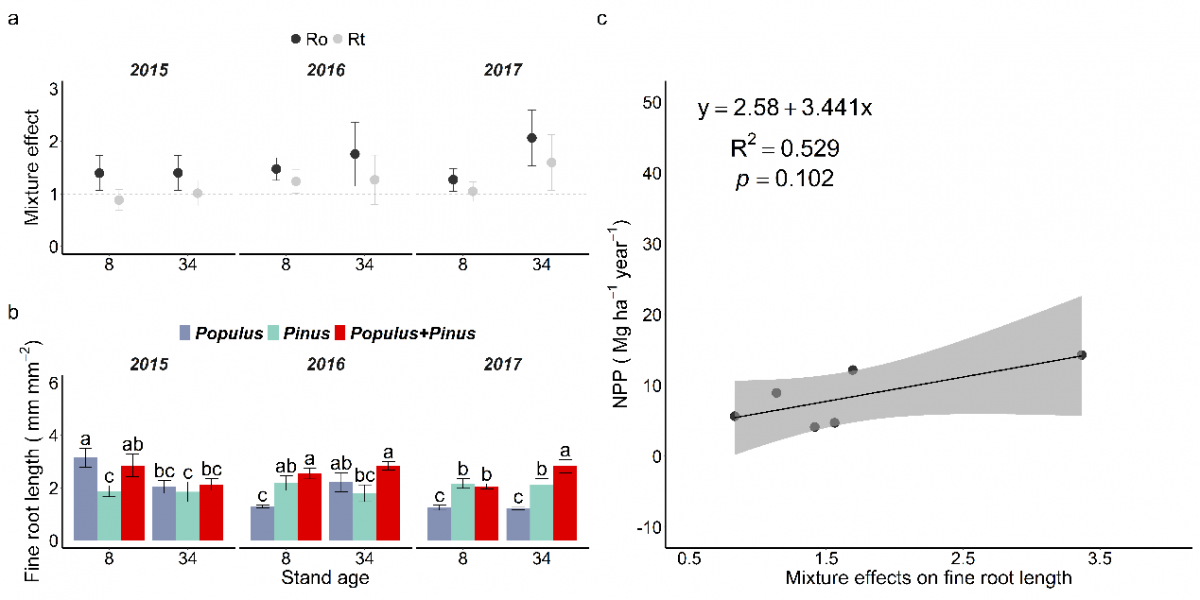

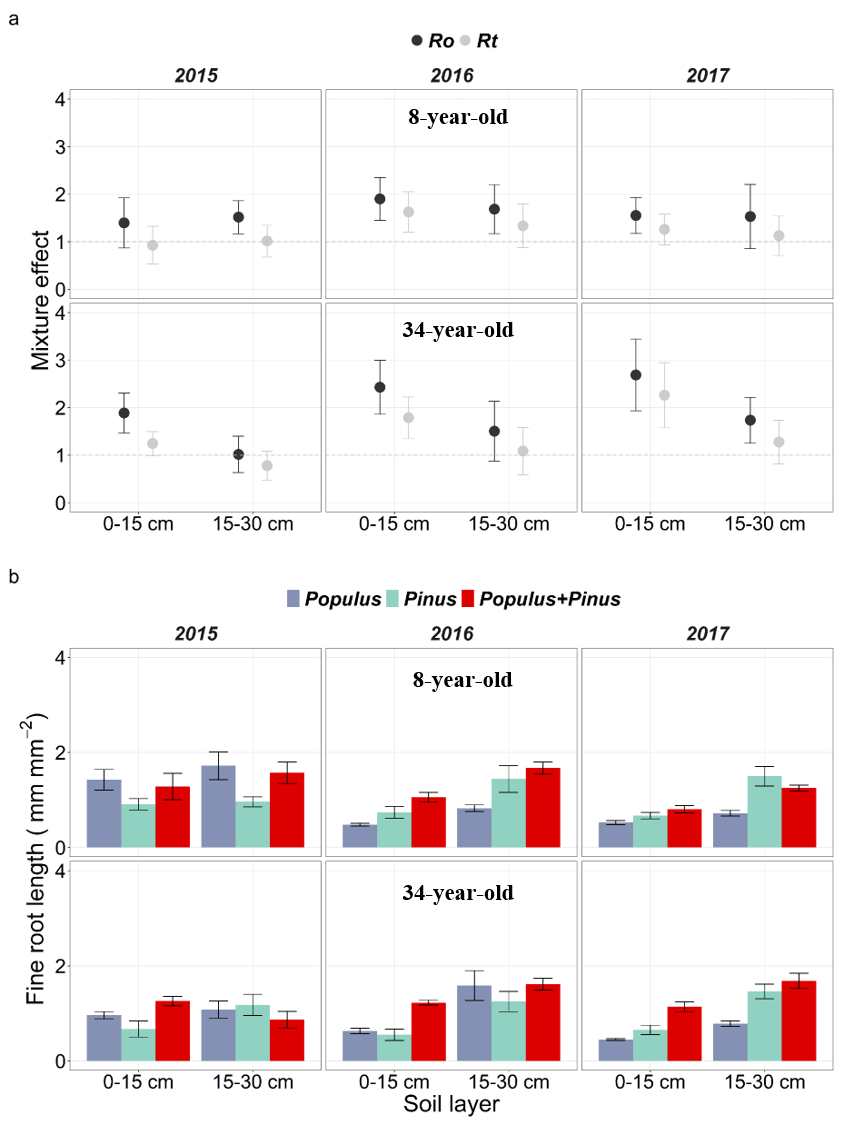

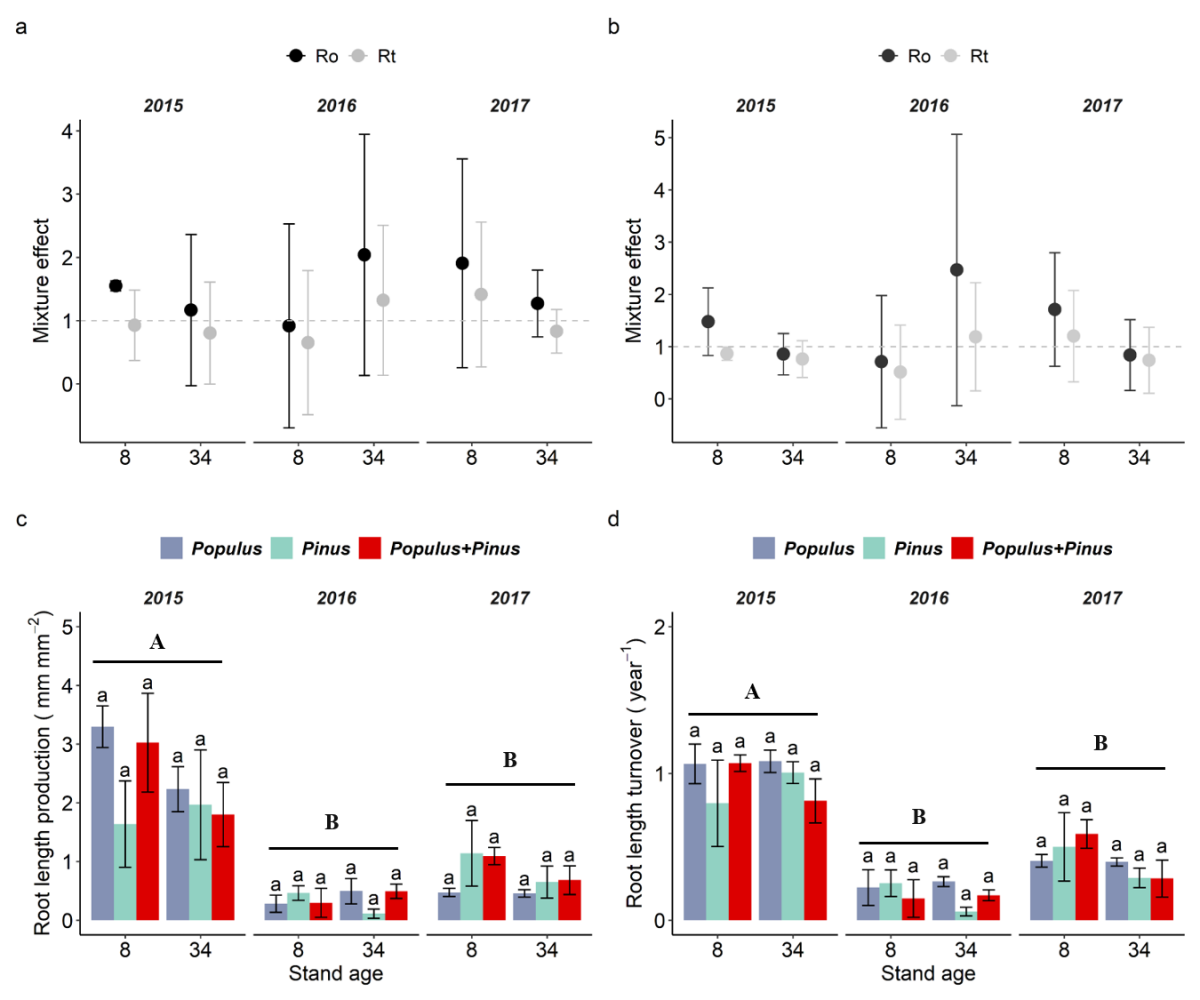

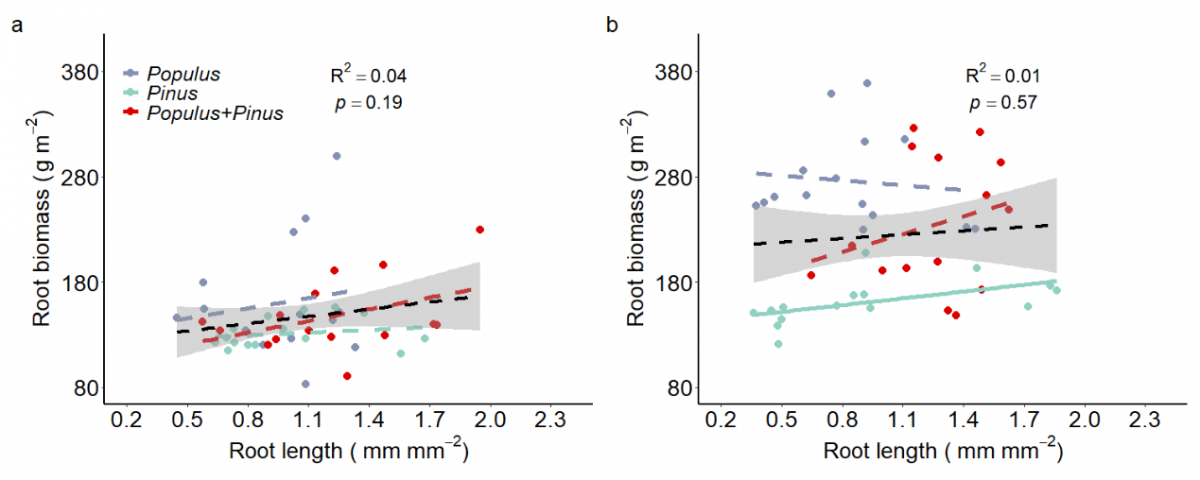

中山大学生态学院马子龙副教授团队(GROOT团队)利用微根管技术(minirhizotron techniques)对加拿大北方天然林地下根系生长进行了为期三年的野外观测实验(图1)。研究发现,混交林的实际平均细根长度显著高于以单一树种为优势种的纯林所产生的预期值(图1),并且这种混合效应(mixture effect)会随着林龄的增加而增强(尤其是第三年)。此外,树种多样性对根长的混合效应与森林净初级生产力呈现正相关关系(图2),表明混交林通过增加细根长度以提高对土壤水分和养分的吸收,从而支撑混交林较高的生产力。在土壤垂直方向上,多样性对细根长度的混合效应随土层深度的增加而降低(图3),表明植物优先考虑调整细根形态,以最大限度地提高其在富营养层的养分吸收。相比之下,深层土壤中细根生物量的混合效应较高,表明在养分相对贫瘠的深层土壤中,植物对养分贮藏的需求更大。然而,在该研究中,树种多样性对细根的生产力和周转并没有表现出明显的混合效应(图4),这可能是因为相较于增加细根生产力和周转(高成本),混交林更倾向于通过延长细根寿命(低成本)来巩固已有的细根长度从而维持其养分获取能力。最后,在整个样地水平上,细根长度与细根生物量之间并没有表现出较强的相关性(图5),表明两者可能分别表征根系的不同功能。细根生物量主要表征资源储存能力,而细根长度主要表征资源获取能力。此外,细根长度与细根生物量的弱相关性也可能归因于采样和分析方法的差异。与土芯法(生物量采集)相比,微根管更容易捕获低阶的吸收根。

该研究结果从地下视角为森林生物多样性与生态系统功能关系提供了新的科学认知,并强调未来多样性与地下生态系统功能关系的研究要更多地关注除了细根生物量以外的根系性状对植物多样性的响应规律。研究结果以“Species mixtures increase fine root length to support greater stand productivity in a natural boreal forest”为题发表在生态学权威期刊Journal of Ecology上。我院博士生黄晨燕为该论文的第一作者,马子龙副教授为通讯作者。加拿大阿尔伯塔大学和湖首大学为合作单位。该研究受到国家自然科学基金青年项目和Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada等项目的资助。(全文链接:)https://doi.org/10.1111/1365-2745.14087

图1 微根管拍摄到的北方天然林地下根系图片(白色为真菌菌丝)

图2 根长的混合效应及其与森林净初级生产力的关系

图3 根长混合效应随着林龄、采样年份和土壤深度的变化规律

图4 根长生产力和周转的混合效应随林龄和采样年份的变化规律

图5细根生物量与细根长度的相关性(a:8年生林分;b:34年生林分)

【作者简介】

网页:https://eco.sysu.edu.cn/teacher/283

邮箱:mazlong@mail.sysu.edu.cn

马子龙,中山大学生态学院副教授,博士生导师。GROOT团队的研究领域为探究气候变化、生物多样性流失以及用地类型改变对陆地生态系统碳循环关键过程(库和通量)的影响及相关机理,尤其关注生态系统地下过程(包括但不限于根系动态,根系微生物互作,土壤碳稳定性等)。研究手段包括控制实验、观测数据整合以及模型模拟;研究对象涵盖了森林、草地和农田生态系统。

通讯员:马子龙,黄晨燕