我院刘胜杰副教授在氮沉降对土壤食物网的影响和大尺度白蚁分布格局取得研究进展

我院刘胜杰副教授近日在生态学和昆虫学领域期刊《Global Ecology and Conservation》和《Insect Conservation and Diversity》发表题为“Nitrogen addition enhances the bottom-up effects in the detrital food web”和“Canopy nitrogen addition affects ground-dwelling spider assemblages and trophic position”的研究论文。我院刘胜杰副教授为第一作者,河南大学傅声雷教授为通讯作者。(全文链接:https://doi.org/10.1016/j.gecco.2022.e02299;https://doi.org/10.1111/icad.12610)

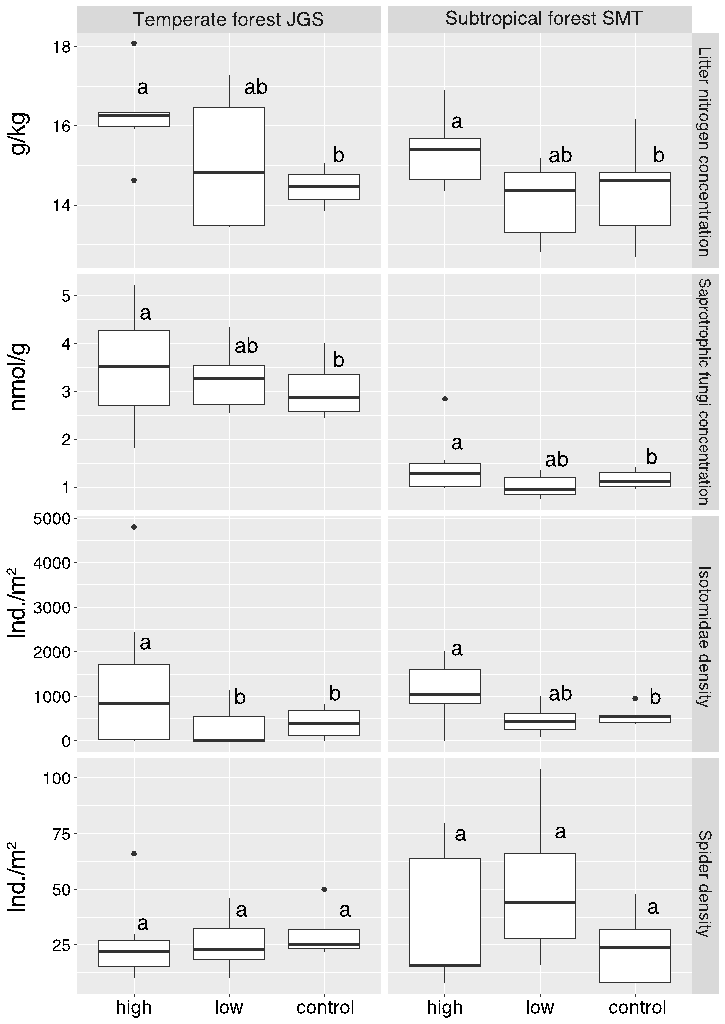

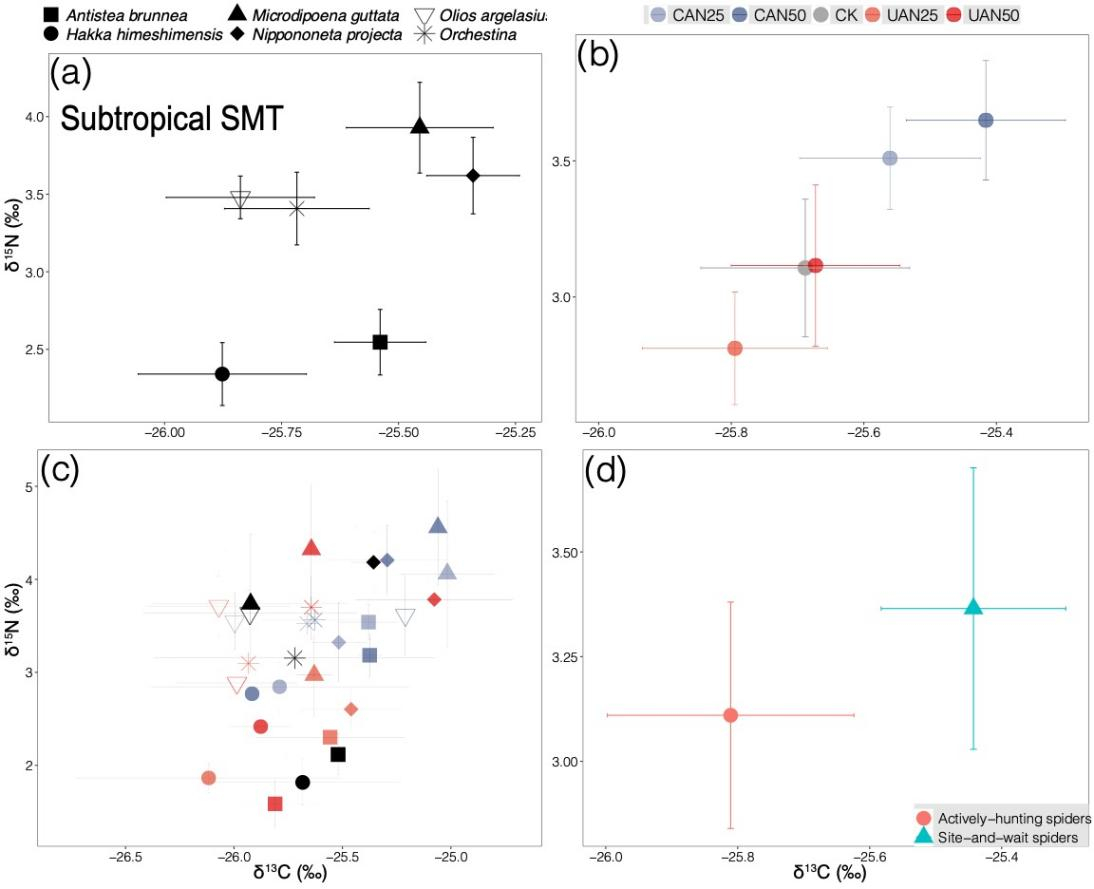

生态系统对大气氮沉降的响应与适应是全球关注的重要科学问题,前期研究样地在国内首个“林冠模拟氮沉降”野外控制实验平台,调查亚热带和温带森林土壤食物网中蜘蛛种群结构和营养级结构、弹尾目种群动态、土壤真菌生物量和凋落物养分含量,进而根据这些测量数据在食物网水平上分析上行效应对氮沉降的响应格局和机制。

主要研究结果为:氮素作为外来营养源输入到凋落物层生态系统中,使凋落物的碳氮比例升高,从而导致腐生真菌生物量(Saprotrophic fungi)的增加,然后进一步影响到上层食物链中的弹尾目(Collembola)种群数量,尤其是等跳科数量(Isotomidae)。由于弹尾目是蜘蛛的主要食物来源,弹尾目种群数量的升高引起了蜘蛛密度的相应增加。上述结果表明,氮沉降中的氮素导致了凋落物层生态系统中明显的上行效应(Bottom up effect),其向上传递的食物链为:凋落物养分—腐生真菌—弹尾目—蜘蛛。

在亚热带森林中,林冠氮沉降处理增加了等待型蜘蛛(sit-and-wait spiders)的多样性和游猎型蜘蛛(actively-hunting spider)的密度,但是在温带森林中,不同的氮沉降处理对蜘蛛的密度和多样性没有显著影响。对于蜘蛛的营养级结构而言,林冠氮沉降处理都显著的提高了两种森林类型中蜘蛛δ15N同位素特征(δ15N isotopic signatures)。林下氮沉降处理没有对蜘蛛群落结构和营养级特征产生显著影响。我们的研究表明氮沉降对地表蜘蛛群落的影响依赖于氮添加途径。此外,林冠氮沉降是理解大气氮沉降对森林生态系统土壤节肢动物影响的更现实的方法。

美国天普大学的助理教授Jocelyn E. Behm,中国科学院华南植物园的张伟副研究员,中国科学院西双版纳热带植物园的夏尚文副研究员和杨效东研究员参与了该研究论文,同时该研究得到了国家自然科学基金(41977057、31500444、U1904204)、中国科学院青年创新促进会项目(2019387)、云南省优秀青年项目(202001AW070014)。

我院刘胜杰副教授近日在综合性期刊《iScience》发表题为“Understanding global and regional patterns of termite diversity and regional functional traits”的研究论文。我院刘胜杰副教授为第一作者,中国科学院西双版纳植物园的夏尚文副研究员为共同第一作者,中国科学院西双版纳植物园的研究员杨效东和Alice C. Hughes为通讯作者(全文链接https://doi.org/10.1016/j.isci.2022.105538)

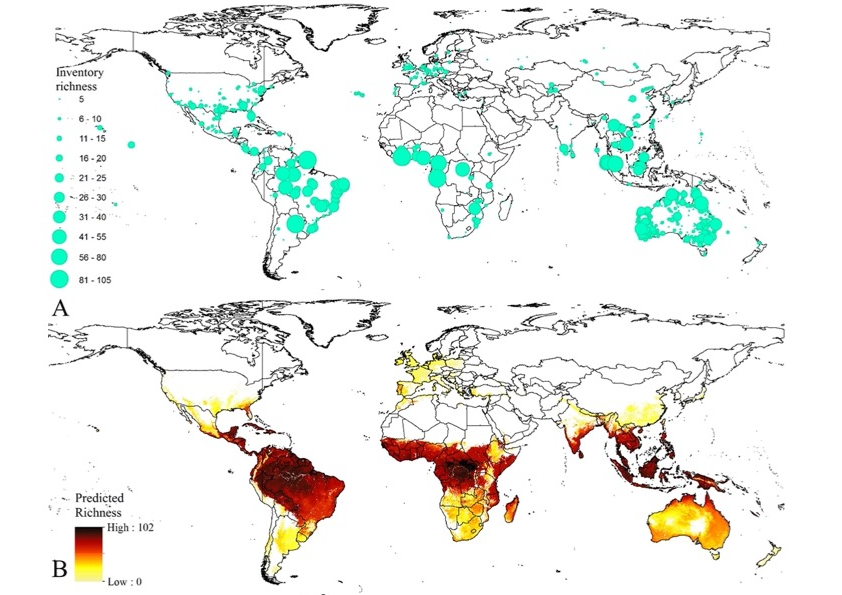

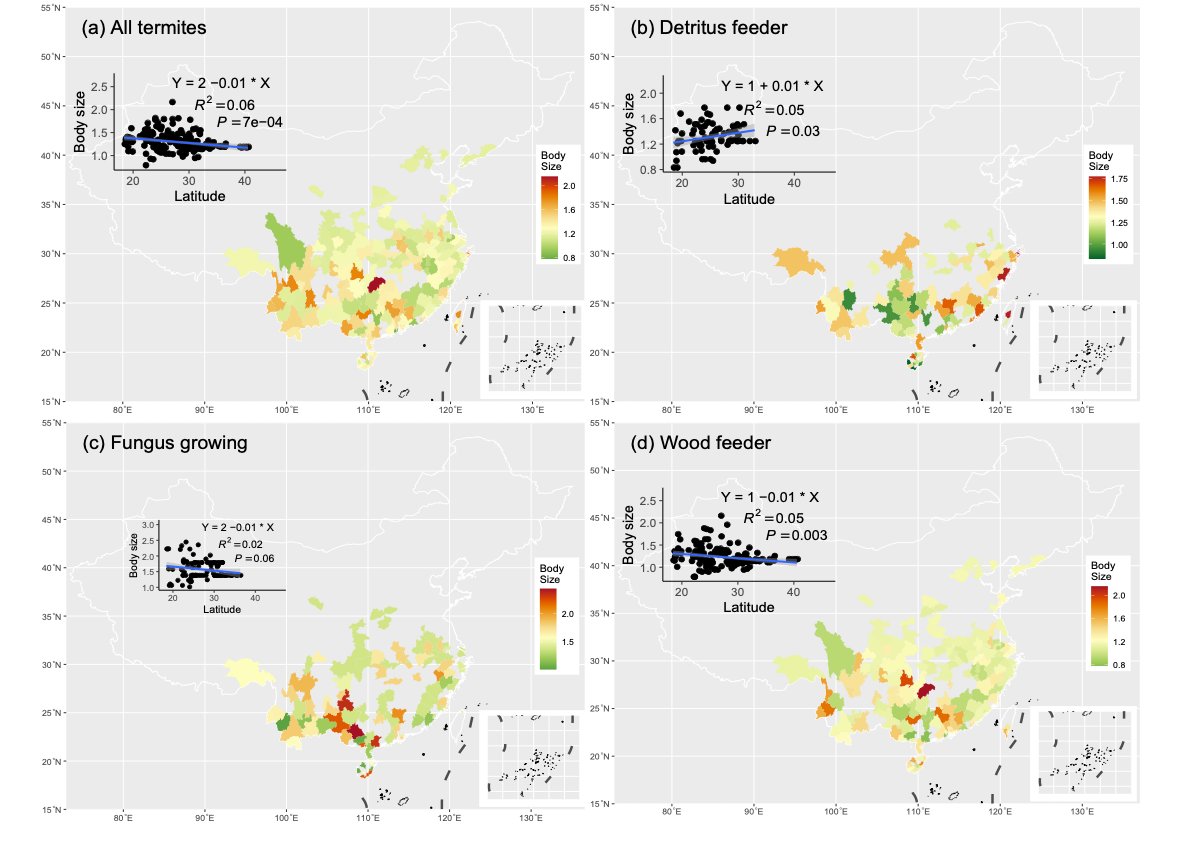

前期研究对大尺度生物多样性和功能性状格局的理解主要基于植物,而关于土壤节肢动物的信息相对较少。我们搜集整理已发表文献书籍中的白蚁数据,探究白蚁多样性在全球的分布以及中国各地的形态特征和多样性。

主要研究结果为:绘制了全球白蚁多样性分布格局的高分辨率图像。在全球和区域分析中,白蚁物种多样性在热带位置达到顶峰,并随着纬度增加而降低。白蚁丰富度最高地区在非洲中部,10公里范围内白蚁丰富度约为105种。最低温度是引起白蚁纬度梯度格局的主要因素。随后在中国区域内,我们根据白蚁的食性特点,将其分为不同的食性类群,培菌白蚁(fungus growing termite)的多样性表现出维度格局,而木食性白蚁(wood feeders)和凋落食性白蚁(detritus feeders)的维度格局的趋势并不明显。白蚁功能形状的结果表明,白蚁的体型和足长随着纬度梯度的增加而变小。平均而言,热带地区的白蚁种类体型更大,但是,凋落物食性白蚁的功能形状呈现了相反的变化趋势。关于调控因素的分析发现,净初级生产力和温度是控制白蚁丰富度变化的最重要驱动因子,而明确的与最低温度相关的生态生理阈值限制了某些地区的物种分布。温度和土壤理化性质是驱动白蚁功能性状地理分布的关键因素。

我院巫东豪博士,美国天普大学的助理教授Jocelyn E. Behm,中国科学院西双版纳热带植物园的文平副研究员、袁浩参与了该研究论文,同时该研究得到了国家自然科学基金(41977057、31500444、U1904204)、中国科学院青年创新促进会项目(2019387)、云南省优秀青年项目(202001AW070014)。