储诚进教授MAPPING团队在性状-适合度关系研究中取得进展

植物功能性状是指任何在个体水平上可测量的形态的、生理的、物候的可遗传特征,决定着植物体的适合度及其组分(如存活、生长与繁殖)。该假设是基于性状的植物生态学研究的基石,然而许多研究发现植物功能性状与其存活和生长关系都较弱甚至没有关系。性状对个体存活和生长解释很低的一个重要的原因就是性状-存活/生长关系是随环境变化而变化,而当前多数研究都没有考虑性状×环境的交互效应。基于此,我们前期研究发现在广东省肇庆市黑石顶自然保护区一个50公顷森林样地中性状×环境交互作用对树木存活和生长的影响(Li et al. 2021 New Phytologist)。尽管该研究发现了许多显著的性状×环境交互效应,但其对树木的存活和生长的解释仍然较小。这可能是因为:1. 在野外有许多其它影响树木存活和生长但与植物对该环境适应性无关的因素,如某物种在某环境中没有分布可能是因为竞争排除、扩散限制等而非具有这种性状的物种不适应这种环境;2.研究的局域群落(50公顷森林样地)环境梯度范围较小;3. 研究没有测量对植物生长和存活更为直接相关的一些硬性状(hard trait),如反映植物对光/水环境的适应性的光合性状与水力性状。

近日,我们在Ecology上发表了题为“Exploring trait-performance relationships of tree seedlings along experimentally manipulated light and water gradients”的研究论文,通过在温室进行的种植控制实验对上述问题进行了深入地探讨。

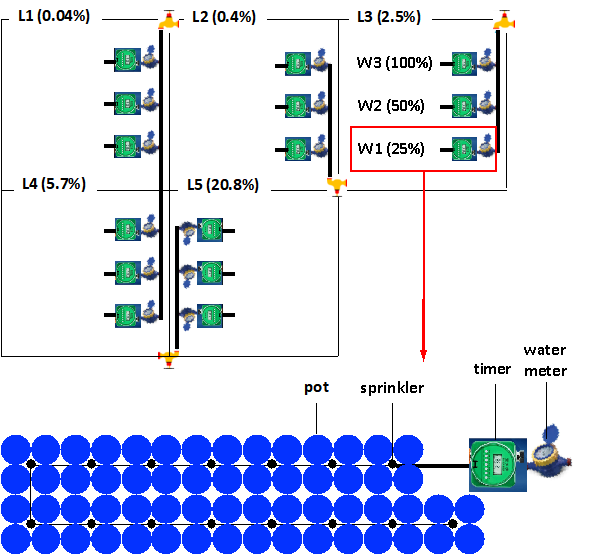

本研究在广东省肇庆市黑石顶自然保护区温室中设置5个透光率水平(包含50公顷森林样地中林下层透光率的变化范围)和3个降水水平(年降水量的100%, 50% 和 25%)的处理,每个处理下种植6个物种幼苗,每个物种10个个体,共计900株幼苗 (图1)。此后每2个月监测幼苗的存活与生长情况,并在1年后测量所有存活个体的常规性状(叶片大小、叶片干物质含量、比叶面积、叶片厚度、叶气孔大小、叶气孔密度、比茎密度和比根长度)、光合性状(最大光合速率、光饱和点、光补偿点与暗呼吸)与水力性状(叶片膨压丧失点水势、木质部导水率和水分利用效率)。结果发现:

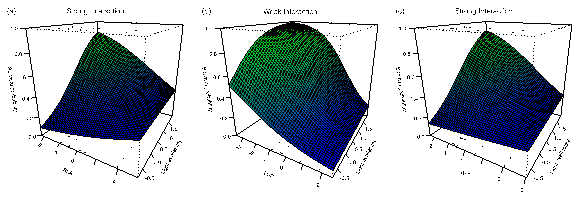

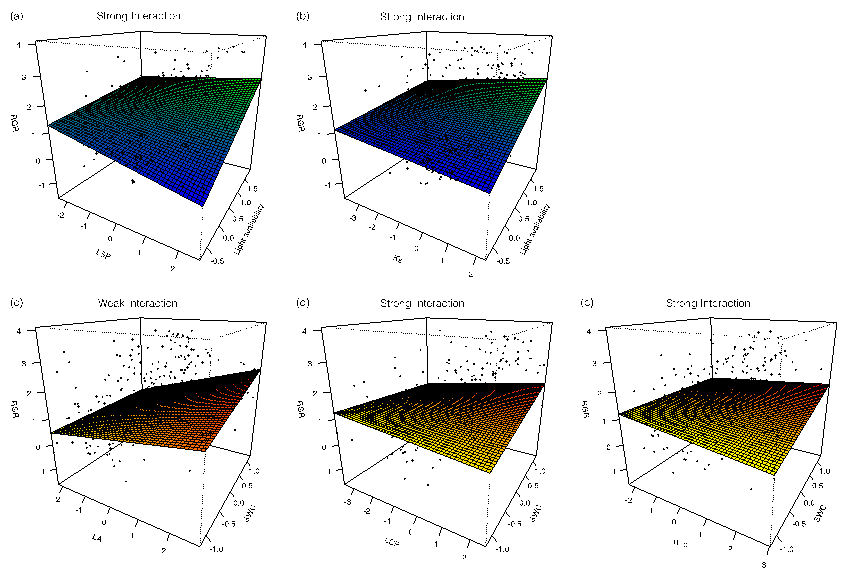

1. 多数性状-存活关系(图2)以及性状-生长关系(图3)都依赖于幼苗所处的环境,这种性状-存活/生长的关系的强度(弱性状×环境交互效应,如图2b和3c)甚至方向(强性状×环境交互效应,图2c、3a和3e等)都可能随透光率与降水梯度的变化而变化,因此研究性状-适合度的关系不考虑环境背景是没有意义的。

2. 我们不仅如预期检验出了光合性状×光环境的交互效应(图2b和3a)以及水力性状×水环境的交互效应(图3e),也检验出了光合性状×水环境的交互效应(图3d)以及水力性状×光环境的交互效应(图2c和3b)。该研究结果可能是因为光合作用与蒸腾作用的耦合过程,从而导致一个性状可能参与多个过程以及多个性状共同决定一个功能的情况,这极大地增加了性状-适合度关系的研究难度。

3. 在生长模型中,性状×环境的交互效应在个体水平上被检验出的概率高于物种水平,但是个体水平的性状却没有明显提高模型的解释度。此外,硬性状(光合与水力性状)也没有比软性状(常规性状)更好地预测树木幼苗的存活与生长。我们认为这种与预期相反的结果可能是因为个体水平的性状以及硬性状有更大的测量误差,这种测量误差会低估性状-适合度关系的强度,从而抵消了考虑它们带来的潜在优势(个体水平性状因考虑种内性状变异应优于物种平均性状,硬性状因直接反映与存活/生长相关的生理过程而优于软性状)。

本研究再度强调了在性状-适合度关系的研究中考虑性状×环境交互效应的必要性,并尽量控制性状的测量误差(如个体水平上的重复测量以及选择合适稳健的性状测量方法,不以牺牲测量精确度为代价来增加研究的体量),提高对性状-适合度关系估计的准确性,从而更加有效地预测森林群落的动态变化及其对环境变化的响应。我院李远智副教授为该研究论文的第一作者,储诚进教授为通讯作者。该研究受到国家自然科学基金项目与中国博士后科学基金项目的资助。

论文链接: https://doi.org/10.1002/ecy.3703

通信员: 李远智

图1 实验设计图(5个透光率水平与3个降水水平)。

图2 部分性状与透光率对树木幼苗存活的影响,性状与土壤含水量无显著的交互效应。

图3 部分性状与透光率(a and b)/土壤含水量(SWC; c, d and e)对树木幼苗存生长的影响。