生态学院“粤港澳大湾区河口及海湾湿地动物重点资源调查”项目获得广东省科技基础条件建设立项

日前,广东省科技厅公布了2021-2022年度“科技基础条件建设领域”重点专项的评审结果。由生态学院刘阳教授主持,张雄副教授、崔融丰副教授、马嘉欣副教授、张履冰助理教授等作为项目组主要成员共同参与的“粤港澳大湾区河口及海湾湿地动物重点资源调查”项目获得资助,项目已于2022年1月启动。

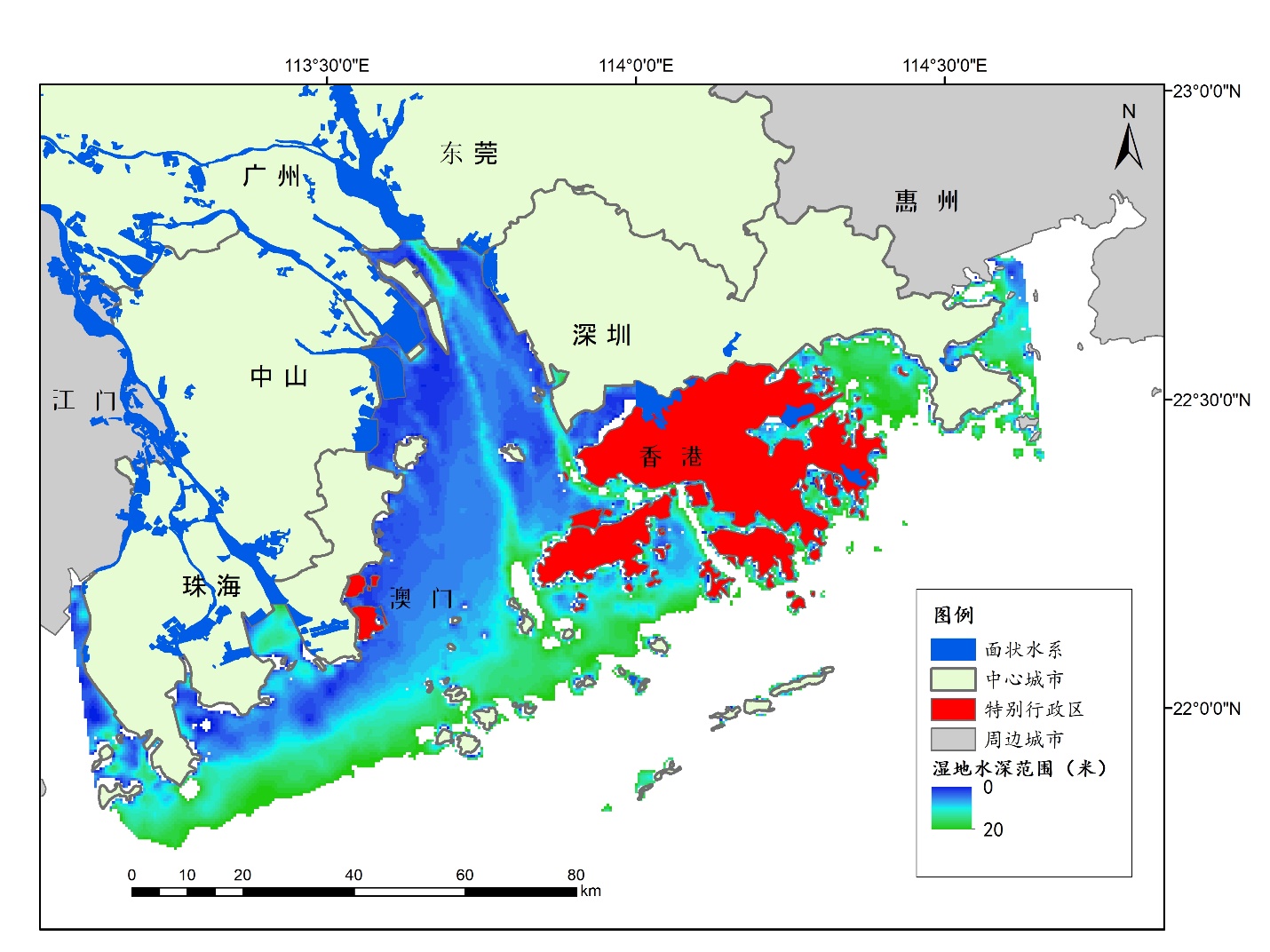

粤港澳大湾区河口及海湾湿地指的是由珠江口的五座城市(广州、中山、珠海、东莞、深圳)以及两个特别行政区(澳门和香港)所管辖的河口及海湾湿地(包括潮间带滩涂、红树林、岩礁群、珊瑚礁、人工湿地等)受水位调节和影响的生境类型。大湾区河海湿地生态系统类型多样,且具有较高的生产力,因此蕴藏着丰富的生物资源(包括一些珍稀濒危物种),是广东省生物多样性保护的优先区之一。据不完全统计,这里曾记录到中华白海豚(Sousa chinensis)、布氏鲸(Balaenoptera edeni)、黑脸琵鹭(Platalea minor)、卷羽鹈鹕(Pelecanus crispus)、黄嘴白鹭(Egretta eulophotes)、绿海龟(Caretta mydas)和黄唇鱼(Bahaba taipingensis)等7种国家一级保护动物;还有包括欧亚水獭(Lutra lutra)、库氏海马(Hippocampus kuda)、白琵鹭(Platalea leucorodia)、中华鲎(Tachypleus tridentatus)和鹿角珊瑚(Acropora austera)等60余种国家二级保护动物。

图1.研究区域示意图

大湾区河海湿地长期以来面临着高强度、多类型的人类活动干扰,这给生物多样性保护提出了严峻挑战。高强度和高密度的渔业生产活动、污染、航运、海岸带开发等一系列人为干扰,致使大湾区自90年代起一直面临渔业资源衰退、物种入侵、水体富营养化、生物多样性降低、生态系统服务水平降低等十分棘手的问题。在这段时期内,该区域淡水生态系统的顶级捕食者数量锐减,例如亚洲小爪水獭(Aonyx cinerea)和江獭(Lutrogale perspicillata)已无近期记录,欧亚水獭分布区仅呈零星分散的点状。进一步证明大湾区生态系统结构正在经历变化,保护生物多样性、维持生态系统功能的需求愈加迫切。

然而,大湾区湿地在生物多样性保护方面依然面临许多难题。其中,很关键的一个问题是我们对大湾区河海湿地生态系统中的动物资源本底缺乏系统性了解,尚未建立完善的动物数据资料库。若要完成这一工作,需要建立标准化的调查方法,对区域内的动物重点资源开展调查。为此,项目团队选择大湾区有代表性的滨海湿地及近海典型生态系统(红树林、珊瑚群落、河口及滩涂湿地)开展为期两年的动物资源普查。通过搜集历史资料和模型预测,识别出重点调查的关键物种和它们的潜在分布区。本项目的亮点在于:将传统调查方法(样线法)与近年来新兴的技术方法(如:本地生态学知识、公民科学、eDNA、种群遗传学及基因组学、GoPro水下定点摄像)相结合,进行物种分布和种群规模的调查和采样。基于调查结果,运用生态学模型(如物种分布模型、种群多度模型和种群动态模型)和种群遗传学算法,预测各物种的空间分布和种群动态。最后,编制出大湾区河海湿地动物名录(包括物种图鉴和物种地理分布图),并专门介绍珍稀保护动物(包括致危因素和保护对策)和入侵动物现状。同时本项目还将创建一套开展大湾区河海湿地动物资源调查的技术规范。本项目将揭示粤港澳大湾区海湿地的生物多样性分布格局,并为保护地规划提供科学依据。

自成立以来,生态学院主动融入国家生态文明建设的重大需求,将遏制物种多样性丧失、提高民众健康水平、区域经济社会发展作为主要目标,助力支持服务粤港澳大湾区建设、国家公园建设等方面的工作。其中,利用自身的区位优势,积极投身于粤港澳大湾区生物多样性的研究与监测,厘清粤港澳大湾区物种多样性形成机理、建立粤港澳大湾区生物遗传资源库、研究粤港澳大湾区生物多样性的分布状况及时空变化特征等领域的研究,努力探索在维持区域生态健康的前提下实现发展目标的方案和措施。本项目的开展,是“十四五”期间学院为区域生态文明建设贡献力量的重要行动之一。

(通讯员:刘阳)