生态新锐S02E10 | 张晨成:细微探真知,静心方景行

张晨成,中山大学生态学院副教授。

研究方向:土壤水文过程;植物—土壤相互作用;地球关键带过程与水土资源利用

- 为什么采用“细微探真知,静心方景行”作为本次的标题呢?

前半句代表了身体力行的研究方法,由细微之处去探寻科学奥秘;后半句反映了内心情绪的坦然。我想只有细心观察,静下心来做学问,才会在科研路上走得更稳,行得更远。所以我把这句话作为谈话的标题,也是和大家共勉的话语。

- 老师是什么坚定了您走上科研道路的呢?

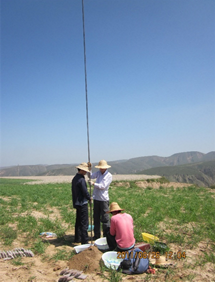

实话说一开始走上科研这条路并不是因为感兴趣,当时的想法就是希望读个研究生提高一下学历。在读研究生后,我跟着导师土壤物理学家邵明安老师,他对土壤水土过程的研究有很深厚的造诣。尤其他一个项目研究“大规模退耕还林后对形成黄土高原土壤干旱的影响”对我影响很大,之后我的认识有了较大改变。在长达六年的野外调查实验中,我和师兄上山下沟,早出晚归,基本上跑完了黄土高原两百多个县,钻取了六千多份深层土壤样品,累积钻探三千多米。长期的野外经历,也让我重新认识了黄土高原。我也慢慢对脚下的黄土产生了浓厚的兴趣。在我学习和工作的地方还有很多默默奉献的科学家,他们几十年如一日的热爱和坚持,也感染着我,坚定了我走上科研道路。

- 谈谈您求学经历中印象最深刻的事?

很多印象深刻的事,多数是发生在野外采样过程中。最难忘的一次,是2013年在甘肃天水一次采样。我和我师兄两个人经常爬到山顶采样,因为山顶受人为扰动最小,测的值准。下午时眼看着天上的云越堆越厚,阵雨马上就来,当时采样只剩下一点儿了,我们都不想放弃,就拼命把剩下最后1米土样取完,这时暴雨就来了。我们就收拾土样和钻杆下山,下雨后的黄土,异常的滑,非常的烂,我当时一手拿着钻杆,一手提着装土壤样品的桶,冒着大雨,顺着上山的小道慢慢滑下,路上已有多处的坍塌,眼看着就滑到一个塌坑里,掉下去之后很难自己再爬上来。关键时刻,我用手里的钻杆支了一把,变了线,一路顺着山坡连滚带爬就下来了,那个狼狈相,可想而知。野外采样非常辛苦,每包土样都来之不易,每个数据都需要好好珍惜。

- 您认为对于研究生来说,最重要的是什么?

对于未来想要从事科研,继续深造的同学,我想这三个方面最重要:

- 善于观察。我们是研究自然科学的,自然科学最主要的研究方法就是观察,能看到别人看不到的地方,才最有可能出成果。生态学研究更是如此,大自然就是我们的实验台。

- 勤于思考。当前我们身处于一个信息爆炸的时代,有成堆的文献资料,像朋友圈天天推送的都无法阅读完。而我们如何发现问题,如何学会归纳,如何学会推理,审视自己的科学问题,这需要我们好好动动脑筋。

- 能够吃苦。从事科研工作非常辛苦,尤其是我们搞生态的,要有能吃苦不言败的精神。

这三点有我求学期间从我导师身上看到的,有我自己在学习和生活中悟到的,也是时刻提醒自己的话语。

- 对未来加入您课题组的同学想说些什么?

我很感谢大家加入这个团队,信任这个团队,希望团队里的大家成为朋友,无论是在工作上还是在生活中,我会带领大家一起奋斗,一起通宵,共同度过一段愉快的时光。团队里很多都是95后还有00后,我也希望你们能够发挥自己思维活跃的优势,在这个领域找到自己的研究兴趣所在,努力拼搏,实现自己的理想。

老师小档案

教育经历:

2014年9月—2017年6月,博士研究生,中国科学院水土保持研究所

2011年9月—2014年6月,硕士研究生,西北农林科技大学

2007年9月—2011年6月,学士,甘肃农业大学

工作经历

2021年9月—至今,副教授,中山大学 生态学院

2017年8月—2021年8月,博士后,中国科学院地球环境研究所

如想了解关于我的更多信息,请参考以下网址:

http://eco.sysu.edu.cn/teacher/406

多种类光纤复合系统监测深剖面土壤水、温度场(左)和挖剖面测定高精度原状土壤性质(右)

2011年在宁夏云雾山典型草原(左)和农田生态系统(右)监测深剖面土壤含水量

2015年陕西宝鸡野河国有林场布设长期模拟干旱和疏伐管理对人工刺槐林影响试验

2017年在南京全国自然地理学大会做黄土地球关键带相关报告

2019年在陕西洛川 合作导师安芷生院士(左一)讲授黄土地球关键带形成(张晨成老师(左二))

(通讯员:田宜灵)