生态新锐S02E07 |刘胜杰:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行

刘胜杰,中山大学生态学院副教授。研究领域为土壤生态学,土壤生物学,土壤节肢动物的多样性和生态功能,土壤食物网的结构和功能,节肢动物的行为生态学等。

1. 您目前在从事什么方面的研究工作?是什么促使您从事现在的科研方向?

我目前开展的研究工作主要集中在三个方面:1.土壤节肢动物在森林生态系统中发挥的生态作用;2.气候变化和人类活动对土壤节肢动物多样性及其生态功能的影响;3.食物网网络关系在茶园生态系统中生物防控的应用。

目前的研究方向主要还是硕博士及博士后阶段研究的延伸和拓展。在硕博学习阶段,因为所在研究组主要是研究土壤生物和土壤生态学,所以在课题组的研究框架下,通过大量阅读文献,从文献中找到了自己感兴趣的科学问题。随着文献阅读量的积累,感兴趣的科学问题也越来越多。阅读文献的过程,让我的思维经历了一个从无知到发散,然后又逐渐收敛的过程,我的专业知识也逐渐从零散知识点到慢慢系统的过程,最终形成了自己目前的研究方向。

2. 科研过程中遇到的最大的挑战/困难是什么?是如果克服困难的?

最大的困难应该是硕士刚开始的阶段,通过阅读大量的文献,以为自己已经完全掌握了实验方法,但是在自己开始做实验的时候,还是经历了巨大的挫折,控制实验完全没有效果,导致半年多的实验全部荒废,实验数据颗粒无收,最终迫不得已修改了实验方案。这次经历用一句网络用语很是贴切形象“一顿操作猛如虎,轮到实操原地杵”。经过这次挫折,使我明白了一个道理“纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行”。

3. 科研生涯中有哪些对您影响重大的人或事吗?

对我影响较大的人应该就是我硕博士阶段的两位指导老师了。一位导师总是在大思路大框架上给我指点迷津,让我少走了很多弯路,另外一位导师在科研细节方面总是指导有方,让我体会到了科研的路上需要耐心、专心和细心。版纳植物园的科研氛围开拓了我的科研思路,提高了我的科研认知。版纳植物园具有丰富的科研活动和各种各样的学术讲座和科普报告,让我体验了生态学的奇思妙想和自然界的神奇。

4. 您对有志从事科研的青年学生有什么建议?

力争当一个博物学家,细心观察自然界新奇的现象,怀揣好奇心,自然界隐藏着很多好的idea。

合理规划时间,高效利用时间,高效的工作,开心的玩耍。

工作和生活是相辅相成的,生活过得精彩,工作才能出彩。工作不是生活的全部,多培养兴趣爱好,让自己的人生丰富起来。

老师小档案

教育经历

2008年9月—2014年12月,硕博连读,中国科学院西双版纳热带植物园,生态学专业

2004年9月—2008年7月,大学本科,河北农业大学,林学院,生态学专业。

工作经历

2021年10月至今,副教授,中山大学生态学院。

2018年1月—2021年10月,副研究员,中国科学院西双版纳热带植物园。

2017年3月—2017年12月,助理研究员,中国科学院西双版纳热带植物园。

2015年1月—2017年3月,博士后研究,中国科学院华南植物园,合作导师:傅声雷

学术成就/发表论文

目前共发表学术论文23篇,其中一作和通讯作者的文章有11篇。目前共主持了6个科研项目和2个人才类项目,累计经费约为300万元。主要为国家自然科学基金(青年基金,面上项目,联合国环境规划署项目的子课题负责人),云南省科技厅项目,中国科学院青年创新促进会项目和云南省优秀青年项目。

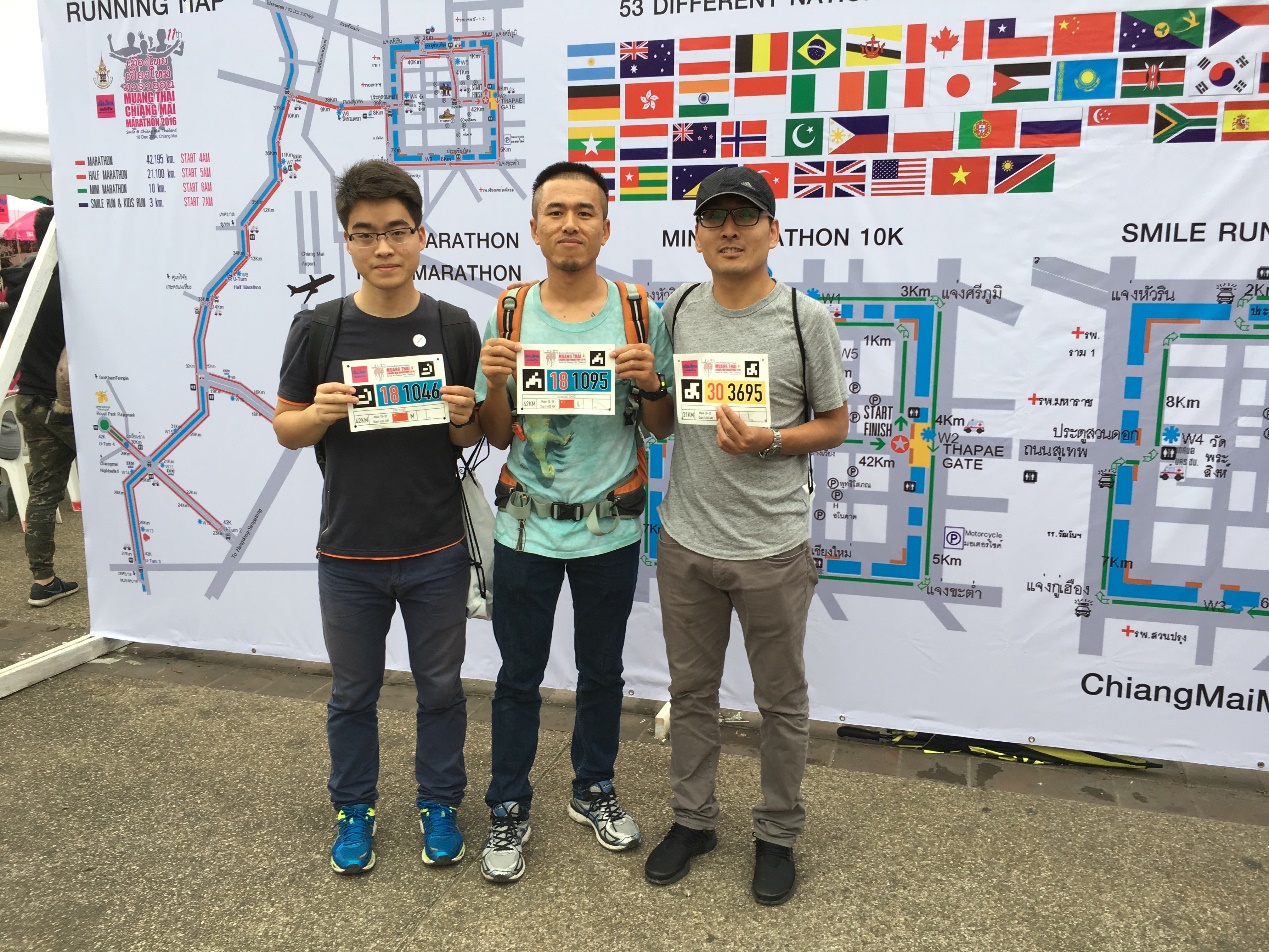

2016年泰国参加马拉松(右一)

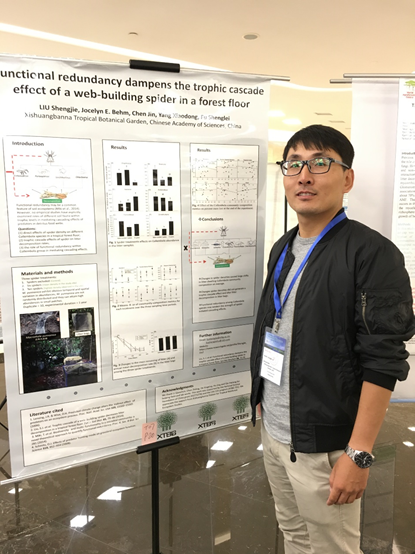

2017年在南京参加学术会议

2018年在捷克布拉格体验真枪实弹

2019年在鸡公山收集森林地表节肢动物

2019年在版纳植物园参加足球比赛(前排左一)

2020年在热带雨林采集土壤样品

通讯员:梁智健