生态新锐S01E07 | 贾妍艳:认真严谨做科研,亦师亦友育英才

贾妍艳,生态学院副教授,主要研究环境中新兴有机污染物的迁移转化及生态效应。

1、 您的研究领域是什么?请谈谈您对这个领域的看法。

研究领域:污水生物处理理论与应用

主要研究污水中新兴有机污染物的生物转化、开发新型污水污水生物处理技术

该领域是一个集科研与应用为一体的一个研究领域,不仅要研究污染控制原理还是关注污染控制技术的实际应用,以科研服务人民,服务国家。

2、 是什么样的经历让您选择了您现在的职业/研究领域?

对科研的兴趣从硕士研究生开始,当时指导我的师兄是一名高级工程师,他对各种仪器原理技术都特别了解,单是关于仪器分析的书籍有一米多高,对各种化学结构式手到擒来。他外出工作时总会带着我,让我学习各种先进的仪器操作,让我慢慢学会了很多仪器操作。而且由于师兄做事非常严谨认真,我也不断端正了自己的科研态度。从而开始对这个恢复生态研究领域感兴趣,萌生了想继续深造的想法。

与课题组成员一起参加第15届IWA世界厌氧大会(2017年)

3、 哪一件事特别让您有成就感?

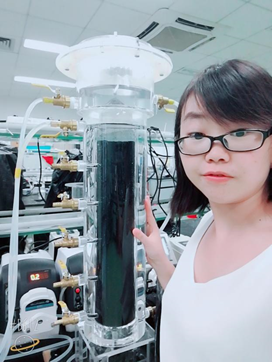

刚开始读博的时候,搭建反应器花费了一年多的时间,生物反应器的培养驯化及运行需要较长的时间,因此就需要我们有足够耐心和坚强的毅力。一开始我是在罐子进行生物富集的,富集一段时间后,再转移到反应器里。而反应器起步运行时不稳定,会出现堵塞、跑泥的情况,需要我们时常监控关注。我们常常感慨,养反应器就像养孩子一样,需要精心呵护,当看到自己培养的生物反应器运行效果稳定,作为“老母亲”的我感觉很自豪。

贾老师与自己反应器

4、 作为老师,您是如何看待师生关系的?

在我刚进入博士课题组的时候,我的导师曾对我说,相遇是一场缘分,良好的师生关系是亦师亦友,师生之间是相互成就的,好的导师可以正确引导学生开展研究,同时学生也可以在科研过程中培养自己的所需能力,可以更好地发现问题及解决问题。我非常希望自己以后可以成为这样的导师,现在也不断在努力。

与导师吕慧教授(左一)合影(2018年)

5、 在当代社会,您认为学生应该具备哪些能力?

我觉得能力是可以培养的,学生有自己的信念和目标更为重要。因为有了目标有了信念,你才会为此不断奋斗。我博士导师常说“人要有目标,要明确自己要什么,并为之而去努力,即使没有收获,过程也是一种人生体验。”我也把这句话送给所有的学生。明确目标,并为之而努力,成就自己的人生!

与Samir Kumar Khanal教授(左一)合影(2018年)

教师小档案

【教育经历】

2014.08-2017.12 中山大学,环境科学与工程学院,博士

2011.09-2014.07 华南农业大学,资源环境学院,硕士

2007.09-2011.07 安徽农业大学,资源与环境学院,本科

【工作经历】

2018.06-2019.06 香港科技大学,土木与环境工程系,博士后

2020.02-至今 中山大学,生态学院,副教授

【学术成就】

主要从事水环境中新兴有机污染物的控制理论及技术研究,在硫协同强化新兴有机污染物生物降解方面取得了一定的研究成果,先后主持及参与多项国家自然科学基金、省部级科研项目等,在《Water Research》、《Environmental Science & Technology》等环境领域主流期刊上共发表论文10余篇,授权发明专利2项。担任《Water Research》、《Environmental Science & Technology》、《Journal of Hazardous Materials》、《Bioresource Technology》及《Science of the Total Environment》等期刊审稿人。

如想了解关于我的更多信息,请参考以下网址:

http://eco.sysu.edu.cn/teacher/153

如想如果想认识更多老师,欢迎查阅学院官网:http://eco.sysu.edu.cn/或点击下方关注“中山大学生态学院”公众号,了解更多资讯。