Conservation Biology|马亮团队揭示气候变化对爬行动物胚胎与成体影响的差异

“In my younger and more vulnerable years my father gave me some advice that I’ve been turning over in my mind ever since.” —— 这是《了不起的盖茨比》中开篇的一句话,启发了本研究最初的构思。

在自然界,生命的延续依赖于从胚胎到成体的完整生命周期。然而,以往关于气候变化对物种影响的研究,大多聚焦于动物的成体阶段——比如它们能否活动、觅食、繁殖,而对胚胎阶段的关注十分有限。对卵生动物而言,胚胎阶段尤其脆弱:它们被封闭在卵壳之内,几乎不具备主动调节能力,只能被动经历环境波动。当环境温度异常升高或波动加剧时,胚胎可能在孵化前就因过热而死亡,从而影响种群在气候变化下的存续。

2025年11月15日,中山大学生态学院马亮团队在《保护生物学》期刊(Conservation Biology)在线发表题为“Differences in climate-change impacts on reptile embryos and adults”的研究论文。该研究揭示了气候变化对卵生爬行动物胚胎影响的全球格局,并系统比较了胚胎与成体在面对气候变化时脆弱性的差异。中山大学生态学院博士后姜中文和硕士生王妮娅(已毕业)为共同第一作者,马亮副教授为通讯作者,博士生齐硕为共同作者。

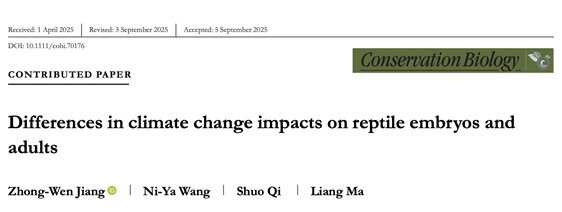

图 1(a)研究物种的系统发育树及其在 28 °C 下的发育速率(绿色)、低温耐受生理极限(CTmin,最内圈)和高温耐受生理极限(CTmax,中间圈)(灰色表示无数据);(b)在 28 °C 下的发育速率(取对数后),(c)CTmin,(d)高温热安全阈(warm TSM),以及(e)低温热安全阈(cold TSM)随绝对纬度的变化关系。复旦大学博士生陈紫暄创作了图中的爬行动物形象。

研究团队在全球范围内收集了48种卵生爬行动物(覆盖现生爬行动物的主要类群:蜥蜴类、蛇类、喙头蜥、龟鳖类、鳄类)的胚胎发育数据,并结合微气候模型和胚胎生理模型,预测在全球平均气温相对工业化之前上升2°C和4°C两种情形下,卵生爬行动物胚胎“发育机会”(Egg Development Opportunity, 简称EO)的变化。同时,研究者对5种蜥蜴的成体和胚胎进行了气候变暖脆弱性评估,分析气候变暖将如何限制成体的活动时间并减少胚胎的发育机会,比较了物种分布区内成体最受威胁区域和胚胎最受威胁区域的匹配程度。

首先,通过分析全球卵生爬行动物的胚胎发育数据发现:有鳞目(蜥蜴类和蛇类)物种的胚胎发育速率最快,而龟鳖类物种的胚胎发育速率最慢;胚胎的发育速率随纬度升高而增加,耐冷能力随纬度升高而增强;高温热安全阈(warm TSM,)随纬度和海拔的升高而增加,而低温热安全阈(cold TSM)则随纬度和海拔的升高而减少(图1)。

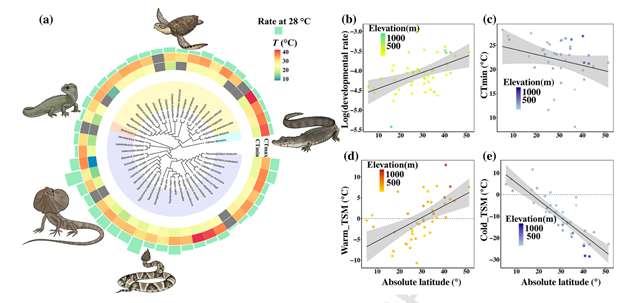

图 2 在全球平均气温较工业化前升高 2 °C 情形下,爬行动物胚胎发育机会(EO)变化的全球格局。(a、c、e)分别表示 EO 的减少、增加和净变化的全球格局;(b、d、f)分别表示鳄类、蜥蜴类、蛇类、喙头蜥和龟鳖类在不同纬度下 EO 变化的差异(h,小时)。

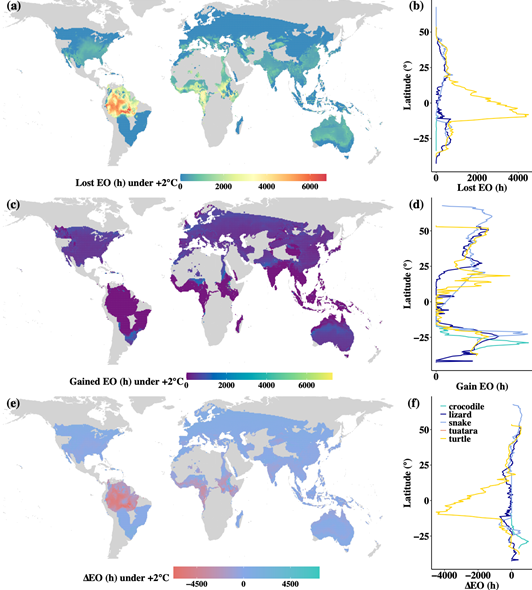

进一步,研究根据物种的产卵巢址重建胚胎经历的微气候,再根据胚胎发育特征构建胚胎生理模型。模型预测表明:未来升温将导致热带地区爬行动物的胚胎发育机会大幅减少;而在高纬度地区,物种可能会因气温升高而增加发育机会(图2)。气候变化对胚胎的负面影响将进一步加剧13种已被评估为受威胁物种的灭绝风险,其中11种为龟鳖类(图3)。

图 3 在全球平均气温较工业化前升高 2 °C 的情景下,不同类群及保护状态的爬行动物胚胎发育机会(EO)的变化(以小时 h 表示)。

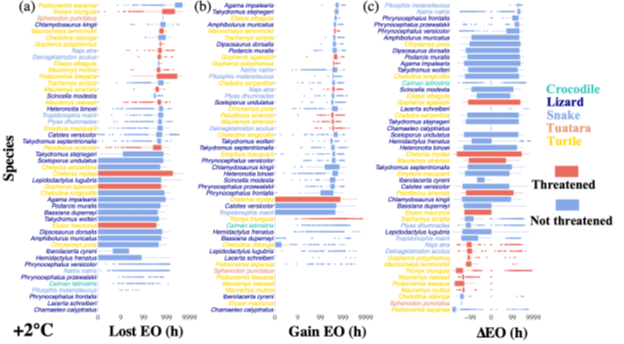

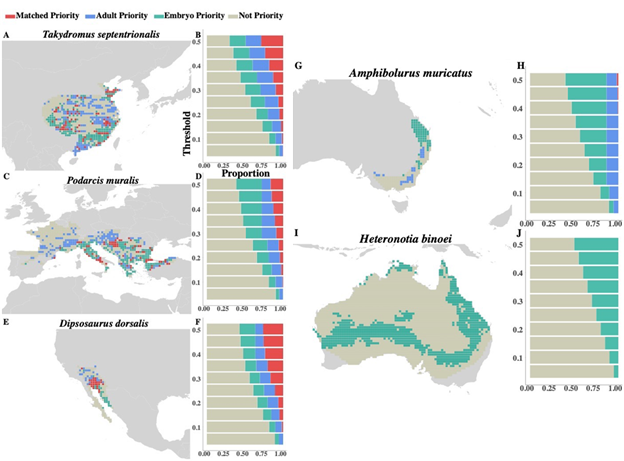

最后,在对代表性蜥蜴物种的成体和胚胎同时进行气候变暖脆弱性评估后,研究发现一个具有重要保护意义的结果:尽管在大尺度地理格局上,胚胎与成体的高脆弱性区域大体一致(均主要集中在热带地区),但在具体物种层面,两者的高风险区域重叠度却不足17%(图4)。这意味着,针对成体划定的“重点保护区域”往往不能充分覆盖胚胎阶段的高风险区域。长期以来,许多气候变化下的保护规划主要依据成体的活动范围或生态需求,而本研究表明:真正有效的保护应覆盖生命的每个阶段。

图 4 基于气候变化对胚胎与成体影响的5种蜥蜴保护优先区域比较。(Matched Priority:胚胎发育机会损失最多且成体活动受限最严重的区域;Embryo Priority:胚胎发育机会损失最多但成体活动受限不严重的区域;Adult Priority:成体活动受限最严重但胚胎发育机会损失不严重的区域;Not a Priority:其余区域)。在(a)、(c)、(e)、(g)和(i)中,栖息地被划分为上述四类区域,阈值设定方式为胚胎发育机会损失和成体活动受限均取前 30%;在(b)、(d)、(f)、(h)和(j)中,展示不同阈值(从前5%至前50%)下各类区域在物种栖息地中的比例。气候变化情景为全球平均气温较工业化前升高 2°C。

本研究获得了国家自然科学基金青年科学基金项目(C类)、国家自然科学基金面上项目和中央高校基本科研业务费的资助。研究团队的主要成员来自中山大学动物生理生态与保护课题组(APEC Lab),该课题组专注于陆生脊椎动物(尤其是爬行动物和鸟类)的生理生态学与保护生物学研究,关注动物在温度、水分等环境因子变化下的生理响应和生态后果,评估物种的适应能力与脆弱性。课题组致力于将实验研究与模型预测相结合,为生物多样性保护与管理提供科学依据。