中山大学生态学院刘蔚秋教授团队和生命科学学院李文均教授团队共同挖掘热泉“微生物暗物质”新资源,助力高温苯甲酸钠污染物降解

(通讯员:胡超建、刘蔚秋)苯甲酸钠作为一种常见的食品添加剂,其过度使用和不当处理会导致水体污染,威胁水生生物和人类健康。目前,生物降解被认为是修复有机污染物污染的最具潜力和可持续性的方法,在污染治理中具有重要意义,但高温环境下对苯甲酸钠降解微生物的研究仍然有限。

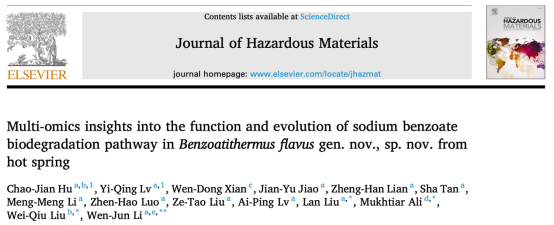

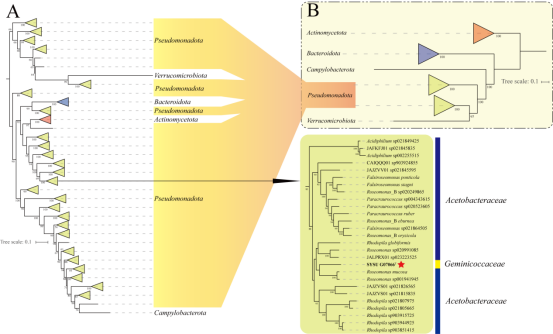

我院刘蔚秋教授团队和生命科学学院李文均教授团队通过对云南腾冲热泉样品进行富集培养和组学分析,发现热泉环境中存在能够降解苯甲酸钠的“微生物暗物质”。经过16S rRNA基因扩增子测序和宏基因组测序,确定假单胞菌门是潜在的苯甲酸钠降解菌,并从中分离出一株新型高温苯甲酸钠降解菌——嗜热苯甲酸钠降解菌(Benzoatithermus flavus SYSU G07066T)(图1)。该菌株能够在45℃的高温条件下,将苯甲酸钠作为唯一碳源进行生长,并高效降解苯甲酸钠。此外,通过系统进化分析,表明嗜热苯甲酸钠降解菌的苯甲酸钠降解功能可能是通过水平基因转移从醋酸杆菌科(Acetobacteraceae)中获得(图2)。该研究首次从热泉生境中分离出具有苯甲酸钠降解能力的微生物,扩展了双生球菌科(Geminicoccaceae)功能多样性的认识,为高温环境下的苯甲酸钠污染修复提供了新的思路和菌株资源。

近日,该成果以“Multi-omics insights into the function and evolution of sodium benzoate biodegradation pathway in Benzoatithermus flavus gen. nov., sp. nov. from hot spring”为题发表在《Journal of Hazardous Materials》期刊上。中山大学博士生胡超建和已毕业本科生吕亦晴为共同第一作者;浙江海洋大学鲜文东博士、中山大学焦建宇副研究员、谭莎副研究员、罗振豪博士后、以及连政汉、李蒙蒙、刘泽涛和吕爱萍博士生为本文共同作者;我院刘蔚秋教授,生命科学学院李文均教授和刘兰助理研究员,新加坡国立大学(苏州)Mukhtiar Ali副研究员为共同通讯作者;中山大学为该成果的第一完成单位,该研究工作得到国家科技部基础资源调查专项和国家自然科学基金项目等项目的资助。

原文链接:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304389424015966