生物博物馆团队发现最古老的矛象科化石 对于阐明象甲总科的早期进化具有重要意义

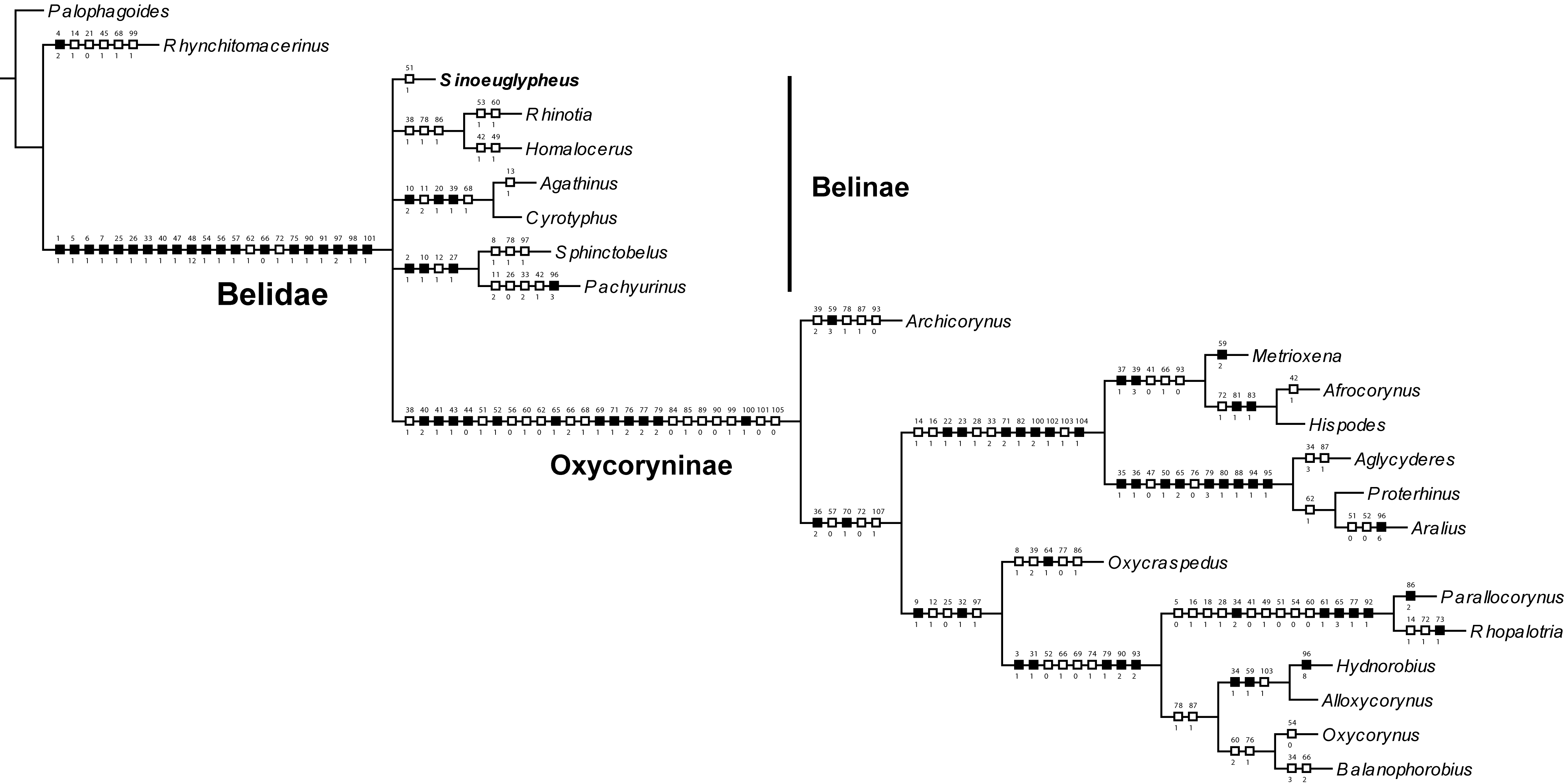

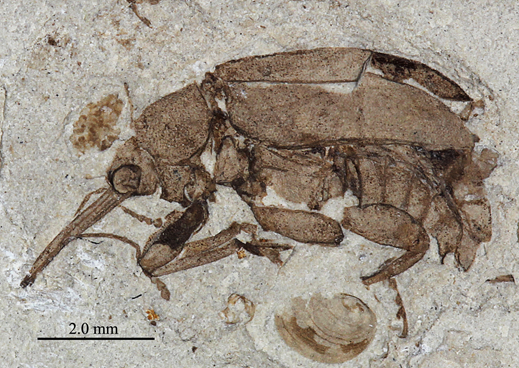

近日,国际学术权威期刊Journal of Systematic Palaeontology发表了我院庞虹教授团队联合首都师范大学任东教授团队以及美国自然历史博物馆Steven R. Davis博士合作的最新科研成果“The earliest fossil record of Belidae and its implications for the early evolution of Curculionoidea (Coleoptera)”。该论文描述了中生代侏罗纪矛象科(Belidae)一化石新属新种,并通过形态学比较、系统发育分析、结合化石产地的植物化石记录与中生代时期象甲总科其他甲虫的生活习性推测其在侏罗纪可能取食裸子植物。我校特聘副研究员俞雅丽为该论文的共同第一作者,庞虹教授和首都师范大学任东教授是论文的共同通讯作者。该研究课题受国家自然科学基金、高校基本科研业务费等项目的支持。

庞虹教授团队与首都师范大学任东教授团队一直有着良好的合作关系,共同研究现生及中生代的鞘翅目分类及系统演化。在检视来自道虎沟的中侏罗纪甲虫化石的过程中,史宗冈博士发现了矛象科的甲虫化石,并共同定名为Sinoeuglypheus daohugouensis Yu, Davis & Shih,经过系统发育关系分析确定了该化石的分类位置。在经过形态学比较后发现该化石类群与毛象科(Nemonychidae)极为相似。由于毛象科(Nemonychidae)为与松柏类植物伴生的类群,同时在该地层中有着丰富的裸子植物的化石记录,推测早期的矛象科(Belidae)也可能取食裸子植物尤其是松柏类,这也符合并验证了Marvaldi之前的假设。矛象科为孑遗物种,现生类群约有 38 个属,375 个种;化石记录则十分稀少。现生的矛象科甲虫为植食性,既取食裸子植物也取食被子植物。据此,矛象科的多样性提高很可能归因于与被子植物的协同进化。这一研究成果对于植物与甲虫之间协同演化的研究有着重要的意义。

(论文链接:https://doi.org/10.1080/14772019.2019.1588401 )