刘阳团队揭示滨鸟物种早期分化的遗传机制

(通讯员:牛晓童)物种的分化受到群体历史、自然选择、基因流等多种作用的影响。通过群体基因组学的方法检验这些作用是探究物种分化遗传机制的关键。在存在基因流的早期分化的物种对中,异质性的基因组景观(Heterogeneous genomic landscapes)可能在基因组中被检测到。而那些可以抵抗基因流的“基因组分化岛屿”,经常会存在与表型差异和物种的生殖隔离相关的功能基因,解释这些问题是物种形成遗传机制的热点之一。

刘阳团队自2013年开始对中国东部沿海和岛屿繁殖的两种滨鸟——环颈鸻(Charadrius alexandrinus)和白脸鸻(C. dealbatus)开展了长期的系统研究,前期的研究证实处于物种分化的早期(Wang et al., 2019a, BMC Evol. Biol.),并存在二次接触后的基因流(Wang et al., 2019b, Front. Genet.),因此是研究物种分化的理想模式。

基于基因组重测序等技术手段,研究团队获取来自我国内陆湖泊、东部沿海、台湾岛等14个繁殖地两种鸻类96个个体的基因组数据,分析其群体遗传结构、种群历史和遗传杂交情况,结合野外生态观察,着重关注两个处于早期分化的物种之间发生的遗传渐渗强度和关键的遗传分化区域。研究的主要结果表明:

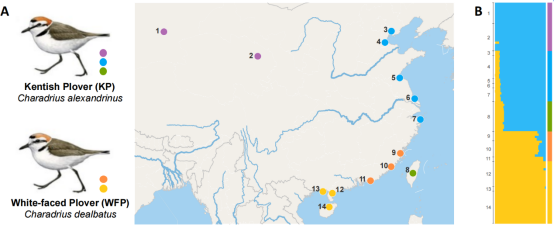

1)环颈鸻(KP)、白脸鸻(WFP)两个物种在中国东部沿海和台湾岛表现出不同程度的种群混合。基因渐渗的全基因组分析表明:台湾种群中存在古老的基因渐渗现象,可能是曾经的杂交带;两个物种在大陆沿海地区仍存在持续的基因流(图1)。

图1. 环颈鸻(左上)与白脸鸻(左下)种群结构示意图。A. 本研究采样地点分布图和对应物种,紫/蓝/绿-KP;橙/黄-WFP。B. ADMIXTURE(K = 2)的群体遗传结构结果,左侧纵向条带代表KP(蓝色)/WFP(黄色)祖先成分在单个个体的占比,右侧条带分别代表个体样本采样地。

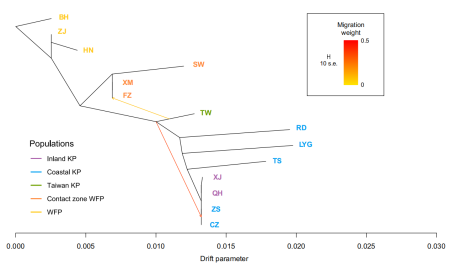

图2. TreeMix显示的基因流结果,种间基因流方向为由KP向WFP流动,其中台湾KP与WFP间的加权迁移量最大表明台湾KP向两物种接触区WFP种群(FZ)和沿海KP种群(CZ)的迁移可能性最高。

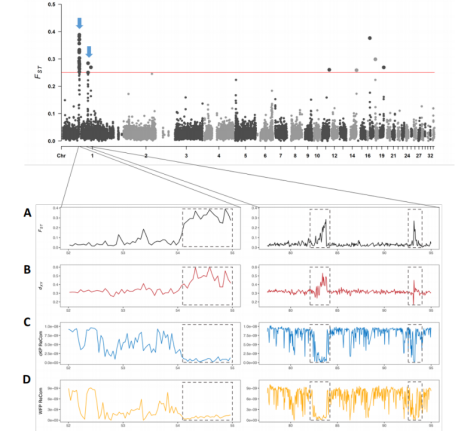

2)具有显著的种间分化和局部重组抑制水平的基因组区域,与免疫、色素和换羽调控基因潜在相关,因此可能与两个物种的表型和生态位差异有关。尽管沿海KP和WFP具有相对较低的分化水平(常染色体平均FST = 0.028,常染色体平均DXY = 0.31),但在沿海KP和WFP种群之间的FST景观中,可以观察到1号染色体上两个主要基因组岛的异质性模式(图3)。

图3. 沿海KP和WFP的基因组景观,放大部分为两个主要基因组岛(蓝色箭头)和FST = 0.25时高于临界值的放大点。A. 在接触区外,沿海KP和WFP之间的两个基因组岛的FST模式;B. 接触区外沿海KP和WFP之间的两个基因组岛的DXY模式; C.沿海KP中两个基因组岛的局部重组率; D. 沿海WFP中两个基因组岛的局部重组率。

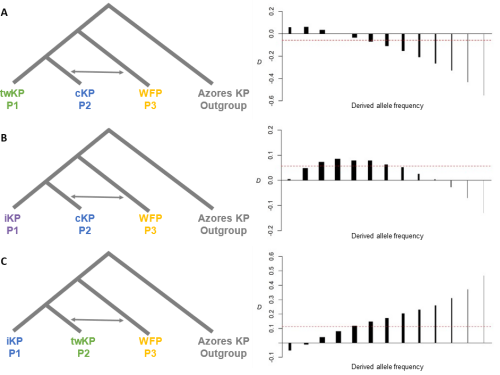

图4. 三种树形结构下的DFS图谱。红色虚线代表所有等位基因上的D总值。可见沿海环颈鸻(cKP)和白脸鸻(WFP)之间的正D值主要分布在低频率到中频率的等位基因上,显示出近期渐渗的信号,而台湾环颈鸻(twKP)和白脸鸻之间的D值则在低频率等位基因上为负值,说明这两个种群之间未显示出近期基因流。

本研究为不同时期的基因流对物种形成的影响提供了新的实证,并表明即使在物种分化的早期阶段,在低重组区域具有潜在选择优势的区域仍可以通过不同强度的选择得以留存,并可能与早期物种屏障的形成相关。

近日,本研究成果近期以“Divergent selection in low recombination regions shapes the genomic islands in two incipient shorebird species”为题发表在国际演化生物学主流期刊Molecular Biology and Evolution上。刘阳课题组已毕业硕士生周文君(现为英国剑桥大学动物学系在读博士生)为论文的第一作者,刘阳教授为通讯作者,北京师范大学、台湾东海大学和英国巴斯大学等机构的学者也参与该项研究。本研究得到广东省林业局专项《广东动物志》等项目的资助。