储诚进教授团队在植食率的全球纬度格局及其机理研究中取得新进展

(通讯员:唐辉)植物与植食性昆虫的互作是影响植物群落动态和生态系统功能最为重要的生态过程之一。根据纬度植食假说(Latitudinal herbivory hypothesis),热带地区比高纬度地区的气候更温暖、生长季更长、植食性昆虫的物种多样性和相对多度更高,理论上植物被植食者取食的强度(即植食率)会随纬度升高而逐渐降低,但长期以来不同的研究未能得出一致的结论。调解这一争议需要从多个不同的视角来探讨植食率纬度格局背后的生态过程,综合考虑复杂的非生物因子(如气候变量)和生物因子(如植物化学多样性和植物菌根类型)的作用。

在非生物因子方面,气候可以影响植食性昆虫的物种多样性、相对多度及行为活动,也能影响植物的生理、物候和防御性状,是驱动植物-植食性昆虫互作纬度格局的重要因子。纬度-气候-植食率相互交织的关系取决于气候变量如何随纬度发生变化,以及不同的气候变量如何影响植食率。以往研究多关注年均温和年降雨量的效应,而相对忽视了其他气候变量的作用,因此气候对植食率纬度格局的真实效应有可能被掩盖了,在实际研究中需要综合考虑多个不同气候变量的作用。

在生物因子方面,通常认为热带地区的植物面临着更大的植食者压力,比如植食者的种类更多、植食率更高,因此具有更高防御水平的植物得以被选择。然而另一种可能的情况是,植食率是由植物防御水平所产生的结果,而不是驱动植物防御水平进化的动力。植物化学物质可以为植物提供有效的化学防御能力,但一般而言同一群落的所有物种并没有通用的化学防御物质,因此种间的植物化学多样性可近似地用来反映其净的化学防御能力。此外,在多营养级互作的框架下检验植食率的纬度格局有助于提供更全面的视角。例如,菌根真菌可系统性地诱导宿主植物在代谢产物和养分浓度方面发生变化,进而可能影响植物地上部分的植食强度,而不同菌根类型的植物沿纬度分布的格局也存在差异:丛枝菌根(AM)植物主要分布在中低纬度地区,外生菌根(EcM)植物和非菌根(NM)植物主要分布在中高纬度地区。因此,将植物化学多样性和菌根类型这两方面纳入到纬度植食假说的大框架中,有望对这一宏观生态学的热点议题提供新的理解。

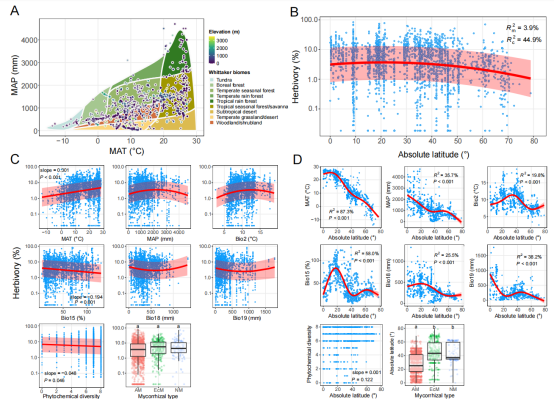

图1. 植食率的全球纬度分布格局及其驱动因子。A. 本研究中890个取样地点在生物群系的分布;B. 考虑了海拔效应后的植食率全球纬度格局;C. 气候因子、植物化学多样性和菌根类型对植食率的影响;D. 气候因子、植物化学多样性和菌根类型随纬度变化的趋势。

本研究基于文献和数据库整合了全球172科1562种植物的2702个植食率数据点,以及气候数据、植物科水平的化学多样性和属水平的菌根类型数据,发现植食率与纬度呈弱单峰关系,即植食率随纬度升高而降低的趋势只出现在中高纬度地区而并未出现在热带地区,仅部分地支持了纬度植食假说(图1B)。在考虑了取样点海拔的影响,以及排除了不同纬度取样强度差异的影响后,这一结论仍然成立。与预期不符的是,我们发现科水平的植物化学多样性对植食率没有显著正或负的效应,且与纬度无关,说明植物化学多样性对植食率的纬度分布格局没有影响 (图1C, D)。此外,尽管不同菌根类型的植物在纬度分布格局上的确有所不同,但AM植物、EcM植物和NM植物的植食率并没有显著差异,因此菌根类型对植食率的纬度分布格局也没有显著影响 (图1C, D)。相反,植食率的全球纬度格局主要受气候因子驱动。具体而言,年均温 (MAT) 提升了植食率,且MAT在热带地区相对稳定、在中高纬度地区随纬度升高而递减,因此推动了植食率与纬度弱单峰格局的形成;热带地区极高的年降雨量 (MAP) 则降低了该地区的植食率。与此相反,热带地区中度的平均气温日较差(Bio2)、较高的最暖季降雨量(Bio18)和较高的最冷季降雨量(Bio19)则加剧了该地区的植食率 (图1C, D)。MAT和MAP部分地抵消了上述其他变量的效应,使得我们最终观测到植食率与纬度呈弱单峰格局。

本研究着眼于植物化学多样性和菌根类型这两个视角,尽管基于现有数据未检测到二者对植食率纬度格局的贡献,但为我们理解全球大尺度的多营养级生物互作模式及机理提供了新的思路,启示未来研究应采集更精细的物种或种群水平的植物化学多样性和菌根类型数据,以便更有效地检验二者对植食率纬度格局的影响。近日该研究成果以“Global latitudinal patterns in leaf herbivory are related to variation in climate, rather than phytochemicals or mycorrhizal types”为题发表在综合期刊 National Science Review上,我院专职副研究员唐辉博士为论文第一作者,储诚进教授为通讯作者。本研究得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金、中国博士后科学基金面上项目、广东省自然科学基金面上项目和中山大学中央高校基本科研业务费专项资金等资助。