The Anatomical Record|哈密翼龙牙齿微观结构初步分析

研究背景

翼龙是地球上最早演化出动力飞行的脊椎动物,比鸟类早约7000万年征服蓝天。即使与非鸟恐龙一样,翼龙的命运也止步于白垩纪末期,但这些空中先锋们在曾经的中生代,则有着远超于人类想象的,极其绚丽多彩的生活演化史。在那个爬行动物主宰的时空里,天空中展现着自由与俯视权利的主角,是翼龙。特定的时空,特定的主角,如今的鸟类和蝙蝠也没有出现过像风神翼龙一样翼展能有15米的种类。截止现有的发掘与研究,翼龙也有着极其广泛的分布范围,存在对不同生境有所偏好的多元类群,展现了丰富多样的生态适应特征。关于这一空中健将的飞行机制详见我院前一期有关翼龙的“The Anatomical Record|从哈密翼龙肩带细探翼龙的飞行机制”[User1] ,这次的主要工作,是通过组织学手段,了解哈密翼龙牙齿的生物学信息。

主要发现

翼龙牙齿形态特征丰富样,并且强烈关联着它们的食性偏好。为了了解这些翼龙的牙齿形态特征的基础生物信息,本次研究使用牙齿硬组织切片和扫描电镜来描述和识别哈密翼龙(Hamipterus)牙齿微观结构。研究所涉及的7颗牙齿收集于研究团队在哈密地区早白垩世地层古生物的野外科考工作中,其中6颗为零散牙齿,1颗从一段哈密翼龙上颌前端取下。研究结果发现,哈密翼龙的牙釉质层很薄(约25 μm),仅覆盖近一半的牙冠。这一薄的釉质层,很可能是牙齿在漫长的埋藏过程和成为化石后变得易破碎的原因之一。哈密翼龙牙齿有一个纺锤形的根髓,并在底部仅留有一小孔与外部相通,而牙冠髓则呈现为一细小管状(直径在100-140 μm)。研究人员通过埃布纳线(von Ebner line)估计形成一颗较小的牙齿需要约80天的时间。研究人员在其牙齿组织学切片中还观察到约7-15天周期的安德森线(Andresen line)。为了将牙齿稳妥的固定在齿槽中,其牙根舌侧还发育有厚层的细胞牙骨质。它的无细胞牙骨质层则从齿根一直延伸到了部分牙冠的区域。

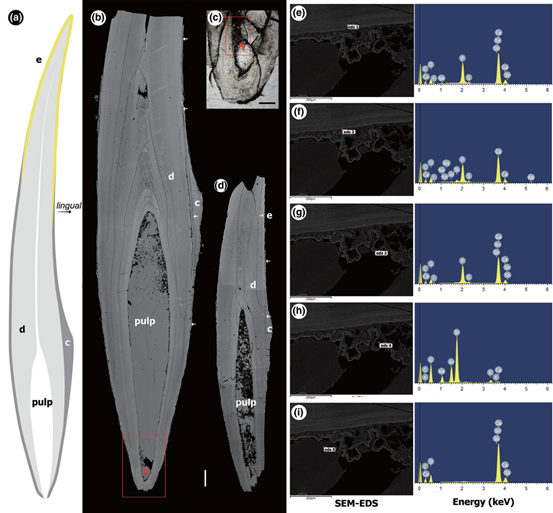

图一,哈密翼龙牙齿轴向组织切片及其显微镜、SEM和EDS分析结果图,引自(Chen et al, 2023)。(a)为牙齿组织结构示意图。(b)和(d)为SEM照片。(c)为图(b)红框处的显微照片。(e-i)为EDS分析部位和结果图。缩写:c,cementum,牙骨质;d,dentine,牙本质;e,enamel,牙釉质;pulp,牙髓。

哈密翼龙牙齿表面布满细微的横向和纵向的裂纹。比起牙冠,其牙根更容易保存。研究人员通过SEM和显微镜对牙齿切片的观察,发现哈密翼龙齿冠的釉质层很薄,很难在化石牙齿上保存下来,并且其密度值往往难以与齿根部分的无细胞牙骨质相区分。通过SEM和偏光镜对牙齿轴切片的牙本质舌外侧,从根部到齿冠的连续层的观察,分析推测哈密翼龙釉质牙骨质界的接触方式可能是牙骨质覆盖釉质,且牙釉质层覆盖齿冠的面积,在纵切面上只展现到齿冠高度的一半。如此薄和覆盖面积少的牙釉质能减少哈密翼龙形成牙齿的耗能,同时也是牙齿化石呈现易碎,齿冠难以保存这种状态的原因之一。

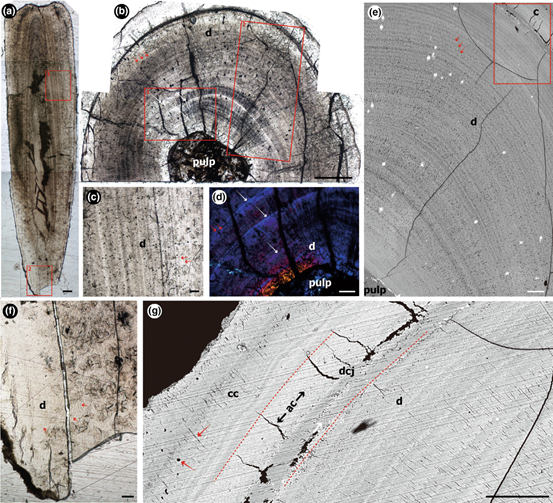

牙本质中可观察到细密的牙本质小管(dentine tubule,10 μm2约8个),并且会因为牙齿的不同部位和形成过程有明显的不同状态和轨迹指向。牙本质的形成过程由外向内,层层叠加,通过显微镜可在牙齿组织切片中观察到紧密排列的埃布纳线。通过中轴线的轴切面,来数埃布纳线的数量,可估计牙齿形成所需天数。考虑到哈密翼龙牙齿化石的实际情况,研究人员选择了一颗较小保存较为完整,只缺失顶部小部分齿冠的牙齿,通过上述方法来估算这颗牙齿的形成时间为80天。对比短吻鳄的研究发现牙齿上的埃布纳线平均距离基本不受个体发育的影响,并且在哈密翼龙不同大小牙齿中变化不大。所以,即便粗略的将大了一倍的哈密翼龙牙齿算成双倍的时间,也要远小于兽脚类恐龙和现生鳄鱼类所需的天数。

图二,哈密翼龙牙齿横向和轴向组织切片显微镜及SEM照片,引自(Chen et al, 2023)。

(a)轴向切片的显微镜照片,(c)和(f)为对应图(a)中红框1和2区域的放大图片。(b)为牙齿的横向切片,(d)和(e)分别为图(b)中红框1和2区域的显微偏光和SEM照片。(g)为图(e)红框处的放大SEM照片。埃布纳线示意于图b,c,d,e中红色箭头,安德森线示意于图b,d中白色箭头。缩写:ac,acellular cementum,无细胞牙骨质;c,cementum,牙骨质;cc,cellular cementum,细胞牙骨质;d,dentine,牙本质;dcj,dentine–cementum junction,牙本质牙骨质界;pulp,牙髓。

通过对齿根的横切和纵切组织薄片的观察,发现在牙本质外侧清晰的牙骨质层,且由内而外发育有清楚的两种牙骨质层,即无细胞牙骨质层和细胞牙骨质层。无细胞牙骨质层包裹着除齿根部分外,还向上延展至部分牙冠区域。细胞牙骨质层则较为集中在靠近牙冠的舌侧区域。通常,这些加厚的细胞牙骨质层是为了让牙齿与齿槽更为贴合,用来将牙齿稳固于齿槽中。

由于现有材料中,并没有同时保存有萌发的替换齿材料,但就哈密翼龙化石保存的丰富度而言,找到这样的标本希望很大。关于其牙齿的进一步研究就是寻找到具有这一保存状态的化石材料,或是通过大量CT扫描寻找尚未萌发的替换齿痕迹,去了解哈密翼龙的替换齿模式,从而发掘更多关于其生态适应的生物学信息。

论文信息

详细内容请参阅原文(https://doi.org/10.1002/ar.25289): Chen, H., Li, Z., Jiang, S., Wu, Q., Gong, Y., Zhu, X., & Wang, X. (2023). A preliminary analysis of dental microstructure in Hamipterus (Pterosauria, Pterodactyloidea). The Anatomical Record, 1–15. https://doi.org/10.1002/ar.25289.《解剖学记录》是美国解剖协会的官方出版物,创刊于1888年,期刊重点关注形态学和解剖学研究最新进展,涉及分子、细胞、系统和演化生物学等多个领域。

论文第一作者为中山大学生态学院博士后陈鹤。中国科学院古脊椎动物与古人类研究所(IVPP)汪筱林研究员为通讯作者,共同作者还包括李志恒和蒋顺兴副研究员(IVPP),吴倩(中国科学院大学),龚宴欣(深圳博物馆),朱旭峰(国家自然博物馆)。本次研究得到国家自然科学基金委员会基础科学中心项目、中国科学院战略先导专项(B)、中国科学院青促会等的资助。

作者简介

陈鹤,中山大学生态学院博士后,主要从事翼龙的起源与演化、生态习性、飞行机制和生理生态学等方面的研究。

联系方式:chenhe6@mail.sysu.edu.cn.