中山大学第十四届国际青年学者论坛——生态学院分论坛诚邀全球英才

论坛介绍

中山大学国际青年学者论坛创办于2015年,是我校人才招聘工作的品牌活动,迄今已成功举办十三届,吸引了全球五大洲20多个国家和地区的9000多名青年才俊参加。

论坛旨在为全球优秀青年学者搭建学术交流和互动的平台,展示中山大学逐梦中国特色世界一流大学的发展前景,以及粤港澳大湾区核心城市的历史发展机遇,吸引全球英才加入到中山大学建设世界一流大学的伟大事业中。

本届论坛的主论坛和生态学院分论坛的会场,均设在位于深圳市光明区的中山大学深圳校区。论坛将结合光明区2023年“光明向未来”第二届青年科学家发展大会的契机,汇聚全球知名学者,共创光明未来。

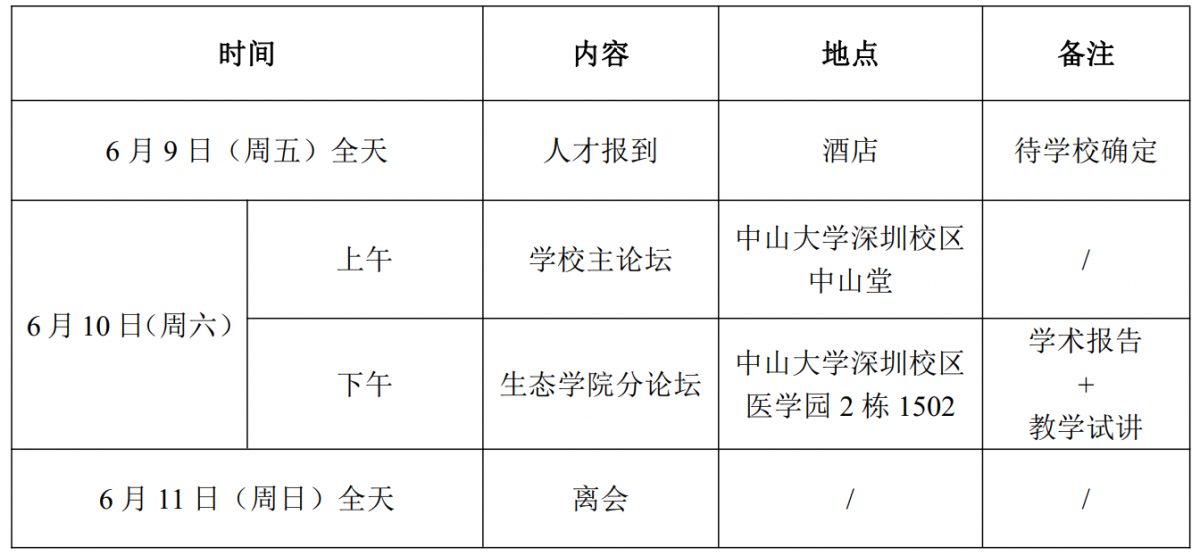

论坛安排

注: 以上安排如有变化, 后续将另行通知。

学院介绍

中山大学生态学科肇始于1924年建校之初的生物学系。以蒲蛰龙院士和张宏达教授等为代表的前辈学者,奠定了动物生态学和植物生态学研究的基础。近年来,生态学科进一步与数学、人工智能、复杂性科学等融合,发展成为一门真正的交叉学科。依托水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室(中山大学)、广东黑石顶地带与非地带性森林生态系统教育部野外科学观测研究站、中山大学生物博物馆(国家二级博物馆)、生物多样性演化与保护广东普通高校重点实验室等平台,凝聚和培养了一支梯队完整、实力雄厚的学术队伍,建立了进化生物学、生物多样性保护和生态系统修复等在国内外具有重要影响的研究团队。中山大学生态学专业和学科在发展过程当中,分别入选教育部专业综合改革试点项目、国家级一流本科专业建设点、教育部“双一流”建设学科、教育部“强基计划”;生态学科在教育部多轮学科评估中均并列第一名/A+。

秉承国家生态文明建设理念,对接粤港澳大湾区生态环境建设重大需求,2018年中山大学在深圳校区成立生态学院,与生命科学学院等共同支撑生态学科的高质量发展。过去4年,生态学院在师资队伍、人才培养、科学研究等方面快速发展;特别注重开展了富有成效的学院文化建设,为青年人才的成长提供了坚实的保障。

师资队伍 | 学院以人才强校战略为指引,自建立之初起大力引进海内外优秀人才。学院现有专任教师45人,其中教授6名、副教授30名、助理教授9名。2021年和2022年有3名青年教师入选国家级海外高层次青年人才。

人才培养 | 学院建立了本硕博以及博士后完整的人才培养体系,同时是教育部“强基计划”(生态学)的依托培养单位;现有本科生199人,研究生90人,人才培养规模稳步扩大。成立了“生态基础课程教研室”“保护与演化生物学教研室”。2022年以来,学院青年教师先后获得全国高校生命科学类微课教学展示交流活动优秀微课二等奖、全国高校教师教学创新大赛广东分赛暨广东省高校教师教学创新大赛特等奖。

科学研究 | 面向生态学科重大学术前沿,紧密对接生物多样性保护、“双碳” 、粤港澳大湾区等国家战略,学院组建了三大研究团队:生物多样性与保护、生态系统修复与功能提升、碳汇与可持续发展。

文化建设 | 文化建设对新建学院至关重要。成立学术交流中心,组织“生态与进化讲座”“生态与进化暑期学校”“生态论坛”“生态人生”等学科品牌活动;成立教师发展中心,为学院青年教师联系“传帮带”导师,帮助青年教师快速提升教学和科研能力;开设“生态新锐”“生态笃行”等栏目,促进院内教师交流。

邀请对象

1、具有一流高校助理教授及以上任职经历,或相当水平职务任职经历的海内外优秀青年学者。

2、具有海内外知名高校博士后工作经历,或博士毕业于海内外一流高校的优秀青年学者。

说明: 学校将为受邀学者统一安排论坛期间食宿,并提供交通补贴。

招聘学科方向

学院坚持生态与进化整合研究,结合学院中长期发展规划,主要招聘方向包括(不限于):生物多样性与与保护、生态系统修复与功能提升、碳汇与可持续生态学等。

一、生物多样性形成

1、实验进化与宏观进化:结合实验室微生物演化实验、基因组学、谱系追踪、高通量性状测定等手段,研究演化及多样性维持的基本机制;通过荟萃分析、系统发育统计分析等手段,在宏观进化尺度上研究演化规律。

2、理论分子进化:通过构建种群遗传学理论模型或机器学习模型,开发生物信息学工具,在实际数据中推测选择压力、重组率、杂交基因流等关键参数。

3、行为基因组学:通过单细胞测序、转基因、谱系追踪、行为学、QTL作图、比较基因组学等手段,研究影响生物多样性形成的关键行为的演化机制,探讨演化中关键性状的决定基因及演化规律。

本方向(团队)拟引进实验进化、理论分子进化、行为基因组学、宏观进化等研究领域的高水平人才。

二、生物多样性维持与保护

1、生物多样性与生态系统功能关系:主要围绕森林、湿地、海洋等生态系统开展物种共存、物种濒危机制、物种保育、生物多样性-生态系统功能关系、复杂生态网络等相关研究。基于大型永久性监测样地、野外和温室控制实验,以及网络数据库的建立与分析,为生物多样性保护提供理论和技术支撑。

2、昆虫系统学与害虫生态防控:围绕昆虫物种多样性起源与演化、昆虫系统分类、天敌昆虫种群遗传学和资源利用等方面开展研究;应用生态学原理、现代系统科学的思想和方法,研究害虫种群生态控制问题,包括害虫及其天敌的生物学、系统学;害虫及其天敌的生态学和适应性进化;害虫生物防治策略及应用新技术。

3、宏观生态学与生态遥感方向:结合观测、实验和理论模型,揭示多类群生物多样性在区域和全球尺度上的分布格局;利用快速发展的遥感等技术手段,研究大尺度生态学格局和过程。

本方向(团队)拟引进群落物种共存、物种濒危机制、生物入侵、物种保育、生物多样性-生态系统功能关系、生态网络关系、宏观生态学、生态遥感、病虫害生态防控等研究领域的高水平人才。

三、生态系统修复与功能提升

1、生物地球化学循环与生态修复:结合微生物学、同位素示踪、DNA-SIP、组学分析等手段,研究微生物驱动的化学元素循环机制及其在生态修复中的应用;通过数值模拟、风洞实验、无人机监测、人工智能等手段,研究污染物的空间分布规律、迁移转化机理及影响模式揭示等。

2、病毒组学与生态系统功能:通过宏病毒组、病毒分子生物学、病毒生理学等手段,研究病毒的组成和分布对生态系统功能的影响。

3、生物电化学和生物膜水处理:通过生物电化学辅助强化有机污染物的降解和定向生物转化及资源化;结合微生物生态学和化学工程等学科基础,开发具有高效生物转化与降解能力的生物膜处理新工艺和运行方法。

本方向(团队)拟引进生物地球化学、病毒组学、生态修复、生物电化学方向、生物膜水处理方向等研究领域的高水平人才。

四、碳汇与可持续生态学

1、宏观生态学与可持续发展:包括可持续生态学基础理论与方法、生态风险评价与生态安全格局构建、生态补偿机制与生态产品价值实现、气候变化的生态适应等。

2、生态城市与可持续发展:包括城市生态系统承载力评估、城市景观格局与生态过程、城市复合生态系统碳循环与低碳城市、城市生态规划与生态修复等。

3、生态产业与可持续发展:包括循环经济与清洁生产以及生态工业、生态农业等生态产业园的运行机制与建设途径。

本方向(团队)拟引进宏观生态学与可持续发展、生态城市与可持续发展、生态产业与可持续发展等研究领域的高水平人才。

招聘岗位

◾ 长聘教授:具有高深的学术造诣,在人才培养或学术研究方面取得国内外公认的标志性重大成就和贡献,具有重要影响力和学术地位;在国内外具有重要影响力和学术地位,具有带领本学科赶超或引领国际先进水平的能力;具有突出的团队领导和组织协调能力;年龄原则上不超过50周岁。

◾ 长聘副教授:具有较高的学术造诣,在人才培养或学术研究方面取得国内外广泛认可的创新性成就和贡献,具有较强影响力和学术地位;具有保持本学科国内外先进水平的能力,成为本学科领域独立学术带头人;年龄原则上不超过45周岁。

◾ 预聘副教授:具有较强的科学研究和技术创新能力,在人才培养或学术研究方面取得高水平成果,在国内外具有一定的专业影响力;具有成为本学科领域学术带头人或优秀学者的发展潜力;年龄原则上不超过40周岁。

◾ 预聘助理教授:具有广阔的学术视野、活跃的创新思维和扎实的研究基础;取得较高水平的专业成果,学术发展潜力较大;年龄原则上不超过35周岁。

◾ 博士后:熟悉高等教育规律,了解国内外高等教育情况,具备国际化的学术视野、较高的学术水平和较强的科研能力;年龄在35周岁以下,获得博士学位不超过3年。

岗位基本条件

1、拥护中国共产党的领导,坚持正确的政治方向;遵守中华人民共和国宪法和法律,忠诚教育事业,遵守学校的各项规章制度;

2、具有良好的职业道德,严谨的学风;

3、熟悉高等教育规律,了解国内外高等教育情况;

4、有国际化的学术视野和引领本学科领域发展的思路;

5、身体健康,聘期内应全职到校工作。

报名方式

扫描下方二维码登录“中山大学人才报名系统”,选择“中山大学第十四届国际青年学者论坛”场次进行报名。

(系统开放时间:北京时间8点至24点;报名时间截至2023年5月23日24点)

联系方式

联系人:姚老师

邮箱:yaoyp3@mail.sysu.edu.cn

电话:0755-23260285

通讯地址:深圳市光明区公常路66号中山大学深圳校区医学园2栋

学院官网:http://eco.sysu.edu.cn

生态学院官方微信公众号