储诚进教授团队发现白蚁多样性与设施受灾的驱动因子及其机制

白蚁广泛分布于热带至温带地区,承担着分解作用、养分循环、土壤扰动等多项重要的生态系统功能。然而,部分白蚁种类因其食木的特性,极大侵害了城市建筑和农林生产,造成了全球每年高达400亿美元的经济损失。因此,在白蚁防治过程中应当明确哪些是害虫,而哪些应当加以保护。

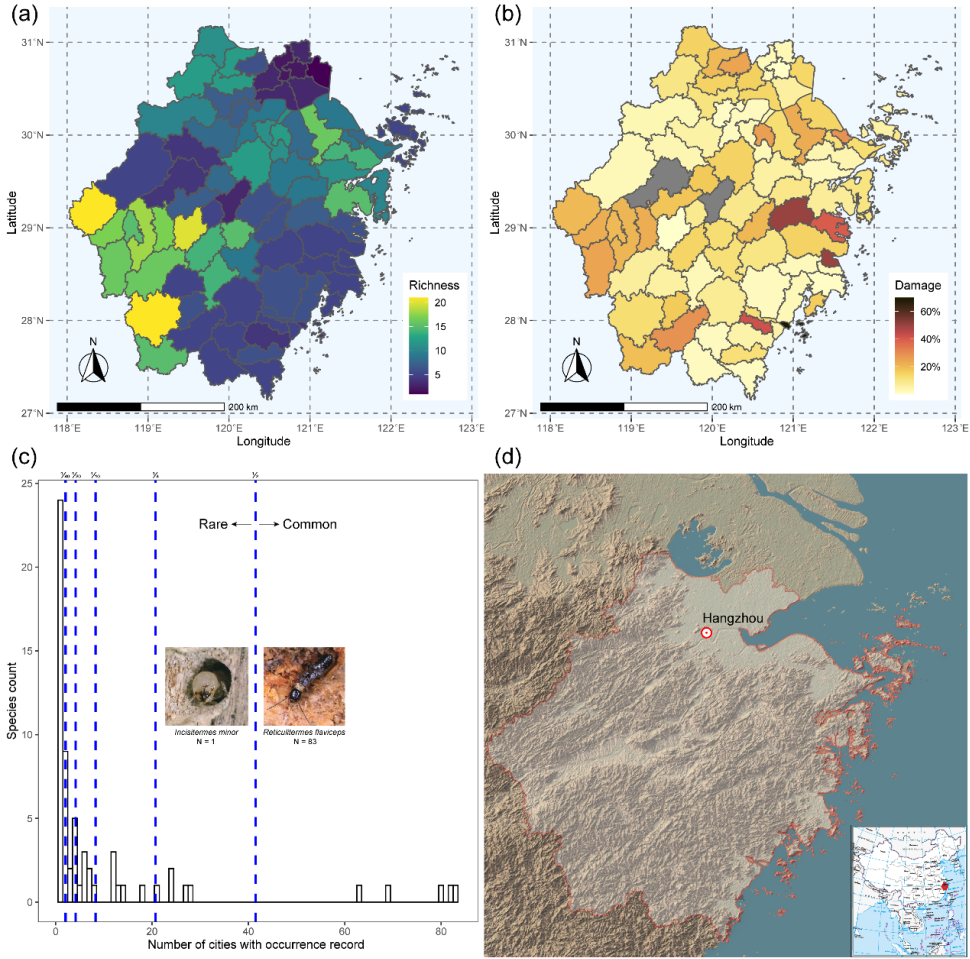

基于生物多样性-生态系统功能关系研究所提出的四种机制,我们提出了四种可能存在的白蚁多样性-设施受灾(即白蚁侵害率)关系:(1)互补效应:随着总物种数的增多,不同白蚁物种之间因生态位差异而导致群落整体对设施受灾程度的提升;(2)选择效应:功能占主导的物种(如木食性白蚁)的出现提升设施受灾水平;(3)质量比假说:优势/常见种决定设施受灾水平;(4)稀有种效应:一些稀有物种因具有独特功能或特性,其出现对于促进设施受灾具有关键作用。此外,我们选取了分属气候、植被、人类活动的33个环境因子以探究白蚁多样性和设施受灾的驱动因子,并检验环境因子对设施受灾的作用机制——即直接作用于设施受灾水平,或间接通过影响白蚁多样性从而影响设施受灾。我们基于文献搜集了浙江省83个区县级行政单位中63个白蚁种类的分布情况和8种设施的受灾水平(图1),并基于ClimateAP和MODIS卫星遥感影像等数据库获取环境因子。

图1 数据总览。(a)各区县白蚁物种丰富度;(b)各区县城区建筑受灾水平;(c)常见和稀有种白蚁按照五个临界值进行区分:50%、25%、10%、5%、2.5%;(d)研究地点浙江省(红线内部)

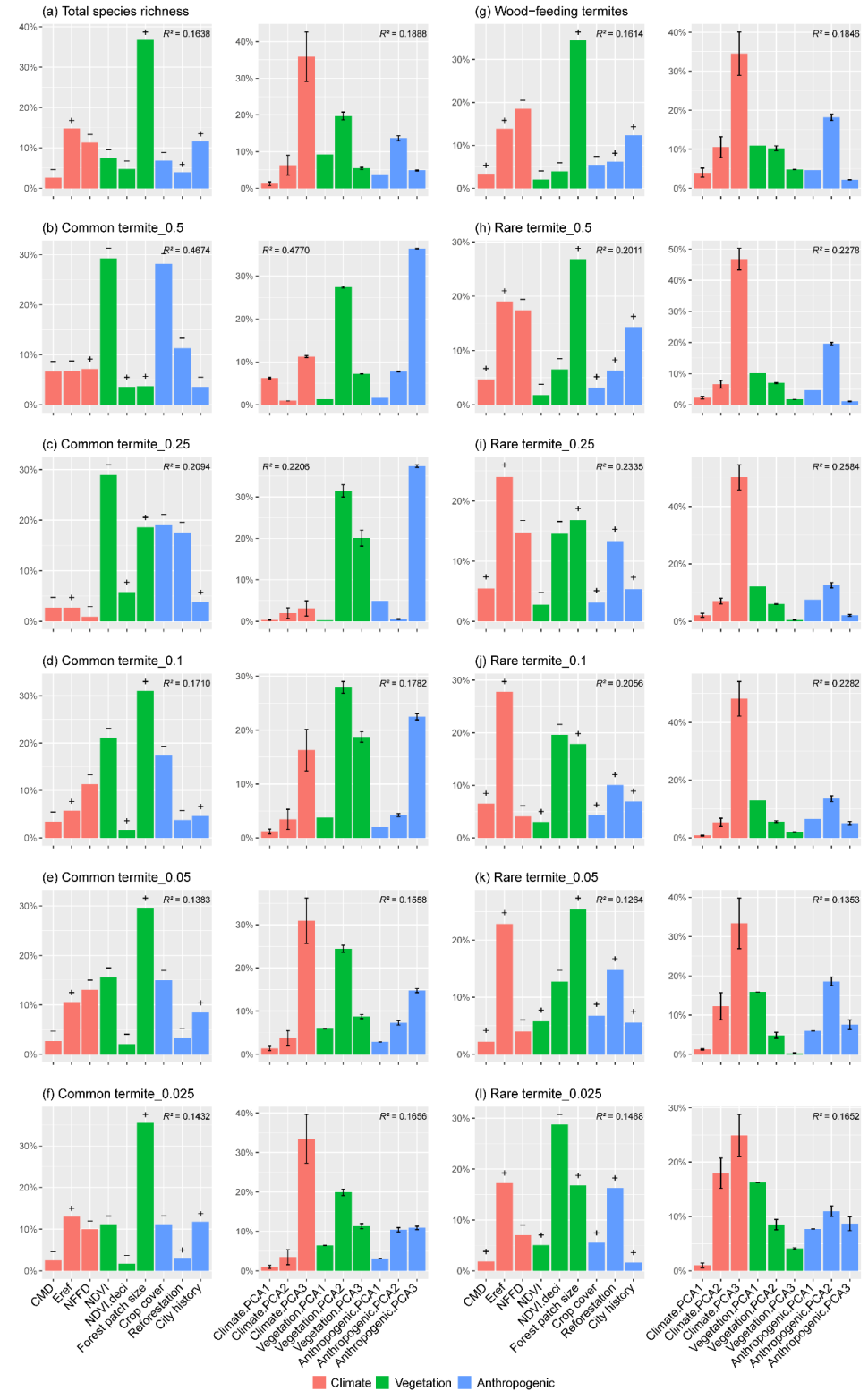

我们发现在四种白蚁多样性指标中,常见白蚁的物种丰富度对于三类处于人口密集区域的设施(城区建筑、农村建筑、城市绿地)具有最强的驱动力,而稀有种的物种丰富度对于四类处于人口较稀少区域的设施(古建筑、古树、森林、水库)具有最强的驱动力。此外,植被和人为活动因素是常见白蚁物种丰富度的主要驱动因子,即常绿植被越多、植树造林活动越多的区县具有更少的常见白蚁种类;气候是稀有白蚁物种丰富度的主要驱动因子,即干旱胁迫越高(海拔越高)的区县具有更多的稀有白蚁种类(图2)。

图2 三类环境因子对白蚁多样性的解释度对比

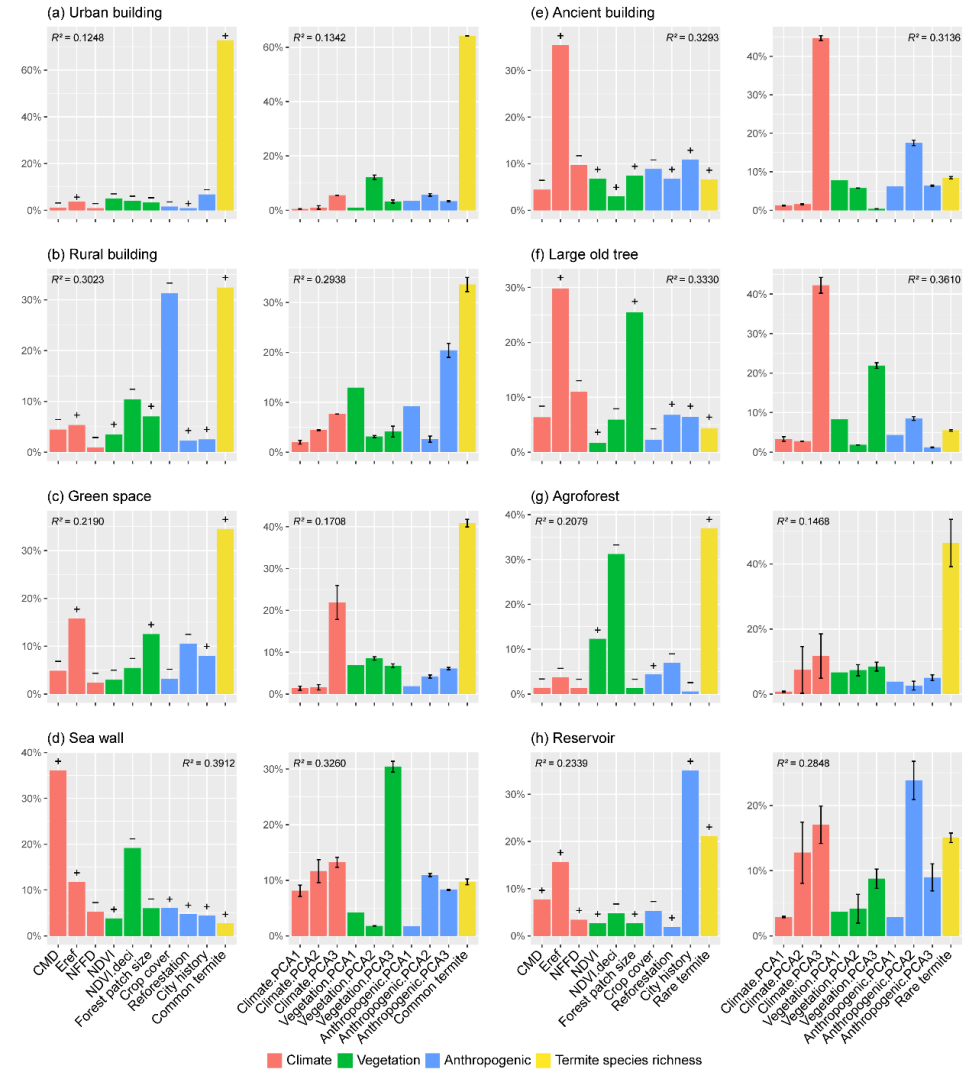

与环境因子相比,常见白蚁物种丰富度对于三类分布于人口密集区域的设施(城区建筑、农村建筑、城市绿地)的受灾水平具有最强的解释度。相较而言,气候对于古建筑和古树两类处于人口较稀少区域的设施受灾水平具有更强的解释度,气候和人为活动对水库受灾水平具有较强的解释度,而稀有白蚁物种丰富度仅对森林受灾水平有最强的解释度(图3)。

图3 三类环境因子与白蚁多样性对人口密集区域(左二列)和人口稀少区域(右二列)设施受灾水平的解释度对比

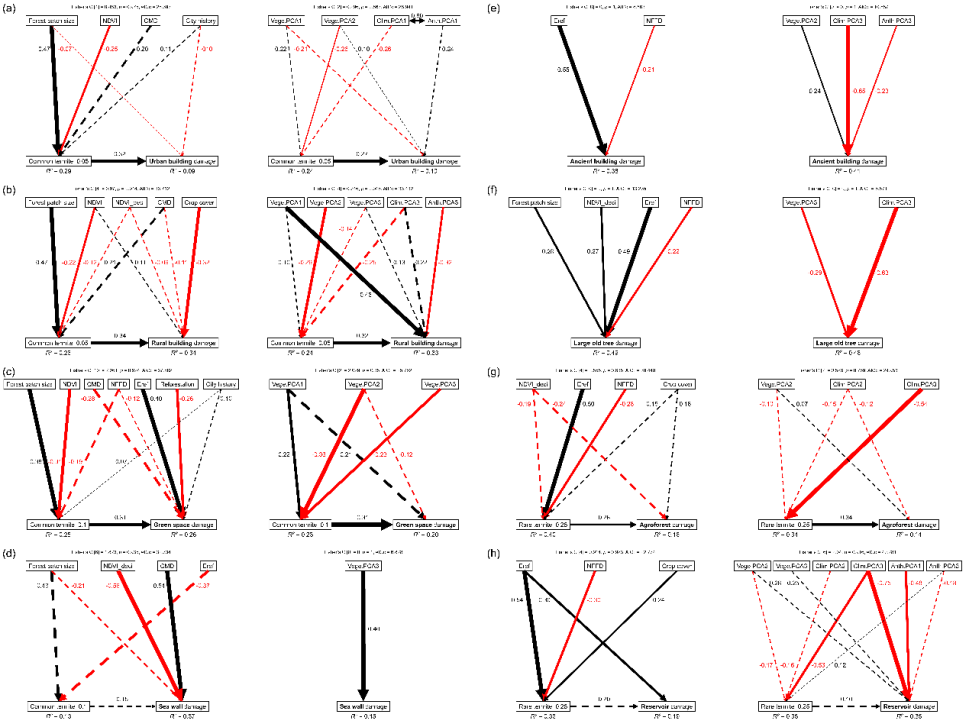

进一步分析发现,植被因子主要通过影响常见白蚁物种丰富度,进而间接地影响人口密集区域设施的受灾水平。气候因子则直接作用于人口稀少区域设施的受灾水平(图4)。

图4 环境因子和白蚁多样性对人口密集区域(左二列)和人口稀少区域(右二列)设施受灾水平的作用机制

本研究表明,在城市森林和绿地中增加常绿树种的栽种比例可能有助于控制常见白蚁危害。相比于化学防治,该措施具有可持续性和环境友好等优点。此外,本研究表明稀有白蚁的危害性并没有常见种高,而气候因素与偏远地区设施受灾水平更加直接相关。鉴于我国未来将会面临更频繁和强烈的极端气候事件(如干旱),保护工作者应当对偏远地区的稀有白蚁种类和设施加强调查和保护。

研究结果以“Differential effects of vegetation and climate on termite diversity and damage”为题发表于Journal of Applied Ecology;储诚进团队巫东豪博士为该论文第一作者,储诚进教授为通讯作者,德国慕尼黑工业大学Sebastian Seibold研究员、英国班戈大学M. D. Farnon Ellwood教授参与了该项目的工作。该研究受到国家自然科学基金项目及中山大学有害生物控制与资源利用国家重点实验室开放课题项目资助。

全文链接:https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.14282

通讯员:巫东豪