鸟类生态与进化团队在生物物种分化领域取得新进展

我院刘阳副教授团队近日联合法国、伊朗、蒙古、瑞士等国研究者完成了欧亚大陆广域分布的雉鸡(Phasianus colchicus)的分子系统地理学研究,并深入解析了环境异质性对分布格局和进化历史的影响。

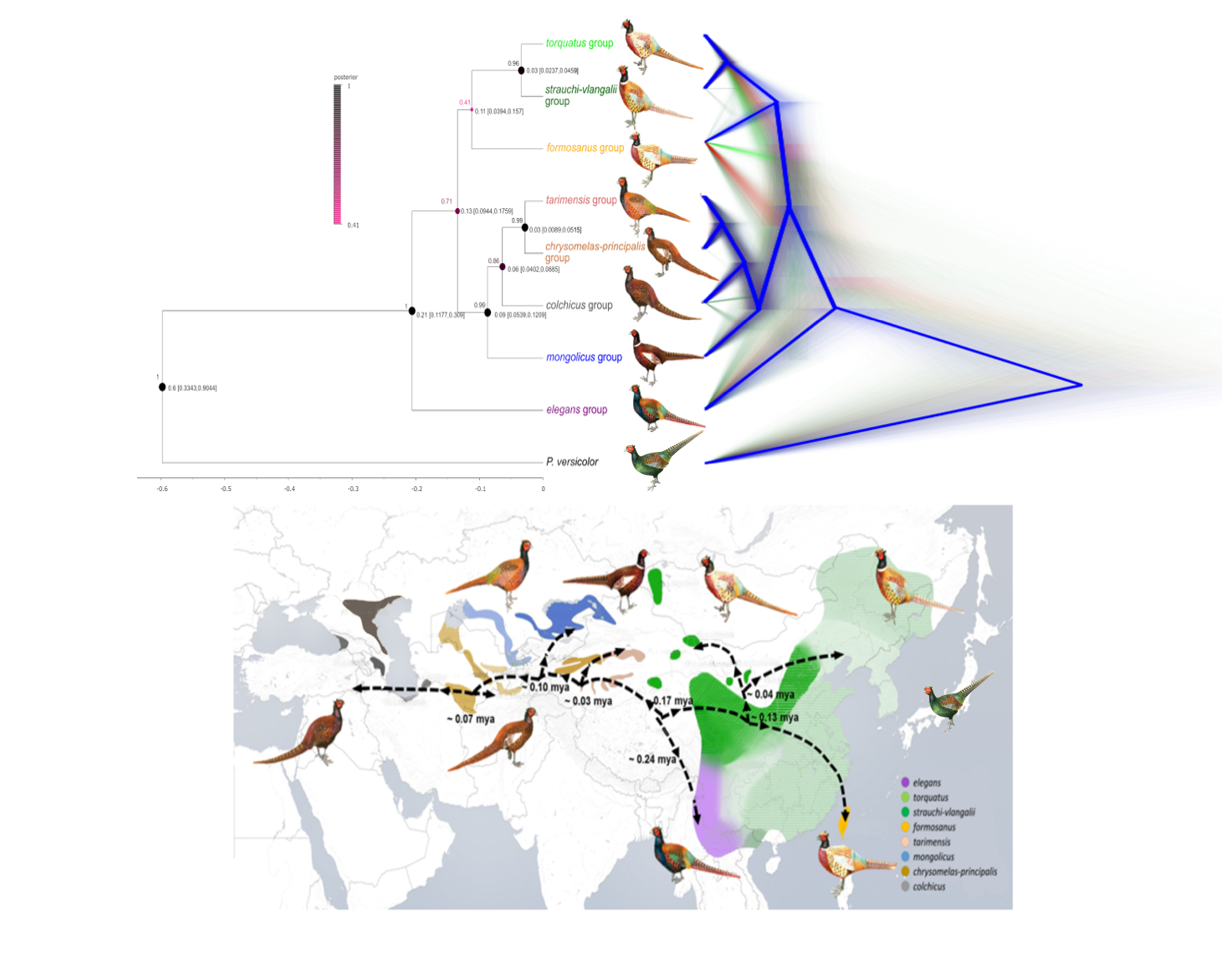

雉鸡是全球分布最广的鸡形目物种,也是鸟类中亚种最多(30个亚种)的物种之一。这项研究首次从西亚-中亚-东亚这一广阔的地理范围研究了雉鸡遗传多样性及种群历史。在亚洲90多个地点采集了覆盖22个亚种的超过200份样品,使用线粒体DNA和多个核基因遗传标记,基于溯祖理论的多种方法进行分析发现,雉鸡从中更新世早期(1.2-0.8 百万年)开始分化,种内形成了8个进化支系:地形复杂但气候相对稳定的横断山脉作为天然的地理屏障,使云南支系独立进化;华东支系在我国东部地区低海拔地区连续分布,于末次冰期期间经历了种群扩张;在雉鸡分布区往西扩张过程中,随着气候逐渐干冷,甘肃-青海支系在黄土高原东边形成斑块分布且开始分化;在第四纪初中亚地区开始干旱化,沙漠的扩张以及草原的破碎化导致雉鸡栖息地片段化,促进种群逐渐分化,形成塔里木盆地支系、阿富汗-土库曼斯坦支系、准噶尔盆地支系和高加索山支系(colchicus group);另外,台湾支系则是由于岛屿地理隔离形成的。因此,历史上区域气候及地理环境变化是形成雉鸡现有空间分布格局的主要原因。整合分子系统学、地理分布、形态学证据,研究团队提议雉鸡可以进一步细分为“雉鸡P. vlangalii、云南雉鸡P. elegans、西域雉鸡P. colchicus”3个独立物种。

图1 雉鸡不同支系之间的进化关系(上图)与扩散路线(下图)。

该研究为理解自然种群气候和环境变化、动物地理分布格局和群体遗传多样性的成因提供了重要的基础资料。此外,雉鸡的驯化品系“七彩山鸡”还被引进到欧洲、北美和澳洲,是一种较高经济价值的禽类。本团队2019年底在Genome Biology and Evolution杂志上发表的雉鸡全基因组(图2)为我国雉鸡的种质遗传资源保护和雉鸡表型进化研究奠定了基础。

研究结果以“Regional drivers of diversification in the late Quaternary in a widely distributed generalist species, the common pheasant Phasianus colchicus”为题发表在国际经典期刊Journal of Biogeography(全文链接:https://doi.org/10.1111/jbi.13964),硕士研究生刘思敏为第一作者,刘阳副教授为唯一通讯作者,中山大学生态学院为第一单位。研究获得国家自然科学基金项目(No.31572251)资助。

图2 雉鸡基因组文章发表