环境变化和种间互作团队研究揭示热带蛾类幼虫和成虫的高温耐受差异

全球变暖的大背景下,外温动物(ectotherms)如节肢动物、两栖爬行类的耐热性差异及其驱动机制,是预测该类群对气候变化响应的关键。对于昆虫这类具有复杂生活史阶段的类群,传统研究多聚焦于成虫阶段及宏观气候的影响,而微气候如何调控不同生活史阶段(如幼虫、蛹等)、不同取食策略生物的耐热性,仍缺乏系统验证。

本研究以西双版纳热带雨林下层取食的蛾类为研究对象,通过饲养蛾类幼虫至成虫,量化分析蛾类成虫和幼虫的高温耐受(Critical Thermal Maximum, CTmax,耐热性常用指标)的差异,揭示了热带蛾类耐热性的多维调控机制。

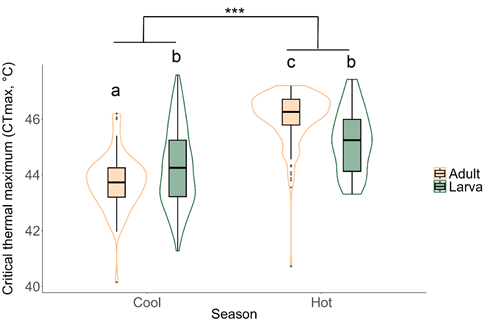

蛾类幼虫和成虫的高温耐受在不同季节相对高低不同,但整体上热季强于凉季。

研究发现,蛾类耐热性存在显著季节性差异:气温较高的季节(热季)成虫与幼虫的高温耐受均高于气温较低的季节(凉季)。不同生活史阶段的耐热性呈现季节性逆转——凉季幼虫的高温耐受性显著高于成虫,热季则反之。这一现象或归因于叶片微气候的缓冲作用:凉季叶片能有效提升幼虫体温,热季则为幼虫提供相对凉爽的环境;而具备飞行能力的成虫因活动空间更开放,更易受宏观温度波动的直接影响。

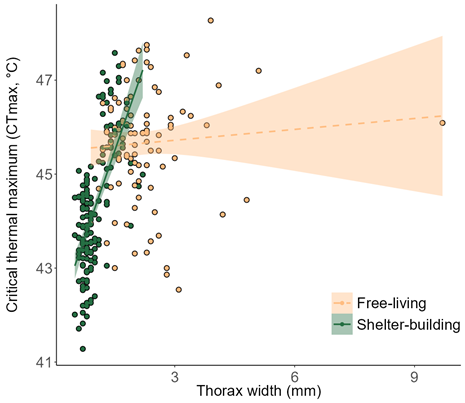

蛾类幼虫高温耐受在自由活动的种类中和体型无关,而在卷叶类幼虫和体型成正相关

与此同时,取食策略也对幼虫耐热性产生显著调控:构建庇护所的幼虫(卷叶类幼虫,如卷蛾科、草螟科等),因庇护所可帮助其避开阳光直射、降低环境温度暴露,其高温耐受显著低于自由取食的幼虫。

该研究揭示了微气候在塑造不同生活史阶段、不同取食策略蛾类耐热性中的重要性,同时为评估气候变化下热带蛾类脆弱性提供新视角,指出热季时林下幼虫或比成虫更易受高温威胁。

研究成果以 “Heat tolerance in tropical moths varies with micro-climate, life stage and larval feeding strategy” 为题,发表于国际生物学期刊Biology Letters。中山大学生态学院24级硕士生王浩杰为论文的第一作者,程文达助理教授为论文的通讯作者。中山大学生态学院22级硕士毕业生王玲、23级硕士生陈晓健,香港大学Bartosz M. Majcher博士、Louise Ashton副教授,中国科学院西双版纳热带植物园中村彰宏(Akihiro Nakamura)研究员为论文的共同作者。该研究受到国家自然科学基金青年项目资助。西双版纳国家野外科学观测研究站和西双版纳国家级自然保护区在研究中提供了大力支持。

全文链接(https://royalsocietypublishing.org/doi/full/10.1098/rsbl.2025.0460)