Journal of Ecology | 中山大学马子龙团队揭示森林演替与环境对功能性状-个体生长关系的影响机制

树木个体的生长不仅决定了森林的生产力与碳汇功能,也是理解森林动态与生态系统可持续性的核心环节。传统研究主要聚焦于特定森林类型或气候条件下的性状—生长关系(growth–trait relationships, GTRs),但其在大尺度上如何受林分发育与气候调节仍不清晰。本研究基于美国森林资源清查(FIA)数据,整合了9828个样地、22.9万株树木的长期观测数据,系统探讨了林龄与区域气候(年均温与气候湿度指数)对个体树木功能性状—生长关系的调控机制。

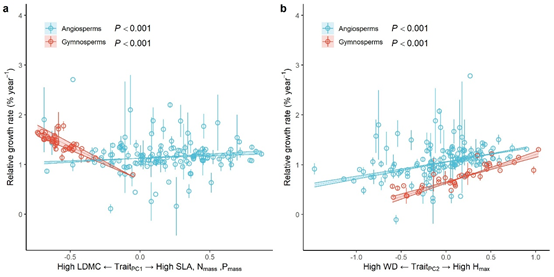

图1.被子植物与裸子植物个体生长随植物功能性状的变化趋势。(LDMC:叶片干物质含量;SLA:比叶面积;Nmass,Pmass:叶片氮磷含量;WD:木材密度;Hmax:树木最大高度)

研究发现,树木相对生长率总体上与表征“资源获取型”策略的茎性状(较高的树高、较低的木材密度)呈正相关。然而,与叶片经济谱相关的叶性状(较高的比叶面积、氮、磷含量)在被子植物中促进生长,却在裸子植物中抑制生长(图1)。总体而言,性状—生长关系随林龄增加而减弱,但随温度升高而增强。结构方程模型进一步揭示,林龄通过增加林分断面积(表征群落竞争强度)与树木死亡率间接削弱了性状—生长关系,而温度的升高则强化了资源获取型树种的生长优势(图2)。

图2. 林龄和气候环境通过影响竞争强度、树木死亡来改变GTRs(MAT:年均温;CMI:气候湿度指数)

研究揭示了植物功能性状与个体生长关系在时间和空间尺度上的变化规律,这些结果表明,当前以速生“资源获取型”树种为主的造林策略,其碳汇功能会随着林分发育逐渐降低;相反,在维持长期生态系统服务的保育型森林中,混合栽植生长周期较长的“资源保守型”树种,可增强碳汇的持续性。研究也提示森林管理者,在暖温带及亚热带地区,合理调节经营轮伐周期与树种配置,有助于同时实现生态与经济效益的双赢。

研究结果以“Functional traits and individual tree growth relationship weakens with stand development but strengthens with increasing temperature”为题发表在国际生态学权威期刊Journal of Ecology上。中山大学生态学院2023级博士生单荣旭为论文的第一作者,中山大学生态学院GROOT团队PI马子龙副教授为论文的通讯作者,加拿大湖首大学陈汉教授为论文的共同作者。该研究受到国家自然科学基金青年项目、广东省面上项目、深圳市面上项目等项目的资助。

全文链接:https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2745.70182