Nature | 中山大学储诚进团队发现土壤无脊椎动物工程师效应驱动全球生态系统功能

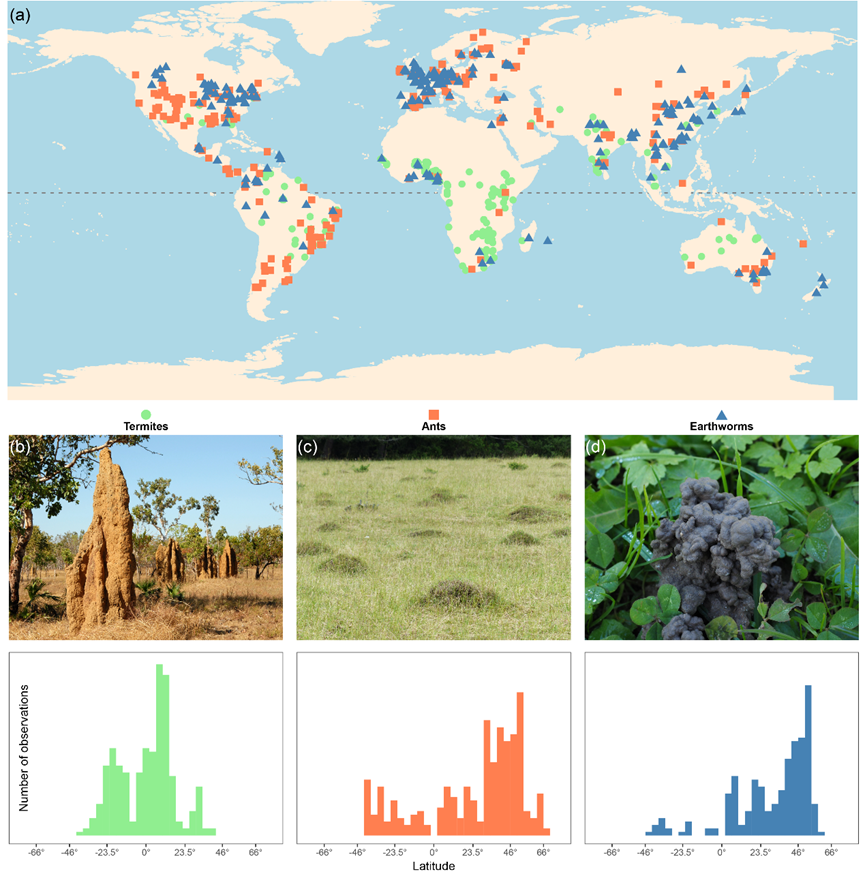

自工业革命时代以来,全球变化驱动着生物多样性的急剧丧失,导致生态系统濒临系统性崩溃和功能性丧失。理解、保护与构建健康生态系统是应对全球变化的重要解决之道。以往研究主要关注地上生物群落(如植物)与地下生物群落(如微生物)对陆地生态系统的支持作用,但忽略了土壤动物与生物多样性、生态系统功能的重要关联。白蚁、蚂蚁和蚯蚓等三大类群广泛分布于全球热带、温带乃至寒带(白蚁除外)气候区,在土壤无脊椎动物群落中具有较高的数量和生物量。它们可以通过土壤扰动产生蚁丘、泥被或蚯蚓粪等独特生物构造(biogenic structure),并在养分循环和生物多样性维持等多种生态系统过程中扮演重要角色,因此被广泛认为是“生态系统工程师”(ecosystem engineer)。在当前全球土壤无脊椎动物发生急剧且广泛物种灭绝的背景下,探究白蚁、蚂蚁和蚯蚓等生态系统工程师对多种生态系统功能的全球效应及其环境驱动因子已迫在眉睫。

由中山大学生态学院和水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室领衔的国际团队在Nature期刊发表题为“Global engineering effects of soil invertebrates on ecosystem functions”的研究论文。该荟萃分析发现在全球尺度上三大无脊椎动物类群的土壤扰动作用可以提升土壤主要养分含量、土壤呼吸速率、微生物生物量以及植物生物量。随着年均温的升高,白蚁对土壤呼吸和植物生物量、蚯蚓对土壤氮磷含量的促进作用均随之提高。不同的是,蚂蚁对土壤氮磷含量、植物生物量和植物存活率的促进作用随净初级生产力升高而降低,并在中纬度地区达到峰值。进一步分析表明,白蚁通过缓解热带地区磷养分限制进而促进植物生长,蚂蚁则通过缓解温带地区氮养分限制促进植物生长。

中山大学生态学院博士后巫东豪为第一作者,储诚进教授为通讯作者。北京师范大学地理科学学部杜恩在教授、德国生物多样性综合研究中心Nico Eisenhauer教授、法国索邦大学巴黎生态与环境科学研究所Jérome Mathieu教授为论文共同作者。本研究得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划、水产动物疫病防控与健康养殖全国重点实验室(中山大学)开放课题、中央高校基本科研业务费、德国研究联合会(DFG)和法国生物多样性研究基金会(FRB)等资助。

1 研究背景

据估计,全球约59%的物种或短暂或终身生活在土壤。其中,白蚁、蚂蚁和蚯蚓在陆地生态系统中扮演极其重要的角色,曾被美国生物学家Edward O. Wilson教授誉为“主宰世界的小东西”(the little things that run the world)。它们可以通过土壤扰动产生独特的生物构造(如蚁丘和蚓粪),改变土壤微环境并为其他生物类群提供食物和栖息资源,因此被广泛认为是“生态系统工程师”。尽管学界已报道了三大无脊椎动物类群的生物量、多度和生物多样性的全球分布格局,然而目前尚未有研究对白蚁、蚂蚁和蚯蚓生态系统工程师效应的全球格局及环境驱动因子进行系统评估和探讨。

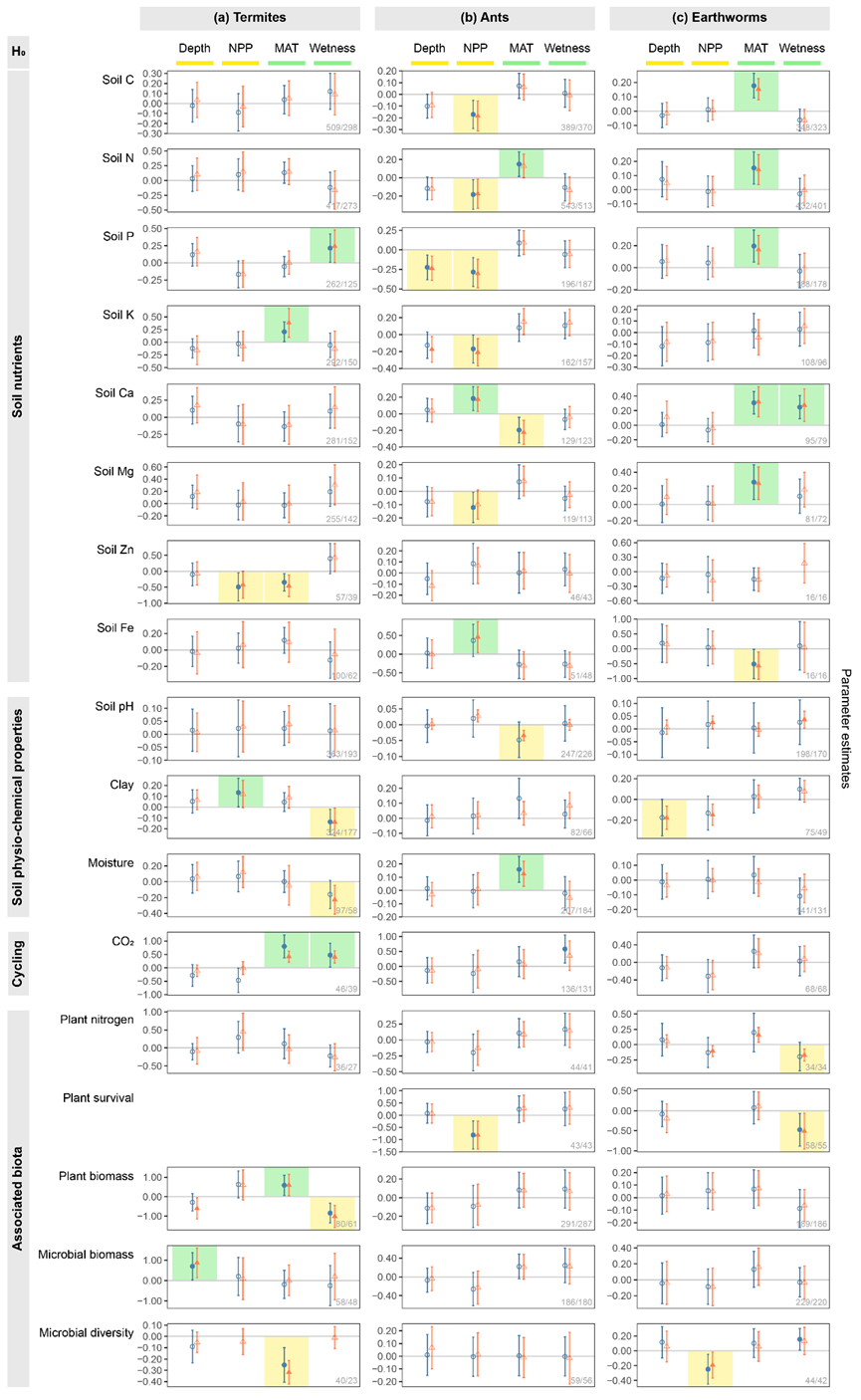

环境因子主要通过两种途径来影响生态系统工程师对关键生态系统过程和功能的效应——改变资源可获得性和影响工程师代谢速率。生态系统理论(Ecosystem theory)认为工程师效应会随着资源可获得性(如净初级生产力和土壤深度)的上升而降低,这是因为在整体资源匮乏的情况下,工程师类群对资源的微弱富集即可对其他生物类群产生极强的吸引作用。代谢生态学(Metabolic ecology)则认为,气候因子(如气温和水分可获得性)可以通过改变无脊椎动物代谢速率从而影响土壤扰动活动的强度。因此,本研究选取了四种主要环境因子——影响资源获得性(即生态系统理论)的净初级生产力(NPP)和土壤深度(Soil depth),影响代谢速率(即代谢生态学)的年均温(MAT)和水分可获得性(Wetness,即降水和参考蒸散量的比值)——作为预测变量,进而拟合三种无脊椎动物的工程师效应的全球分布格局。

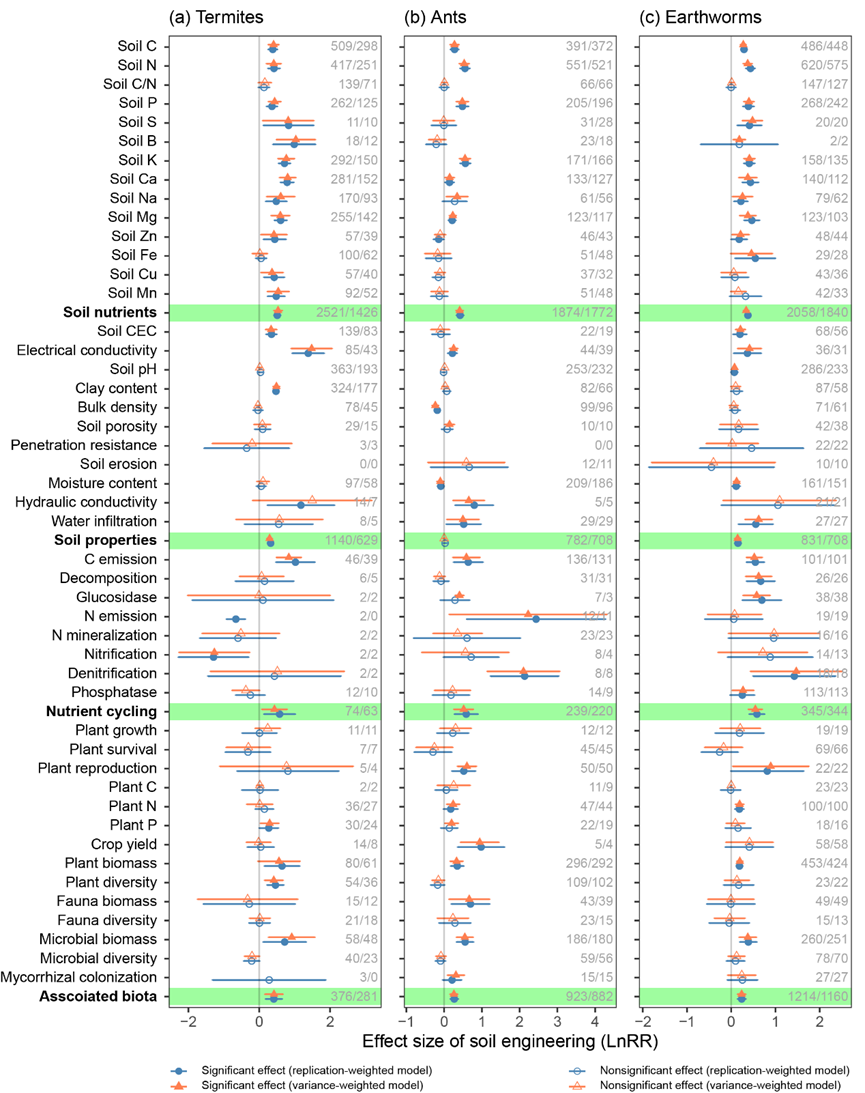

本研究通过Web of Science与中国知网共搜集了来自全球6个大洲的1047篇相关文献,并通过ImageJ等图形处理软件从原文中获取了12975条数据记录,涵盖47种生态系统功能或属性,包括14种土壤养分指标、11种土壤理化属性、8种养分循环指标和14种动植物和微生物的状态指标。其中,土壤碳氮磷含量、土壤呼吸速率和植物生物量具有较高的样本数量,因此作为本研究主要分析的生态系统功能。在本研究中,生态系统工程师效应被定义为生态系统功能在处理土(即生物构造或有工程师类群分布的情况下)和对照土(参考土壤或无工程师类群分布的情况下)之间的对数反应比(log response ratio;LnRR)。LnRR大于0时,表明生态系统工程师效应为促进作用;LnRR小于0时,表明生态系统工程师效应为抑制作用。由于部分文献并未提供完整的统计量(如生态系统功能的方差),因此本研究使用两种不同的权重系数(方差或样本量)来构建荟萃分析的多层次线性混合效应模型(Multilevel linear mixed models)。只有当两种模型的参数估计均达到显著水平(p < 0.05),或其中一个模型达到显著水平且另一模型接近显著水平(p < 0.1),我们才认为该结果在统计上是可信的。

本研究基于上述数据集和统计模型,探讨了以下三个科学问题:(1)三种土壤无脊椎动物类群在全球尺度上对47种生态系统功能的工程师效应有何异同?(2)资源获得性(NPP和Soil depth)和代谢速率(MAT和Wetness)假说是否能解释生态系统工程师效应的全球分布格局及其纬度梯度变化?(3)此前研究表明土壤无脊椎动物可以通过影响土壤理化环境进而影响微生物和植物,那么三大无脊椎动物类群对不同生态系统功能的工程师效应之间是否存在正向的协同变化关系?比如对土壤养分和物理属性的提升作用是否与对土壤呼吸、植物生物量的促进作用呈现正相关?

2 主要发现

方差模型和样本量模型结果均表明(图2),白蚁(50~123%)、蚂蚁(16~74%)和蚯蚓(29~51%)能显著提高土壤主要养分含量(包括碳、氮、磷、钾、钙、镁、钠),并提高土壤电导率(白蚁341%、蚂蚁29%、蚯蚓51%)。此外,三大类群均显著提升土壤呼吸速率(131%、81%、68%;顺序同上)、微生物生物量(151%、73%、45%)和植物生物量(75%、39%、21%)。将四类生态系统功能分别进行整合分析后,我们发现三大类群均显著提升土壤养分含量(70%、51%、40%)、养分循环速率(54%、68%、72%)和其他生物类群的状态指标(52%、30%、26%),唯有白蚁(34%)和蚯蚓(15%)显著提升土壤物理性质。上述结果表明,三大无脊椎动物类群均能为初级生产者和土壤微生物创造养分富集区域。

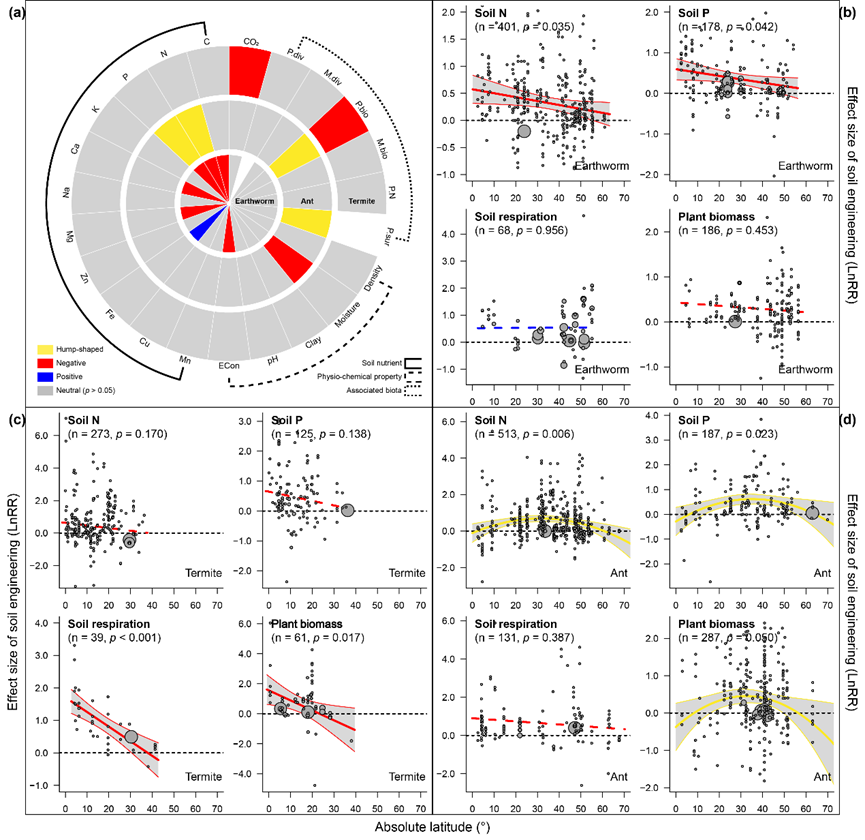

此外,我们发现了生态系统工程师效应的三种主要的纬度梯度格局(图3)。第一种为负纬度梯度格局,即生态系统工程师效应随纬度升高而降低,主要表现在白蚁(土壤呼吸和植物生物量)、蚂蚁(土壤湿度)和蚯蚓(土壤碳氮磷钙镁含量和电导率)的模型结果中。第二种为正纬度梯度格局,即生态系统工程师效应随纬度升高而增大,仅表现在蚯蚓对土壤铁含量的效应上。第三种为单峰格局,即生态系统工程师效应在中纬度地区达到峰值,向低纬度和高纬度地区递减,主要表现在蚂蚁(土壤氮磷含量、植物生物量和植物存活率)的模型结果中。上述结果表明,不同工程师类群对同一生态系统功能的效应峰值可能具有不同的热点地区,相同工程师类群对不同生态系统功能的促进作用也可能具有不同的纬度梯度格局。

基于四种环境因子的线性混合效应模型结果表明(图4),生态系统工程师效应的不同纬度梯度格局由不同环境因子驱动形成。由于年均温与纬度(绝对值)具有强负相关(相关性系数为-0.9),我们认为年均温是促进负纬度梯度格局和正纬度梯度格局的主导因素。比如,年均温的升高提高了白蚁对土壤呼吸和植物生物量(图4a)的效应,提高了蚂蚁对土壤湿度的效应(图4b),以及提高了蚯蚓对土壤碳氮磷钙镁含量的效应,而上述生态系统功能均呈现了负纬度梯度格局(图3a)。相反,年均温的升高降低了蚯蚓对土壤铁含量的效应,而该功能呈现了正纬度梯度格局(图3a)。此外,净初级生产力(NPP)可能是驱动蚂蚁效应单峰格局的环境因素。模型结果表明蚂蚁对土壤碳氮磷钾镁含量和植物存活率的工程师效应随NPP升高而降低,揭示了蚂蚁在中纬度地区低生产力生态系统(如草原和灌丛)具有改善土壤养分含量和植物适合度的重要生态效应。最后,我们发现在水分可获得性较低的干旱地区,白蚁对土壤粘土含量、湿度和植物生物量的效应、蚯蚓对植物氮含量和存活率的效应均达到最高水平。该结果说明白蚁和蚯蚓在干旱气候区对于维持植物适合度具有关键作用。

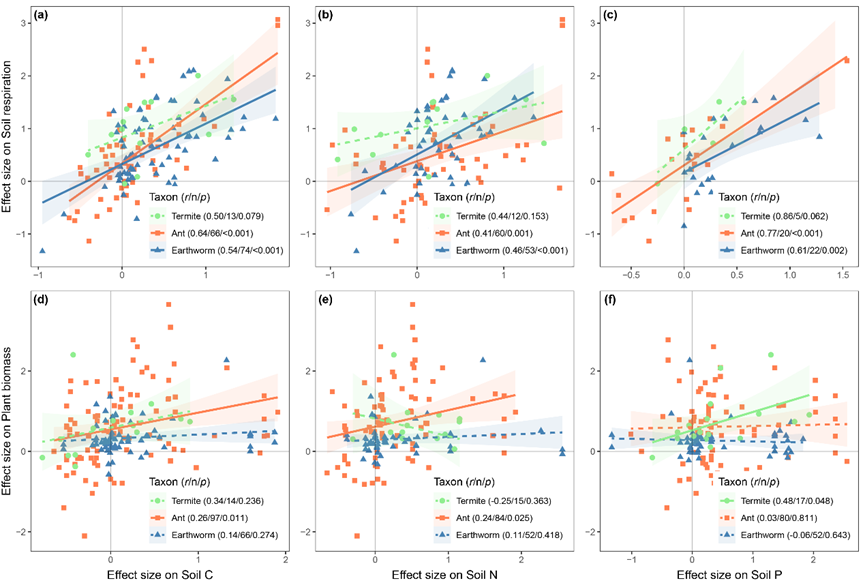

相关性分析结果表明(图5a~5c),三大无脊椎动物类群对于土壤碳氮磷含量的提升作用与对土壤呼吸的促进作用均呈现出显著(p < 0.05;蚂蚁和蚯蚓)或接近显著(p < 0.1;白蚁)的正相关关系。然而,土壤养分含量与植物生物量的工程师效应相关性结果表现出类群特异性。我们发现蚂蚁对土壤碳氮含量的促进作用与对植物生物量的促进作用呈显著正相关关系(图5d和5e),而白蚁对土壤磷含量的促进作用与对植物生物量的促进作用呈显著正相关关系(图5f)。鉴于蚂蚁和白蚁的结果差异,我们通过陆生植物氮磷养分相对限制系数(即植物对两种养分重吸收作用的对数反应比;https://www.nature.com/articles/s41561-019-0530-4)来解释生态系统工程师效应的全球分布格局。限制系数大于0,代表该地区主要受到氮限制;限制系数小于0,代表该地区主要受到磷限制。模型结果表明,白蚁对土壤磷含量的促进作用在磷限制地区达到峰值(β = -0.19, p = 0.025),蚂蚁(β = 0.34, p = 0.081)和蚯蚓(β = 0.24, p = 0.028)对植物生物量的促进作用则在氮限制地区达到峰值。上述结果反映了不同工程师类群对植物生长的促进作用可能存在机制(养分限制)和地理格局的差异,对土壤微生物活动的影响则均可能与土壤碳氮磷含量的变化相关。

3 总结

本研究通过荟萃分析,发现生态系统理论(蚂蚁与净初级生产力)和代谢生态学理论(白蚁、蚯蚓与温度、水分可获得性)均可解释土壤无脊椎动物生态系统工程师效应的全球分布格局,但不同理论适用的主要类群存在差异。此外,本研究阐明了全球尺度上白蚁、蚂蚁、蚯蚓等生态系统工程师类群对碳循环和养分动态作用效应的三个主要规律。第一,三大类群均能通过提升土壤主要养分含量进而促进植物生物量、微生物生物量和土壤呼吸速率。其中,白蚁对植物生物量和土壤呼吸的促进作用在温暖气候下更为显著。因此我们预测,气候变暖会进一步增强白蚁对碳固定和碳释放过程通量的影响程度。后续研究需要将碳循环过程作为整体进行研究,以准确评估气候变化背景下白蚁等生态系统工程师对碳循环的综合生态效应。第二,白蚁和蚂蚁分别通过缓解磷限制和氮限制从而在热带地区和温带地区促进植物生长。与之相符,我们还发现白蚁能显著提升植物组织的磷含量(图2a),而蚂蚁则显著促进植物组织的氮含量(图2b)。为验证该规律,后续实验可以考虑通过氮磷养分施加的控制实验来检验白蚁和蚂蚁促进植物生长的机制差异。第三,白蚁和蚯蚓对植物适合度的促进作用在干旱地区要高于湿润地区。该结果与以往部分研究相一致,比如白蚁可以在极端干旱事件期间维持热带雨林的养分循环、幼苗存活等多种生态系统功能;蚯蚓活动所产生的土壤孔洞有助于干旱地区植物根系向深层土壤生长并获取稀缺的水资源。鉴于白蚁、蚂蚁、蚯蚓等土壤无脊椎动物类群对多种生态系统功能均具有重要的工程师效应,我们认为包括气候在内的全球变化因子可能会通过改变土壤无脊椎动物的工程师效应进而重塑生态系统和影响生物地理化学循环。

论文信息:https://www.nature.com/articles/s41586-025-08594-y (DOI: 10.1038/s41586-025-08594-y)