生态新苗09-刘畅宁:从聆听到思考,荣誉课程中的探索与成长

个人简介

刘畅宁,生态学院2020级生态学(强基计划)本科生,获理学荣誉学士学位

自高考填报志愿起,生态学就是我的目标专业,最后很幸运作为第一志愿被录取了。2020年9月,我进入生态学院学习,这一年也是国家开始实施强基计划的第一年,我有幸进入强基计划,并且有机会修读学院开设的荣誉课程。

从小教室到广阔天地

在大一上学期学习积累了一些基础知识后,大一下学期我修读了第一门荣誉课程《生物学基础研讨课》。这门课在东校园一间小教室上课,上课的老师既有生态学院的老师,也有不少生命科学学院的老师。每位老师都把他们一生中积累的知识,用两节课的时间以小讲座的形式讲给我们听,这给刚开始进行生态学学习的我们打开了非常之大的一扇窗。生态学的方向是非常广阔的,而每位老师的研究领域基本没有重合,因此在大一时我们就能接触到生态学的诸多领域,这让我们对完整认识生态学的真正面貌、了解生态学的多种思想提供了非常大的帮助。我们当时的课程作业是“写下你在这门课的收获”,我写下了这么一段话:

“很多个周二的晚上,我能听到各个领域的老师跟我讲他们所在研究领域的事情。比如廖文波老师讲植物多样性在水果资源上的重要价值,金建华老师给我看他收藏的化石,林里老师谈沙漠结皮藻以及范朋飞老师讲的一系列改变了我对人类认知的事情。这些事情都是每一位老师用很长时间所积累的知识,他们在100分钟的时间内带我在这些知识面前飞速跑过,有种小时候朋友给你看他最喜欢的动画片的那种感觉。这些知识在网络上,在图书馆,我用几个星期甚至几个月的时间都不一定能获取,这种快乐,无以言表。”现在想来依旧是非常开心。

从听到想

我们这一年级的荣誉课程多以研讨课为主,既有老师讲授知识,也有我们自己谈对某些科学问题的看法。这种类型的课程,老师所讲的反而是次要的,主要是我们自己的思考以及与老师的讨论。记得有次下课,我和廖文波老师讨论一棵活了五千年的树,它五千岁时结的果和一千岁时结的果是不是一样的。我们讨论了将近半小时,最终谁也没能说服谁。还有一次,储诚进老师在课前让我们思考生态网络与进化的关系。我那会有点初生牛犊不怕虎,搜索了一篇Annual Reviews系列有关生态网络的文章,但用了一周的时间也没能完全看明白,后面稀里糊涂做了一个小小的汇报,最后在和储老师讨论的时候汗流浃背。虽是如此,在探索和思考的过程中,我的自学和检索能力得到了非常大的提升。

从“小尺度”到“大尺度”

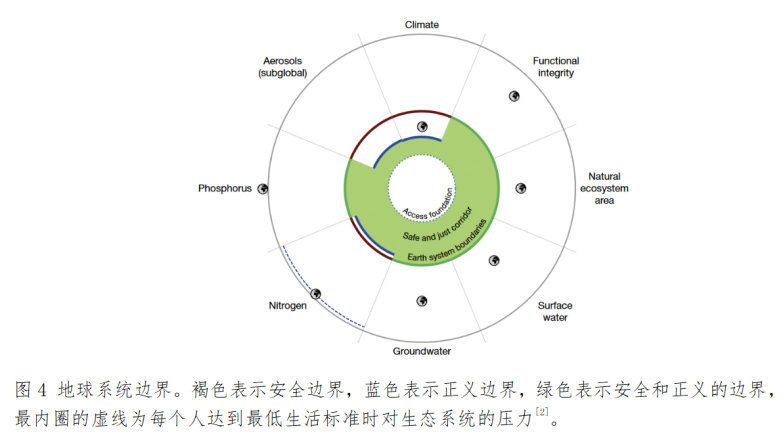

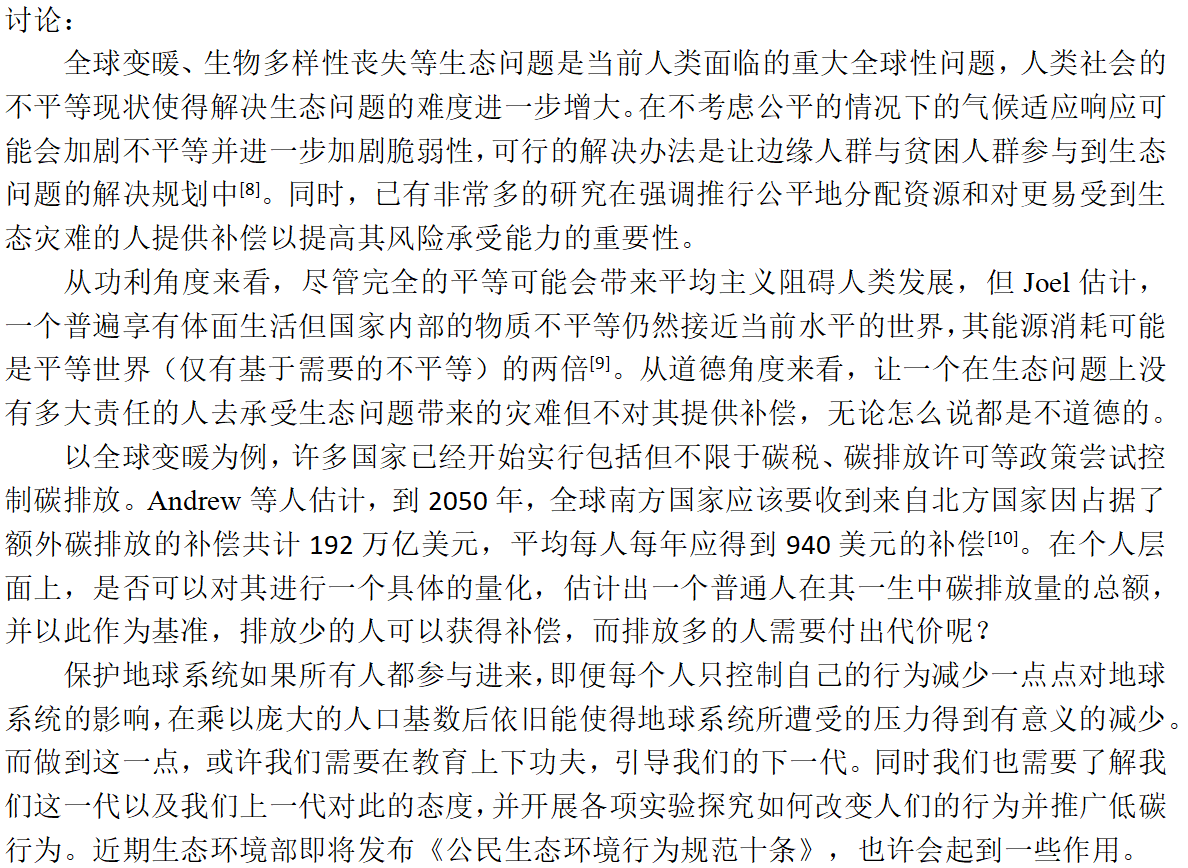

研讨课也会给我们布置一些问题,让我们自由组队并选择感兴趣的课题进行自主讨论和研究,最后做课程汇报。在研讨课的训练中,我逐步从只对某个文章所研究的具体问题进行学习和讨论,发展到选取某一个科学问题,搜集与此相关的多项不同方面的研究进行探索和思考,与此同时我也从自己一个人探究某个小问题,发展到带领一个小团队共同探究某个大问题。在大三的荣誉课程《生态学研讨课II》上,我带领我们小组阅读了同期Earth Commission发表在Nature和Nature Sustainability等杂志上有关人与地球的系列文章,并汇总作了学习汇报、撰写了课程作业。这既是一个学习与探索的过程,也是锻炼小组共同研究一个问题,学会团结合作的过程。

结语

荣誉课程和其他课程很不一样,它不会以分数或是有标准答案的问题去检测你,它更像是告诉你:“我们发现了这个问题,你觉得怎么办?”相比解决问题,反而是收获了更多问题,但我觉得这才是荣誉课程的珍贵所在。我很荣幸能参与荣誉课程的学习,并获得了荣誉学士学位。荣誉课程的学习锻炼了我独立思考、团队协作的能力,也让我能有更广阔的视野、更敏锐的思维展开科学思考,相信这些经验一定能助力我在博士阶段的学习,朝着更高的目标不断迈进。