Communications Biology|古气候变化下琴蛙属Nidirana筑巢行为的演化模式

研究背景

两栖动物是脊椎动物由水栖发展到陆栖的中间过渡类群,在四足动物的演化历史上具有重要地位。两栖动物的繁殖与发育尚无法完全摆脱水环境,演化出了复杂多样的繁殖行为,亲代抚育是两栖动物在复杂多变的陆地生境中提高后代存活率的有效手段,其中,筑巢行为是重要的亲代抚育方式之一,但关于其在两栖动物类群中演化模式的研究较为鲜见。

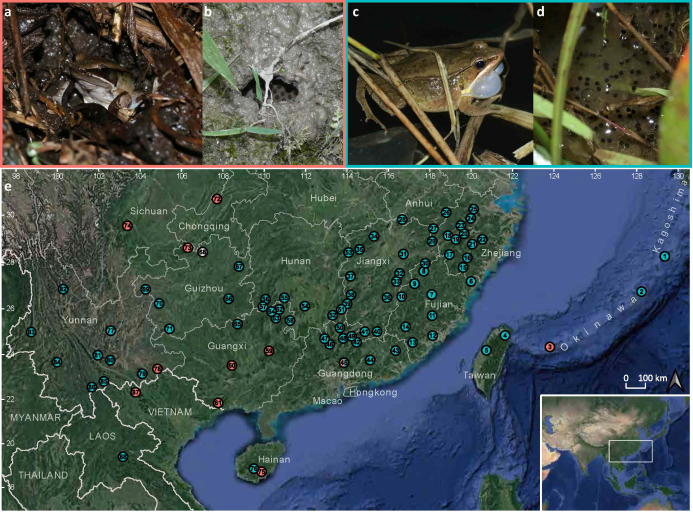

琴蛙属Nidirana广泛分布于中国南方、冲绳群岛南部、印度东北部、中南半岛北部等地,栖息范围跨度大,包含岛屿、平原、丘陵、山地、高原等多样的地形。该属中部分物种具有筑巢行为(图1a, b),而其他的琴蛙物种则不具有这种筑巢行为,它们与其他静水蛙类相似,直接在静水中求偶、抱对、产卵(图1c, d)。前期调查研究发现,筑巢型琴蛙物种多为狭域特有物种、种群数量较小;而非筑巢型物种则均为广布、常见物种(图1e)。此外,基于线粒体遗传片段的系统发育研究显示,琴蛙属内筑巢型和非筑巢型物种之间的系统关系尚未明确,筑巢行为可能存在多次独立起源或丢失。这些特点使琴蛙属成为研究两栖动物筑巢行为演化模式的良好材料。

(a) 雄性广西琴蛙Nidirana guangxiensis在泥窝内鸣叫求偶;(b) 在泥窝中发育的仙琴蛙N. daunchina的卵群;(c) 雄性孟闻琴蛙N. mangveni在静水水面鸣叫求偶;(d) 漂浮于静水水面的粤琴蛙N. guangdongensis的卵群;(e) 研究涉及的琴蛙种群分布图,红色表示筑巢型物种,蓝色表示非筑巢型物种,白色表示筑巢行为未报道。

主要发现

基于对琴蛙属全面、广泛的样品采集,使用ddRAD-seq测序技术,研究人员获取了琴蛙属物种在基因组水平的SNPs数据集作为遗传变异信息。基于此数据进行了系统学、生物地理学、群体遗传学研究,并结合环境相关性分析,追溯琴蛙属的演化历史,解析其筑巢行为的演化模式。

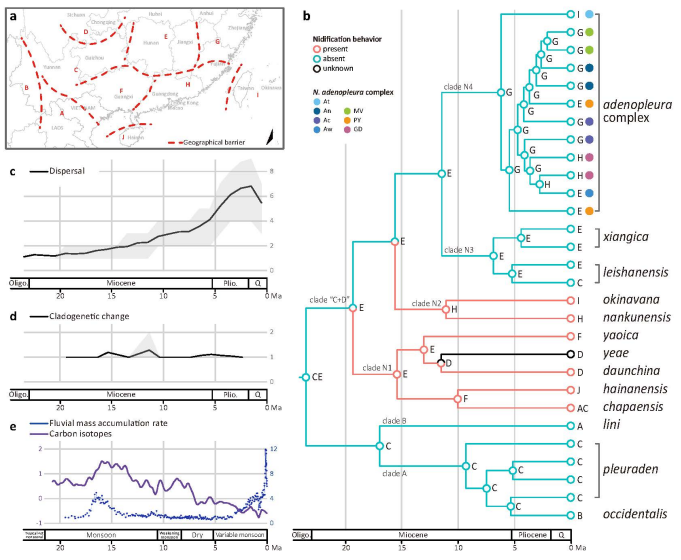

研究结果表明,琴蛙属共包括6个稳固的演化支,其中,具有复杂的筑巢行为的物种分别位于关系较近的两个并系演化支中。通过对琴蛙属的时空演化历史进行重建,琴蛙属起源于约23.5 Mya的渐新世晚期与中新世早期过渡时期的中国中西部地区,随后分别向东西方迁移扩散(图2a, b)。在中新世中期与上新世早期,琴蛙属出现了两次相对集中的迁移扩散和物种分化的高峰期(图2c, d),这两次高峰期分别与筑巢型及非筑巢型物种的分化形成相关联。

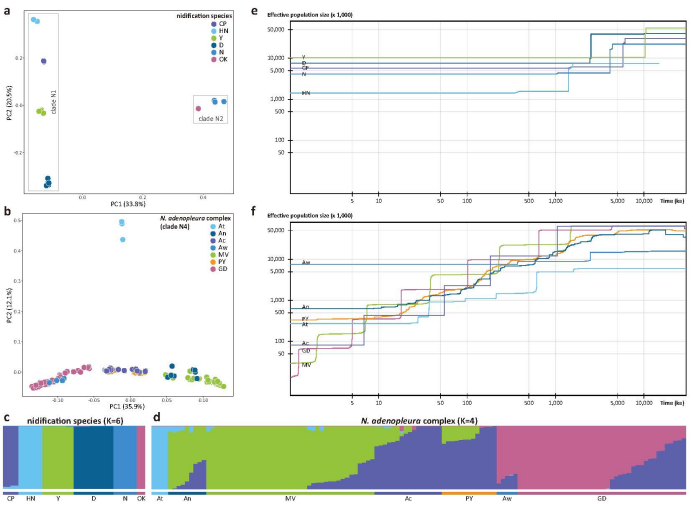

群体遗传分析发现,筑巢型物种表现出较高的遗传分化水平,各物种的有效群体大小在历史上变化不多,群体历史相对简单。因此,这些筑巢型琴蛙物种均各自独立演化了相当长的时间,在琴蛙属物种中,属于物种形成较早并一直维持至今的“活化石”。与之相反,对于非筑巢型的弹琴蛙复合种N. adenopleura complex的分析发现,该复合种内除台湾岛的种群以外,大陆种群间具有相对较低的遗传分化水平,提示这一复合种经历了近期的快速辐射演化过程(图3)。

环境相关性分析结果显示,筑巢型琴蛙物种更倾向栖息于较为温暖且温差变化小且降雨主要集中在最暖季节的环境中,这是典型的季风气候特征;而非筑巢型物种则适应于相反的环境条件。

基于上述发现,研究人员总结了古气候变化下琴蛙属筑巢行为的演化模式:东亚季风在中新世中期时加强到达了顶峰,造成了长期的高温,降雨量和地表径流也显著增加(图2e)。琴蛙属作为栖息于湖泊、沼泽等开阔静水生境的两栖动物,筑巢进行繁殖交配及庇护后代,可以抵御长期高温、强降雨、洪水频发以及洪水退去后的干旱环境带来的不利影响。因此,筑巢型琴蛙物种受益于这样的气候条件,进行了集中的物种分化,形成了多个物种。在约10 Mya之后的上新世早期,东亚季风逐渐减弱,气温逐渐降低,降雨量和地表径流也显著减少(图2e)。此时的环境也变得干燥,河流断流使湖相生境得到了充分发展。因此,非筑巢型物种由于不受筑巢繁殖的条件限制,具有极大的繁殖自由度,在这些大量的静水环境中,发生了快速的辐射演化。

这项研究关注了琴蛙属筑巢行为的演化模式,发现这一行为在古气候变化的影响下具有较强的可塑性,并进而成为促进琴蛙属物种分化及扩散的关键创新,揭示了两栖动物类群在气候环境变化下生存繁殖策略的适应性演化过程。

论文信息

研究结果以“Contrasting nidification behaviors facilitate diversification and colonization of the Music frogs under a changing paleoclimate”为题,发表于Nature旗下生物类综合期刊Communications Biology。中山大学生物博物馆已毕业博士生吕植桐为论文第一作者,生物博物馆王英永高级工程师和生态学院刘阳教授为共同通讯作者,第一单位为中山大学。其他作者包括中山大学已毕业硕士生曾昭驰、已毕业本科生万涵,华东师范大学李勤副教授,琉球大学富永笃教授,京都大学西川完途教授、松井正文教授,茅台学院李仕泽教授,中国科学院动物研究所姜中文博士。

该研究得到广东省自然资源事务管理-生态林业建设专项资金广东省动物志编制项目、中国科学院“西部之光-西部交叉团队”重点实验室专项资助。王健、李瑶、陈国玲、朱弼成博士、王晓云博士、林思民教授、莫运明研究员、黄松教授、王忠兴、赵健、何海龙、罗键、杨剑焕、刘莹副教授、袁智勇教授、任金龙博士、Richard H. Ree教授、Michael J. Landis教授、Isaac Overcast博士、金孟洁博士、陈鹤博士、吴欣凯副教授、黄超博士均为本研究的开展提供了重要帮助,在此一并致谢。

论文链接:https://www.nature.com/articles/s42003-024-06347-7

(通讯员:吕植桐、刘阳)